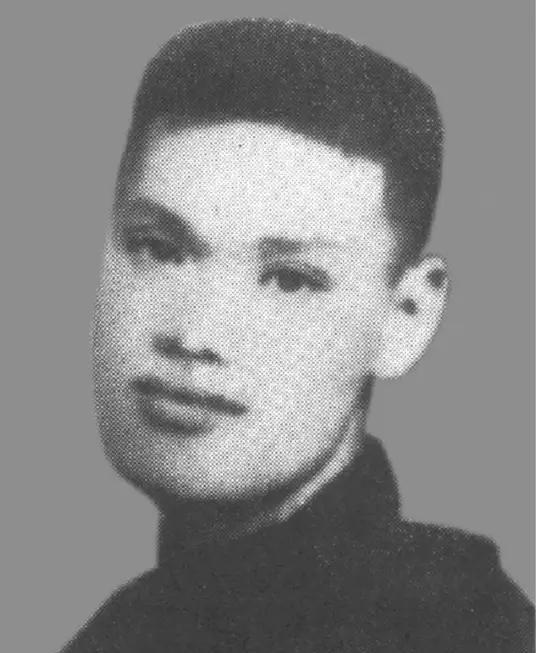

1985年,福建宁德一个冷冻厂的广播喇叭里,传来寻找烈士后代的消息。 人群中,一个叫蔡述波的年轻人,心头猛地一震:“蔡威,莫非就是我那杳无音信的爷爷?”为了这一声呼喊,蔡家爷孙两代人,苦苦寻觅了近半个世纪。 英雄埋名,后人寻根,这背后,是一段波澜壮阔又令人唏嘘的历史。 蔡述波的爷爷蔡威,可不是个普通人,话说1927年,蔡威离开了位于福建宁德的家,这一走,就如同石沉大海,再也没了音讯。 蔡威的儿子,也就是蔡述波的父亲蔡作祥,临终前还念念不忘,嘱咐儿子一定要找到爷爷。 蔡述波没见过爷爷,家里只有一张老照片,成了唯一的念想。 1985年初,宁德地委党史办为了寻找红军时期的烈士蔡威,在宁德冷冻厂贴出了寻人启事。 冷冻厂的广播员扯着嗓子喊:“有叫蔡威的烈士的后代吗?中央来人找!” 蔡述波一听,激动地喊了出来:“蔡威就是我爷爷!” 这消息很快传到了北京。 当时,中央有个调查组,专门负责查找革命烈士的后代。 调查组的负责人叫宋侃夫,那可是蔡威的老战友。 蔡述波赶紧给宋侃夫写信,还带着那张珍藏的老照片,一路奔波到了北京。 宋侃夫见到蔡述波,接过照片,仔细端详,“没错!是他!是蔡威!” 宋侃夫激动地握住蔡述波的手。 为了确保万无一失,宋侃夫还找来了马文波、王子纲等几位老战友,大家对着照片,回忆往事,反复确认。 蔡述波对蔡威生前的一些情况也能说得上来,这让大家更加确信,他就是蔡威的后代。 要最终确认蔡威的身份,还得找到更有力的证据。 蔡威生前曾跟马文波提过,说自己家里藏着一把太平天国翼王石达开的佩剑。 这可不是小事!调查组立刻展开调查。 原来,蔡威的曾伯祖父蔡步钟,是清朝末年的雅州知府,确实收藏过一把石达开的佩剑。 后来,蔡家的后人把这把剑上交给了福建省博物馆。 调查组赶到福建省博物馆,找到了那把剑。 剑身上刻着“青钢宝剑”四个字,还有“二龙戏珠”的纹饰,跟蔡威描述的一模一样!这下,蔡威的身份基本确定了。 为了更加严谨,调查组又查阅了宁德蔡家的族谱。 族谱上记载,蔡威原名叫蔡泽鏛,1927年离家后,改名蔡威,参加了革命。 宋侃夫、马文波等老战友也回忆说,蔡威是福建宁德人,家里是当地的望族,而且他还精通无线电技术。这些信息都与蔡述波提供的情况吻合。 马文波还亲自带队到宁德,走访了七位知情者,查阅了大量的历史档案,最终确认蔡威的生平事迹与蔡家的情况完全一致。 至此,蔡威的身份终于得到了确认。 那么,蔡威究竟是怎样一个人呢?他为何要隐姓埋名,与家人断绝联系呢? 原来,蔡威出生于宁德的一个名门望族。他的父亲蔡祖熙是清末的举人,后来还当过民国参议员。 蔡威从小就接受了良好的教育,深受五四运动的影响。 1926年,他加入了中国共产党,投身革命。 为了从事地下工作,蔡威与家人断绝了联系,改名换姓。 他先是在上海党中央特科无线电培训班学习,与宋侃夫、王子纲等人成为了战友。 蔡威精通无线电技术,被誉为“红军之眼”。 在长征途中,他利用自己的技术,破译了国民党军队的密码,为红军的战略决策提供了关键的情报。 可惜的是,1936年,蔡威在长征途中,到达甘肃岷县时,因病去世,年仅29岁。 由于他长期使用化名,战友们只知道他是福建人,对于他的真实身份一无所知,就这样,蔡威的烈士身份一直没有得到确认。 直到1985年,蔡述波的出现,才揭开了这段尘封的历史。 1985年10月,福建省人民政府正式追认蔡威为革命烈士。 1986年,李先念、徐向前等领导人还专门批示,为蔡威的后代颁发了烈属证明,并给予了抚恤。 蔡威的故事传开后,在宁德引起了很大的反响。 为了纪念这位英雄,宁德还专门建立了蔡威事迹展览馆。 蔡家保存的那把石达开佩剑,也被收藏在福建省博物馆,成为了红色教育的重要文物。 蔡威的故事,是无数革命先烈为了国家和民族的解放,隐姓埋名,默默奉献的缩影。 蔡述波的寻亲历程,则展现了历史真相对家族和民族记忆的深远意义。 从“无名英雄”到烈士归位,这段跨越时空的追寻,既是对先烈的告慰,也是对历史的致敬。 它提醒我们,不能忘记那些为了国家和民族的解放,抛头颅、洒热血的英雄们,他们的名字,应该被我们永远铭记。