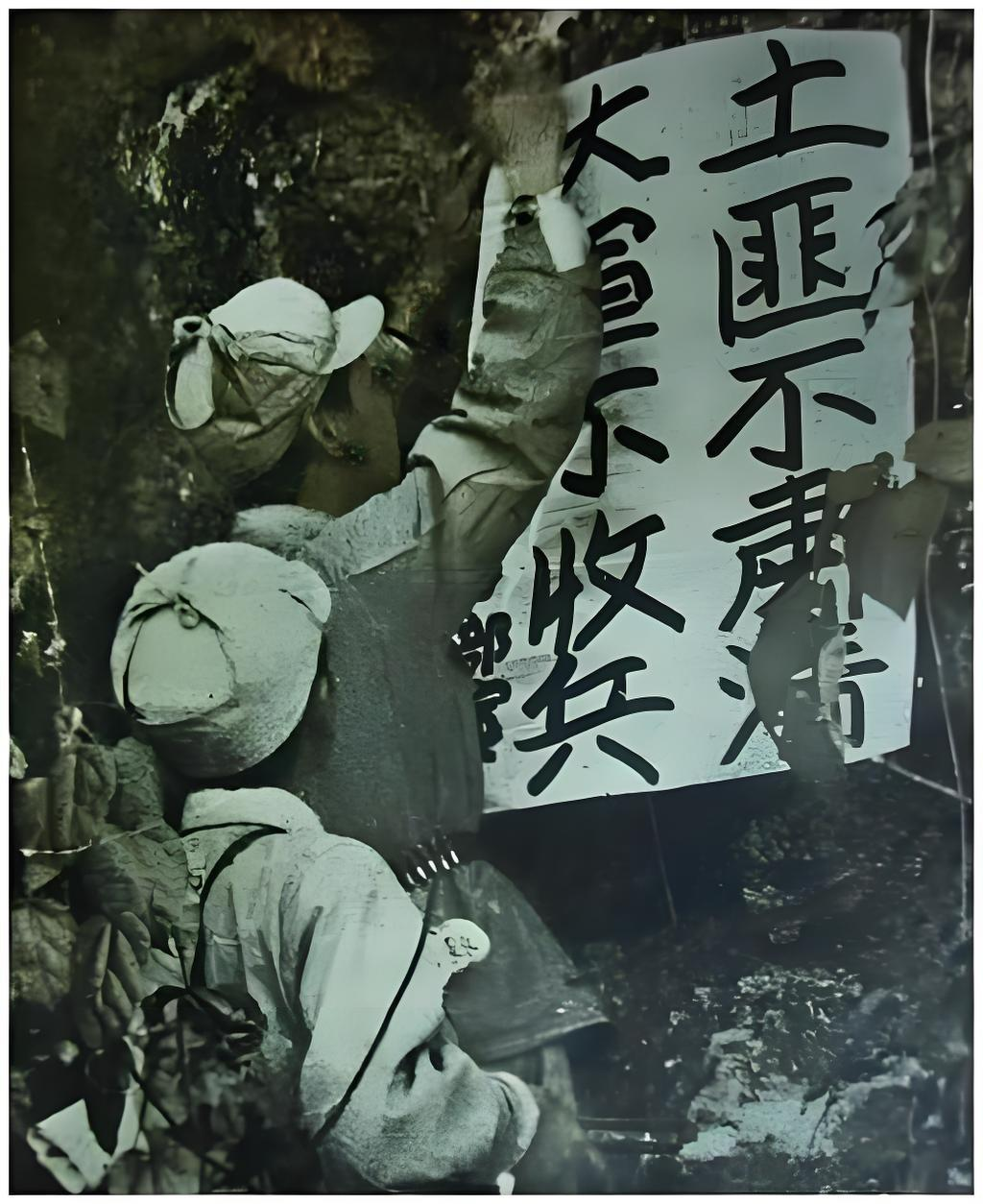

湘西四大名匪之一姚大膀,在被解放军追捕时,每次睡前,都要用手指捏着一根点燃的香,作为警醒的方式。烧到手指,立即转移。有几次,等解放军追到他躲藏的地方,香头还燃着,人已经逃走了。 在清末民初,中国社会遭遇剧烈动荡,军阀割据和悍匪横行的情况普遍存在,特别是在湘西这一地区。湘西地势险峻,林木繁茂,溪谷密布,自然条件为土匪提供了绝佳的藏身之地。在那个时代,湘西土匪以其顽固和狡诈而闻名,相较于东北土匪,他们更具隐蔽性和灵活性。 在这一背景下,姚大榜这一人物的故事成为了一个典型的例子。姚大榜,原名姚必印,号占彪,1882年出生于湖南省西部的晃县方家屯乡杨家桥的牯牛溪地区。他的父母原本希望他能够通过学习成为一名学者或官员,为此送他进入私塾接受传统教育。 然而,命运似乎赋予了姚大榜不同的道路。在私塾,他不仅学习了基础的文学知识,还接触到了关于绿林好汉的传奇故事。这些故事中的英雄往往以劫富济贫、行侠仗义为荣,深深吸引了年轻的姚大榜。这些故事不仅激发了他的好奇心,也逐渐塑造了他的世界观和价值观。 尽管开始只是出于好奇和崇拜,姚大榜的性格逐渐受到了这些故事的影响。他喜爱打斗,经常与村中的其他少年练习武艺,逐渐建立了自己在当地的威望。这种威望最终让他走上了土匪之路,与其他几个有同样志向的青年一起,开始了他们的绿林生涯。 当上土匪后,姚大榜的名声在旧社会的江湖中迅速崛起。他的生活和犯罪生涯,从青年时代一直延续到1950年,他先后当了50余年的土匪。作为一名土匪,姚大榜展现出了狡猾、凶残和狠毒的一面,这些特质成为他在旧社会生存的“护身符”。 他极懂得如何在江湖中存活,遵循“兔子不吃窝边草,老鹰不打脚下石”的生存哲学,例如,他特意命令自己的手下不得在自己的老巢附近作乱,以免引起当地民众的极大反感。违者,无论身份高低,一律严惩不贷。 此外,姚大榜的治理策略中也显示出他的远见。他在晃县、玉屏、万山交界处的三角地区建立了一所学校,表面上是为了解决周围孩子的教育问题,实际上,这所学校成了他的一个战略据点。 学校不仅提供了掩护,使得外界不易察觉其真实活动,还用于存储武器和物资,同时作为与其他土匪团伙沟通协调的秘密中心。他的这种长远见识和精心布局,让他能在那个动荡的时代中稳固自己的地位。 值得一提的是,姚大榜之所以能够在动荡的岁月中屹立不倒,还因为他有一个独特的睡觉习惯。每晚在睡觉时,无论身处何地,他总是将一根点燃的线香捆绑在自己的手指或脚趾上。 这样做的目的是利用线香燃尽时的痛感来唤醒自己,从而在夜间不断更换睡觉地点,以此来躲避追捕。由于这种独特的防范措施,姚大榜的行踪始终如幽灵般难以捉摸,给追捕他的人带来了极大的困难。 1949年11月7日,随着晃县的解放,姚大榜的命运也迎来了转折。新成立的人民政府意识到要稳定这一多事之秋的山区,必须处理好与姚大榜的关系。他们决定采取宽容政策,希望通过劝降来平息武装。 姚大榜的大儿子,姚应科,是当地的一个革命倾向者,因此被派去与父亲交涉,他带着解放军的诚意与政策前去劝说姚大榜投降。 但面对儿子的劝说,姚大榜却显得异常犹豫和不信任。他对解放军的诺言持怀疑态度,坚称:“解放军的话虽然好听,但谁敢保证他们的政策能够兑现?要我现在放心,出去投诚,是不可能的。” 尽管面临内部和外部的双重压力,姚大榜的谨慎和多疑最终并没有为他带来安全。命运的讽刺在于,他并没有死于敌人的枪口,也没有被策略所困。 在一场突如其来的洪水中,他不幸遇难。这个曾经令许多人谈之色变的贯匪头子,其生命的终结竟是如此戏剧性和不幸,也许正如民间所言,恶有恶报。