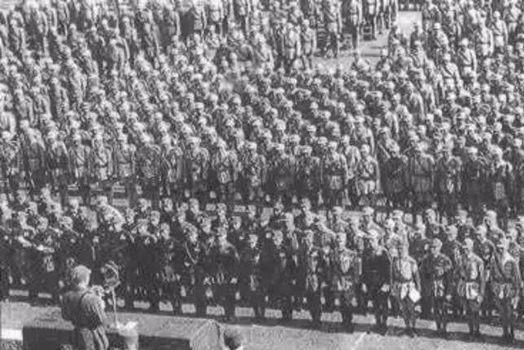

在抗日战争时期,中国出现了三四百万的汉奸。那么,如果战争再次爆发,还会出现这样的情况吗? 在抗日战争的漫长岁月中,中国涌现出了无数民族英雄,他们奋不顾身地冲锋陷阵,为国家的生存和尊严浴血奋战。同时,这一时期也见证了大量的民族背叛者,他们出于各种原因,选择了与侵略者站在一起。 首先,那些因个人利益而背叛的汉奸,是这场浩劫中最令人痛心的存在。据记载,这些人不仅投靠了日本人,还主动提供资源和情报,为侵略者铺平了进一步侵华的道路。与之形成鲜明对比的是那些因为无奈而被迫合作的穷苦百姓。他们本无意卷入战争,却因为日本军队的胁迫,不得不为敌人效力,他们的行为虽然被迫,却也不得不被视为一种背叛。 此外,国军在抗日战争期间也存在着投降现象。由于国军高层在战事不利时曾允许士兵投降以保存实力,这一政策导致了大量士兵的投降。这种现象在一定程度上增加了汉奸的数量,抗战期间的汉奸总数高达三四百万。 抗战胜利后,那些在战争期间支持日本人的汉奸,基本上都受到了应有的惩罚。中国的国力不断增强,成为世界上的强国之一。在当前的国际形势下,中国已经具备了强大的国防能力和先进的武器装备。这种实力的提升,在很大程度上减少了内部出现汉奸的可能性,因为即使面对外部冲突,中国有能力将威胁拦截在国门之外,确保国内安全和稳定。 尽管如此,历史总是有其复杂性。在特殊情况下,总有少数人可能出于个人利益选择背叛。这种潜在的背叛行为,虽然在当前的国情下可能性极低,但依然存在不可忽视的风险。 尽管中华民国政府已宣布废除封建制度,许多民众的思想仍未完全脱离旧时的束缚。在他们的观念中,国家或朝代的兴替往往被视为自然而然的历史进程,这种根深蒂固的历史观念使他们在面对外敌入侵时产生了不同的反应。对于教育程度较低的民众来说,日本的侵略行为被误解为又一次的“改朝换代”。这种认识误区,加之日本占领政权提供的安全感和可能的奖赏,驱使一部分人选择了投降或合作。 根据历史资料显示,抗日战争期间,伪军的数量高达300余万。这一数字在战后的国民政府受降报告中得以确认,其中约有100万伪军被接收改编。 在这一时期,日本侵略者利用了中国社会的这一心理弱点。他们不仅通过武力征服,还通过政治和心理战术,诱使部分民众相信合作是唯一的生存之道。事实上,许多加入伪军的人并非全然出于自愿,他们中有的是为了生存,有的是被迫,也有的是出于无知和对新政权可能带来的好处的渴望。 封建残余的思想、教育程度的限制、日本侵略者的策略,以及中国自身的政治动荡共同作用于这一历史事件,使得解读这一时期的历史变得尤为重要。 在抗日战争胜利的余波中,中国社会对于汉奸的处理呈现出复杂而严峻的态势。全国各地,尤其是曾为日军占领的地区,汉奸问题尤为突出,其社会影响深远而持久。众多汉奸分布于沦陷区,这些区域在战争期间是革命活动的重要舞台,革命者与我党人员频繁活动于此,形成了一种特殊的敌后环境。 战后,国民政府采取了一系列措施以处理伪军问题,其中包括对普通伪军将士的收编政策。这些伪军大多数被编入国民政府的军队序列中,但在之后的“解放战争”中,他们往往成为前线的牺牲品。对于那些有过变节行为的汉奸,国民政府则采取了更为严厉的措施。 国民政府在战后颁布了《惩治汉奸条例》,以法律手段正式启动了对汉奸的清算工作。在接下来的两年时间里,全国各级法院共审判了约3万起汉奸案件。审判的基本原则是根据汉奸的罪行严重性和民众的愤怒程度来决定刑罚。对于那些罪行严重且民愤极大的汉奸,直接执行公开枪决,而对于罪过较轻的,则给予从轻发落。 尽管如此,仍有不少臭名昭著的大汉奸在审判前逃往香港或其他海外地区,企图逃避国内的法律制裁。这些逃亡汉奸在国民政府的庇护下得以暂时躲避一劫,但随着新中国的建立,国家对这些人重新展开了追捕和惩处。 此外,对于收编的伪军将士,他们在“解放战争”中的遭遇也显得尤为凄凉。他们多数被安排在最危险的前线,成为实际上的“炮灰”。