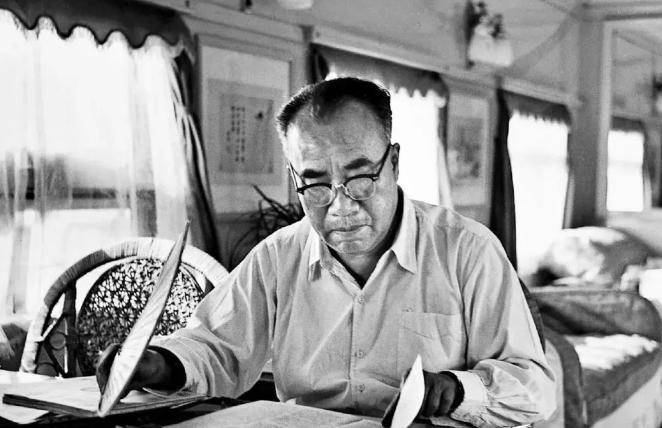

1949年的郭沫若,和晚年的郭沫若,见到毛主席的神情截然不同。晚年的郭沫若再也没有了当年的意气风发,在伟大领袖毛主席面前,晚年的郭沫若显得谦恭很多。 郭沫若先生是中国现代史上一位颇具争议的文化巨人。他的一生演绎了多重复杂的角色:文学家、考古学家以及革命者。尽管在文学和学术领域取得了显著成就,他的私生活和某些历史行为却常常引发公众的激烈讨论。 郭沫若的文学成就是不容置疑的。他的作品涵盖了诗歌、戏剧和学术论文等多种形式,对中国现代文学的发展有着深远的影响。在考古学领域,郭沫若同样有着卓越的贡献,他的研究强化了中国古文明的历史叙事。 然而,郭沫若的个人生活常被批评为缺乏道德约束。他的感情生活尤为复杂,先后经历了三次婚姻,并与多位女性保持了密切关系,总共育有11名子女。这种生活方式在当时社会背景下颇受争议,影响了公众对他的整体评价。 特别是郭沫若与张琼华的婚姻,更是一段悲剧。郭沫若与张琼华结婚仅五天后便选择离家出走,使得张琼华在未得到任何实质性帮助的情况下,独自度过了后来的68年生活,最终因抑郁而去世。 与张琼华的关系结束后,他在日本相遇了佐藤富子。他们俩的关系迅速发展,最终同居。在与佐藤富子的共同生活中,郭沫若与她育有五个子女。佐藤富子为了郭沫若,甚至不顾自己父母的反对。然而,随着时间的推移,郭沫若决定回国,单独留下佐藤富子独自抚养孩子。 在国内,郭沫若与于立群建立了关系,尽管看似稳定,但郭沫若的私生活依旧复杂。他不仅与于立群保持关系,还与其他女性有所往来,包括于立群的姐姐于立忱。 这种关系的复杂性最终导致悲剧,于立忱在得知真相后选择自杀。其妹于立群也因承受不了这一打击,走向了同样的结局。 晚年的郭沫若对考古挖掘持有极高的兴趣,尤其在墓葬考古的方面表现出了浓厚的热情。他曾多次向有关部门提交挖掘墓葬的申请,显示出他对这一学术活动的重视。 郭沫若的这一研究方向并非一帆风顺,他遭遇了不少困难和挑战。在他主持的一些挖掘项目中,原本保存完好的古墓被开掘后,出现了严重的文物丢失事件,这些事件严重影响了墓葬挖掘工作的继续进行。 由于这些文物的丢失,有关部门对他后续的申请持谨慎态度,多数未获批准。这些经历对郭沫若个人的学术声誉造成了一定的影响,也引起了公众对他的误解和批评。 然而,这些困境的出现并非完全是郭沫若个人的责任。考古工作的特殊性要求极高的文化储备和先进的技术设施支持,而当时我国在这些方面还处于起步阶段。设施的不完善和技术的不成熟,加上后续保护措施的不到位,是导致文物丢失的重要原因。 对于个人的丧葬安排,郭沫若的选择同样显得与众不同。在中国的文化传统中,对待死者的礼仪具有深远的历史意义和文化重视。历代以来,无论贵族还是平民,都会提前准备自己的丧葬事宜。这种习俗不仅体现了对逝者的尊重,也是对家族和社会责任的一种体现。 古人常说“落叶归根”,许多人甚至在海外逝世后,仍希望遗体能够被运回故乡,寻求最终的安息之地。这种做法不仅体现了对先人的孝敬,也是对自身根源的一种归属感的表达。 然而,郭沫若的选择在多方面突破了传统。 郭沫若选择的埋葬地点虎头山,并非其籍贯,而是他所钟爱的地方。这一选择可能反映了他对“落叶归根”传统观念的个性化诠释,表明他更倾向于与自己喜爱之地永久相连,而非传统意义上的归宿。 此外,郭沫若选择火化而非传统的土葬,这在当时社会中较为少见。火化在当时并未广泛接受,多数人仍然倾向于保存遗体完整。郭沫若的这一决定可能是出于对传统葬礼影响环境的考量,或表现其对传统葬礼形式的个人态度和思考。 更引人深思的是,郭沫若并未安排将骨灰放入坟墓或安置于特定容器中,而是选择将骨灰撒于虎头山周围。这种做法与传统的“厚葬”有很大不同,可能表达了他对生死观念的哲学思考,即身后无需留下物质形式的束缚。 在纪念郭沫若的方式上,存在的仅是一块汉白玉墓碑,而非传统的墓地。这种极简的纪念方式可能是他对名利看淡的体现,又或是他希望通过简化身后事,让人们更多地关注他的学术和思想遗产,而非物质形式。