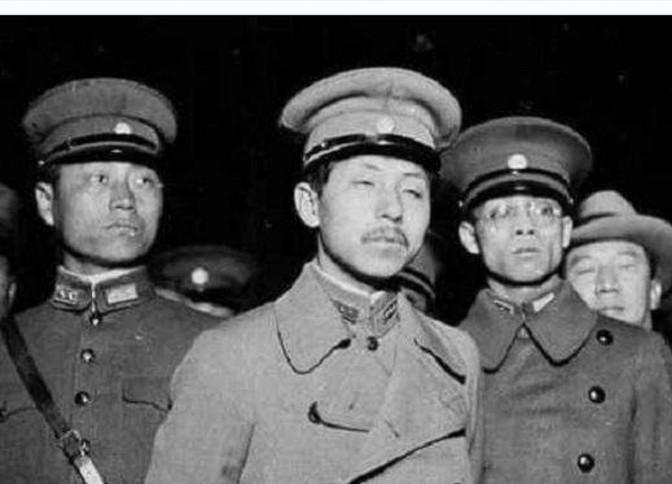

1975年4月,蒋介石躺在病床上临终时,说出了这么多年,为什么一直不放了张学良的原因,宋美龄听后潸然泪下。 1975年4月,台北一处僻静的病房内,窗外细雨绵绵。年迈的蒋介石躺在病床上,目光变得愈发涣散。这位曾经叱咤风云的统帅,此刻正艰难地向床边的亲人吐露一个藏在心底近四十年的秘密——他终于说出了这么多年来,为什么一直不肯释放张学良的真实原因。在场的宋美龄听到这个答案后,不禁潸然泪下。 这个故事还要从1928年说起。那一年,对于蒋介石和张学良来说,都是命运的转折点。年仅27岁的张学良在父亲张作霖遇害后临危受命,接掌了东北军的大权。彼时的东北军内部派系林立,形势错综复杂。一边是虎视眈眈的日本侵略者,一边是势头正盛的国民政府,张学良需要在极短的时间内做出抉择。 最终,这位年轻的将领选择了支持国民政府。1928年12月29日,东北军正式宣布改旗易帜,这一决定让蒋介石几乎不费一兵一卒就统一了全国。当时在场的一位老卫士回忆,那天张学良身着戎装,站在总司令部大楼前庄严宣誓效忠国民政府的场景,让在场所有人都为之动容。 然而,真正让两人建立起深厚战友情谊的,是1930年爆发的中原大战。当时以冯玉祥、阎锡山为首的地方势力联合反蒋,兵力高达百万之众,蒋介石面临着执政以来最严峻的挑战。正当局势危急之时,张学良做出了关键性的抉择。据当年跟随在张学良身边的一位老兵描述,那是一个大雪纷飞的夜晚,张学良带领10万东北军,冒着风雪驰援蒋介石。这支生力军的加入,彻底扭转了战局,让蒋介石最终取得了胜利。 但好景不长,1931年"九一八事变"爆发,东北沦陷。失去根基的张学良虽然得到蒋介石的重用,被任命为"全国海陆空军队副司令",但两人之间的分歧也在这一时期逐渐显现。面对日本的步步紧逼,张学良主张积极抗日,而蒋介石却坚持"攘外必先安内"的政策,继续将主要精力放在剿共上。 这种分歧在1934年达到了顶点。当时担任剿共司令的张学良,眼看着东北军将士在与同胞的战斗中不断伤亡,心中的苦闷与不满与日俱增。他多次向蒋介石进言,希望改变政策方针,但每次都无功而返。最终,这种积累的矛盾,在两年后导致了震惊全国的西安事变。 1936年12月,西安华清池的寒风凛冽。这里见证了蒋介石与张学良之间最后一次正式对话。当时的局势已经箭在弦上,张学良多次劝说蒋介石改变对日政策,但都未能如愿。在目睹蒋介石下令镇压抗日学生后,张学良与杨虎城不得不采取了最极端的方式——扣押蒋介石。 这场震惊全国的兵谏虽然最终促成了国共合作抗日的局面,但也彻底改变了张学良的人生轨迹。一位曾经负责看守张学良的老兵回忆,在南京软禁的最初几年,张学良每天的生活都十分规律。清晨六点准时起床,上午读书写字,下午在院子里散步。即便是在这样受限的环境中,他始终保持着军人的作风,从不表现出丝毫的消沉。 在这段漫长的囚禁岁月里,张学良度过了他人生中最重要的四十年。那位老兵说,张学良的房间里始终摆放着一张书桌,上面整齐地放着几本书和一些信笺。每当收到外界的消息,特别是有关抗日战争进展的消息时,他都会在书桌前静坐良久。渐渐地,这张书桌成了他与外界联系的唯一窗口。 蒋介石之所以选择终身囚禁而不是处死张学良,实际上是一个深思熟虑的决定。从政治角度来看,西安事变严重动摇了他在国民政府中的威信。软禁张学良,既可以向其他势力展示他的态度,又能避免因处死功臣而招致更大的非议。更重要的是,这样做可以有效瓦解"三位一体"抗日联盟的力量。 但这个决定的背后,还有更深层的考量。张学良曾经在多个关键时刻对蒋介石施以援手,这份情谊不能完全抹杀。而最关键的因素,是来自宋美龄的坚决反对。她明确表示,如果蒋介石伤害张学良,她将揭露一切并离开他。这个态度,让蒋介石不得不收起了杀心。 时光飞逝,转眼来到1975年的春天。在台北的一间病房里,垂垂老矣的蒋介石终于道出了囚禁张学良近四十年的真实原因。原来,他始终担心"放虎归山"——害怕一旦释放张学良,东北军可能会再次兵变。这个秘密如同一块沉重的石头,压在他的心上数十年之久。当这个答案终于说出口时,在场的宋美龄不禁落下泪来 对于这个迟来的真相,此时已经在软禁中度过大半生的张学良似乎早已看透。当得知蒋介石去世的消息后,他写下了一副挽联,用十六个字概括了他们之间的纠葛:"关怀之殷,有如骨肉;政见之争,有如仇雠。"这不仅是对逝者的悼念,更是对这段跨越半个世纪的复杂关系的最好注解。

I 系统广告 点心关闭I

光头优柔寡断,当断不断,刚愎自用,在元首位置心不狠站不稳,活该失败