1933年,清华才子朱湘的孩子哭了七天七夜后,被活活饿死,妻子刘霓君得知后歇斯底里的大骂朱湘是疯子。

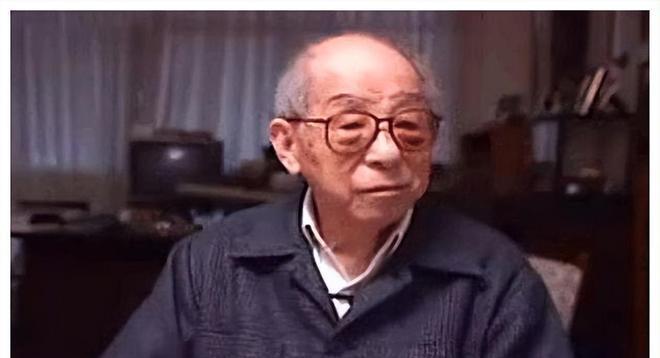

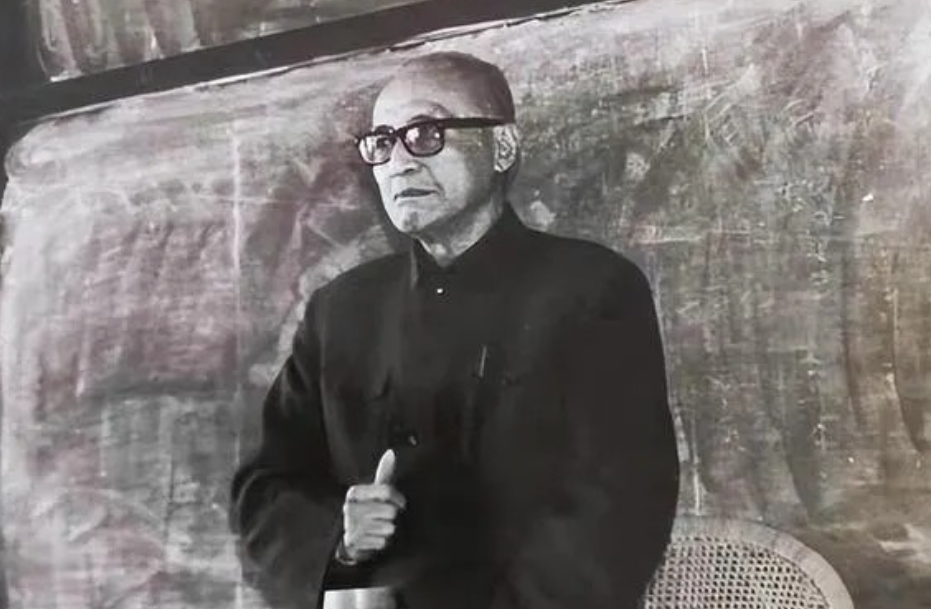

曾经,一位清华大学的高材生,用诗意的文字打动过无数人的心,然而,命运却开了一个残酷的玩笑,他竟然亲手结束了自己幼小孩子的生命,也毁掉了自己的人生,1933年,诗人朱湘的孩子不停哭闹,最终因饥饿而死。

妻子刘霓君悲痛欲绝,愤怒地指责他,仿佛在宣告一个事实,朱湘精神失常了,这位天才诗人的陨落,背后究竟隐藏着什么不为人知的真相,到底是什么原因,让一位才华横溢的年轻诗人走向如此极端、可怕的境地?

朱湘的人生起点让人羡慕,家境富裕,又考入了清华大学,这些都为他后来的文学创作奠定了良好的基础,但是,命运似乎跟他开了个玩笑,虽然朱湘天资聪慧,但性格里却有着难以改变的孤傲和过于敏感,这些性格特点,在他的人生道路上,也埋下了一些不确定的因素,让他的人生轨迹逐渐偏离了人们预期的方向。

因为这样的个性,他在清华读书时,就算很有天赋,也很难和同学们打成一片,感觉像生活在一个孤零零的小岛上,他很想得到别人的理解,但总是把自己关在精神世界里,像座象牙塔一样,这种和现实生活脱节的状态,也为他后来的不幸遭遇埋下了隐患。

告别学术殿堂,朱湘的家庭生活也并非一帆风顺,他和妻子刘霓君的结合,是传统习俗下的产物,并非自由恋爱,这样的婚姻埋下了不和谐的种子,刘霓君性格温婉,尽力用体贴和理解去感化朱湘,希望能够建立起美好的家庭氛围,但是,朱湘常常对她诸多不满,总觉得妻子无法理解他的内心世界,以及他对文学的执着追求,这段缺乏精神共鸣的婚姻,逐渐走向了裂痕。

他们之间的文化背景和内心世界差异太大,就像一道难以跨越的屏障,让婚姻生活出现了很多问题,孩子出生本该让家更温暖,可情况恰恰相反,它点燃了家庭矛盾,朱湘没能实现自己的梦想,就把希望都放在孩子身上,希望孩子照着他安排的路走,他把孩子当成自己的东西,而不是一个独立的、有想法的人。

1933年的中国,时局动荡,社会并不安定,这样的环境也使得当时的知识分子在精神上感到困惑,他们既有远大的理想,又不得不面对残酷的现实,内心承受着沉重的压力。

朱湘沉迷于诗歌创作,诗歌既是他的精神寄托,也是他躲避现实的方式,但诗歌无法消除他生活中的难题,最终,他选择了投江这种决绝的方式结束生命,以此来无声地反抗那个时代和自身的命运。

朱湘的悲剧不是单一原因造成的,而是他的性格问题、糟糕的家庭关系以及动荡的时代环境相互影响的最终结果,他用自己的生命写下了一首让人非常惋惜的悲伤歌曲,也留给我们一些需要认真思考的问题,我们怎样才能在理想和现实之间找到一个合适的平衡点,如何才能更好地处理家庭关系,承担起自己应该承担的责任,又应该怎样面对快速变化的时代,保持内心的平静和安宁?