1939年,五重间谍袁殊被76号逮捕,李士群要他招供,谁知他一点不慌,反而淡定地对李士群说:“我的身份,岩井英一知道,你打电话问他吧!”

1939年,汪伪特工总部阴森的地牢里,五重间谍袁殊面对李士群的威逼利诱,神色自若地吐出句话:"我的身份岩井英一清楚,你打电话问日本人吧!"

这句话宛如一块试金石,瞬间镇住了这个杀人如麻的刽子手。

被称作"东方佐尔格"的男人,正用他20年练就的铜墙铁壁般的心理素质,在生死边缘走钢丝。

而这还要从黄冈县衙后院说起,1911年深秋,知县袁晓岚的偏房里传出婴儿啼哭,这个生在革命浪潮里的孩子,注定要走条不寻常的路。

袁殊8岁那年,母亲带着他和弟弟挤进上海棚户区的破板房,白天教纺织女工识字换米,夜里缝补浆洗到三更。

弄堂口的油条摊前,少年袁殊常盯着穿制服的学生看,那些人的口袋里装着《新青年》。

命运的转折出现在印刷厂,15岁的学徒工袁殊发现,排字房角落里堆着《共产党宣言》的散页,油墨的清香混着机器的轰鸣,他开始明白什么叫"全世界无产者联合起来"。

1927年北伐军进上海,他跟着队伍发传单,直到看见四一二政变的血泊染红外滩,那天夜里,他把珍藏的进步书刊埋进灶台,跟着父亲旧部胡抱一东渡日本。

东京早稻田大学的樱花树下,袁殊啃着冷饭团钻研新闻学,岩井英一这个日本外务省情报官,就是在图书馆盯上了这个总坐靠窗位置的清瘦青年。

1931年九一八的炮声传来时,袁殊攥着回国的船票,在甲板上把岩井的名片撕成碎片撒进黄海,他不知道,这张名片的碎片会在十年后救自己一命。

上海文坛新秀袁殊在《文艺新闻》编辑部见到潘汉年那天,窗外的梧桐叶正沙沙作响,对方递来的不是约稿函,而是份入党申请书。

从那天起,袁殊的钢笔开始写两种文章:明面上是针砭时弊的杂文,暗地里是加密的情报。

他的表哥贾伯涛则成了他打入中统的敲门砖,吴醒亚办公室里,新入职的中统情报股长把青天白日帽徽擦得锃亮,心里默背着昨晚刚学的莫尔斯电码。

1935年的雨夜,法租界巡捕房的刑讯室里,烙铁在炭盆里烧得通红。

军统特务举着袁殊刚发的《日军长江布防分析》,厉声喝问情报来源,浑身是血的年轻人嘴角淌血,却嗤笑出声:"你们中统的贾处长没教过怎么审自己人?"

不得不说,这出苦肉计演得逼真,连戴笠都信了这个"中统硬骨头",亲自送来军统的委任状,至此,袁殊的抽屉里集齐了5枚不同机关的证件,像副特殊的扑克牌。

青帮香堂的檀香烟雾中,"通"字辈大佬曹幼珊将茶碗递给新收的关门弟子,袁殊叩首时,长衫里藏着刚截获的日军华北驻屯军调动方案。

杜月笙的师叔这个身份,让他在上海滩的赌场酒肆如鱼得水,有一次在百乐门的舞会上,他搂着穿旗袍的联络员转圈,借着探戈舞步把微型胶卷塞进对方手包,这些胶卷里,有日军在虹口的军火库分布图。

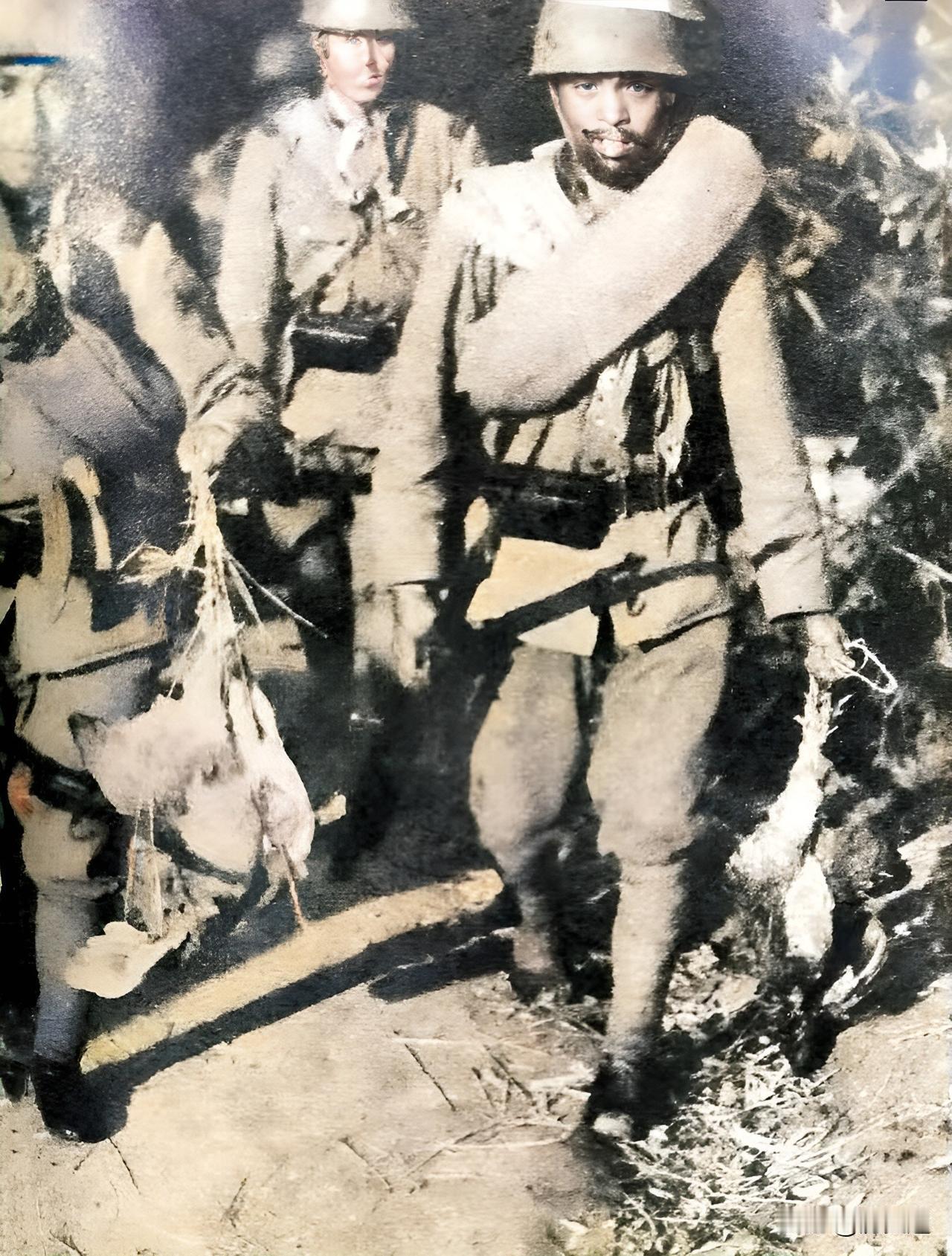

1939年那个惊心动魄的秋夜,袁殊的特别行动小组刚把炸药埋进本田纱厂,李士群的枪口就顶住了他后腰。

在76号地牢的半个月,他数着墙缝透进的光斑计算时间,当岩井英一的日本宪兵队冲进来要人时,他正用饭粒在墙上默写《论持久战》。

没曾想此次劫后余生,反而让他打入了日本外务省的核心情报圈,"岩井公馆"的保险柜从此对这位"亲日派"记者敞开。

抗战胜利前的上海暗流涌动,袁殊的办公桌上同时摆着军统的嘉奖令和汪伪的委任状,他白天去梅机关开会,夜里给苏北根据地发报。

奈何戴笠亲授的中将军衔勋章还没捂热,他就带着整箱机密文件消失在去淮安的小渔船上。

国民政府《中央日报》刊出"袁殊病逝"讣告那天,华中野战军指挥部里,化名"曾达斋"的情报处长正在标注国军长江布防图。

命运的反转来得猝不及防,1955年潘汉年案发时,袁殊刚写完《日本经济复苏预测报告》,在秦城监狱的那10年,他用筷子在墙上刻满只有自己懂的密码。

等到1982年平反那天,这个古稀老人摸着鲜红的党旗呢喃:"值了。"三年后的初雪清晨,覆盖着党旗的骨灰盒放进八宝山时,档案袋里五枚不同机关的勋章终于盖上了"解密"章。

这个游走在刀尖的谍海孤舟,生前总爱说:"我这条命是赊来的。"从黄冈县衙到东京校园,从中统密室到日军机关,五次身份转换像走马灯,唯有那枚藏在怀表里的镰刀锤子徽章,陪他走完76年的人生航程。

再翻开泛黄的《袁殊文集》,字里行间还能闻到那个年代的硝烟,看见那个在多重身份中坚守初心的孤胆英雄。

信息来源:《中国现代史》、《纵横》