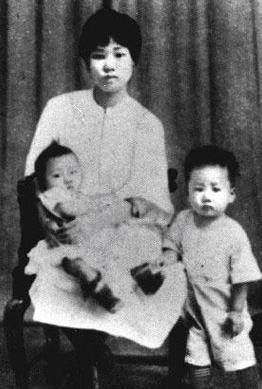

1930年,在长沙识字岭,一年轻女子被国民党处决,女子8岁孩子亲眼目睹这一切。被处决女子名叫杨开慧,那个孩子是她和毛主席的儿子,毛岸英! 1930年11月14日,长沙浏阳门外识字岭的刑场上,29岁的杨开慧身着蓝布旗袍,目光坚定地望着远方。这个瞬间,将永远铭刻在一个8岁孩子的记忆中——那是她的大儿子毛岸英,亲眼目睹了这一切。 "妈妈......"毛岸英想喊,却被狱警一把捂住了嘴。 时间仿佛静止。几个月前,1930年10月24日凌晨,杨开慧在板仓老家被捕。国民党湖南省清乡司令何键恼羞成怒,将矛头直指毛泽东的妻子。他曾派人挖毁毛泽东祖坟,如今又要斩断这位革命者最亲密的纽带。 "只要你登报声明与毛泽东脱离关系,马上放你回家。"审讯室内,何键这样诱降。 杨开慧那双平日温柔的眼睛顿时燃起怒火:"要我背叛润之,除非海枯石烂!" 狱中,杨开慧抚摸着儿子的脸颊,含泪叮嘱:"如果将来你见到爸爸,就说我没有做对不起他的事,我非常想念他,我再也不能帮助他了,请他多多保重!" 谁能想到,这位出身书香门第的女子,竟有如此坚毅的灵魂?回想1901年她出生时,父亲杨昌济翻开《诗经》为她取名"开慧";八岁时,她能背诵《木兰诗》,面对"女子无才便是德"的旧说,小小年纪就敢于质疑。 刽子手抬起枪。杨开慧整理好衣衫:"我死后,不要让润之难过,告诉他革命一定会胜利。"枪声响起,她倒在血泊中,却奇迹般地未立即死去。行刑队竟离开去吃午饭,留下她在地上痛苦挣扎,双手在泥土中刨出两个深坑。 负责监督行刑的副官姚楚忠闻讯赶回,举枪对着奄奄一息的杨开慧补了致命一枪。就这样,一位革命母亲倒在了刽子手的屠刀下,那时她刚刚过完29岁生日仅8天。 远在江西的毛泽东一个多月后才从国民党报纸上得知这一噩耗。他悲痛万分,在给杨开慧哥哥杨开智的信中写道:"开慧之死,百身莫赎!" 这对革命伴侣真正在一起生活的时间不到7年。从1918年北京景山公园老槐树下的重逢,到1920年冬天那场没有嫁妆、没有花轿、没有新房、没有酒席的简朴婚礼;从清水塘22号的秘密机关,到三个孩子的降生。 大革命失败后,湖南风云突变。1927年8月30日,毛泽东把杨开慧和三个孩子送回板仓老家。临别时,夫妻两人强忍泪水,谁也没想到这一别,竟是永诀。 毛泽东离开几天后,便领导了震惊全国的秋收起义,随后转战井冈山。而杨开慧则在板仓,度过了人生最煎熬的三年。她日夜担忧丈夫的安危,独自抚养三个年幼的孩子。 这段日子里,杨开慧写下了许多日记,藏在家中墙壁夹缝中。这些直到五十多年后才被发现的文字,见证了她内心深处的痛苦与坚守:"我怎么都不能不爱他!我怎么都不能不爱他!"她在日记里反复写道,字里行间满是思念与焦虑。 预感到危险临近,杨开慧给堂弟杨开明写了一封"托孤信",请求他万一自己出事,一定要照顾好三个孩子,将他们送到毛泽民那里去。她知道,作为毛泽东的妻子,自己随时可能遭遇不测。 1930年,毛泽东和朱德率领红军重创了何键指挥的国民党军队。何键恼羞成怒,开始疯狂报复。他不仅派人挖掘毛泽东的祖坟,还将目标锁定在了杨开慧身上。 10月24日凌晨,杨开慧在板仓老家被捕。狱中,她遭受严刑拷打,但始终坚贞不屈。敌人转而诱降,何键亲自出马:"只要你登报声明与毛泽东脱离关系,马上放你回家。" 杨开慧冷笑回应:"要我背叛润之,除非海枯石烂!" 最终,11月14日,杨开慧英勇就义。直到一个多月后,毛泽东才从国民党报纸上得知这一噩耗。他悲痛欲绝,随即给杨开慧的哥哥杨开智写信:"开慧之死,百身莫赎。" 然而,在安葬问题上,毛泽东做出了一个看似违背常理的决定:他在信中特别强调,"莫要将开慧葬入毛家祖坟"。这一决定背后,是血的教训和深思熟虑。 1929年,国民党军队曾烧毁韶山毛氏宗祠,将毛家祖坟炸得面目全非。次年,何键又派兵挖掘毛氏祖坟,幸好村民设置假坟迷惑敌人。毛泽东深知,若将杨开慧葬入祖坟,无异于给敌人提供新的攻击目标。 1930年12月,杨开慧的灵柩被安葬在板仓棉花坡。墓碑上刻着"毛母杨开慧墓",落款是"男岸英、岸青、岸龙立"。这个刻意隐去毛泽东名字的墓碑,既是对亲属的保护,更是对革命理想的坚守。 新中国成立后,毛泽东多次接见杨开慧的亲属。1957年,他在《蝶恋花·答李淑一》中写下"我失骄杨君失柳",将杨开慧与柳直荀并列为革命烈士,表达了他心中永远的怀念。 杨开慧的长眠之地——板仓棉花坡,早已超越了普通的家族墓地,成为承载中国革命记忆的精神图腾。而那个曾目睹母亲牺牲的8岁男孩毛岸英,也成长为新中国的栋梁,后来在抗美援朝战场上献出了自己的生命,延续了母亲的革命精神。