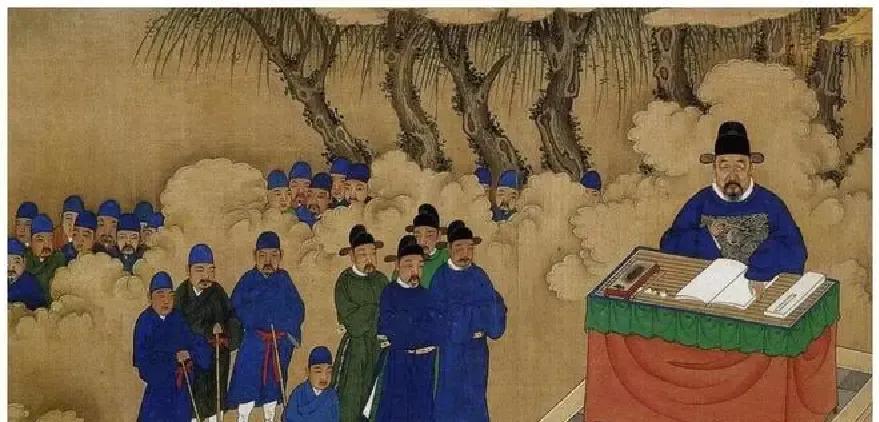

东林党对明朝孰功孰过?祸从口出:东林党的罪与罚 明朝末年的东林党,作为以江南士大夫为核心的政治集团,既是儒家理想主义的代表,也是党争激化的推手。其历史评价始终充满争议,既有“清流”美誉,亦背负“误国”骂名。本文结合历史文献与有关当事人笔记,从政治、经济、文化三个维度剖析其对明末国势的影响。 维度一、政治:理想与党争的双重困局 东林党以“匡扶天下”为志,主张开放言路、反对宦官专权,试图通过改革挽救明朝危机。 万历年间,他们推动“国本之争”,力主立皇长子朱常洛为太子,虽最终成功,却耗费巨大政治资源,引发后续“三案之争”,导致皇权与文官集团的矛盾激化。 天启年间,东林党人杨涟弹劾魏忠贤二十四条罪状,虽因阉党反扑而功败垂成,但其“视死如归”的气节被后世称颂,如《明史》所载:“东林诸臣,虽遭酷烈,名节凛然”。 然而,随着魏忠贤倒台,东林党掌权后却迅速陷入党争泥潭。他们以道德为武器排斥异己,凡不合己见者皆斥为“小人”,甚至内部因地域而分裂出不同小集团,继续争斗。 谢国桢在《明清之际党社运动考》中指出:“东林壁垒森严,党见太深,凡不合其旨者皆斥为异党”。这种内耗导致朝廷决策瘫痪,崇祯帝虽为其平反,却难以扭转政治分裂的颓势。甚至“南明内部分裂如拥立潞王与福王之争,直接加速弘光政权覆灭”。 维度二、经济:利益偏向与政策失衡 东林党代表江南士绅利益,主张减免工商业税,反对矿监税使,短期内缓解了江南民怨,却导致朝廷财政依赖农业税。 明末战事频发,军费激增,农民税负加重,最终“十室九空”,成为李自成起义的导火索。有学者批评东林党政策“加剧南北经济失衡”,虽然左光斗曾提出开发北方水利计划,但因党争未能落实。 此外,部分东林党人言行不一。如李三才虽主张清廉,却被揭发私自用皇木营建私宅;钱谦益降清后更被乾隆斥为“结成利益门阀,终成国家重瘤”。这些矛盾暴露了东林党在利益与理想间的撕裂。 维度三、文化:气节传承与空谈误国 东林党人重视儒家教育,提倡“工商皆本”的实用思想,培养出顾炎武、黄宗羲等思想家。顾炎武的《日知录》与黄宗羲的《明夷待访录》批判专制,被视为近代启蒙先驱。其书院楹联“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”,至今象征士人担当。 然而,东林党亦因“清议”成风被诟病空谈误国。面对后金崛起与农民起义,他们缺乏务实策略,如排斥熊廷弼等将领,导致辽东战局溃败。 《剑桥中国明代史》尖锐指出:“东林党抵制财政改革,偏爱空想,其运动实为体制倒退”。明亡之际,部分成员如范景文、倪元璐殉国尽忠,但钱谦益等降清者亦使东林群体形象复杂化。 结论:理想主义者的历史局限 东林党的兴衰是明末政治生态的缩影。他们以道德为旗帜,试图挽狂澜于既倒,却因党争、利益偏向与空谈,深陷历史困局。 正如乾隆帝评价:“尾大不掉,必致国破家亡”,其教训警示后人:治理与改革需兼顾理想与现实,团结协作方能避免重蹈覆辙。明末东林党的悲剧,既是个人抉择的结果,更是封建制度衰亡的必然。东林党争 东林党人做得比魏忠贤好吗?