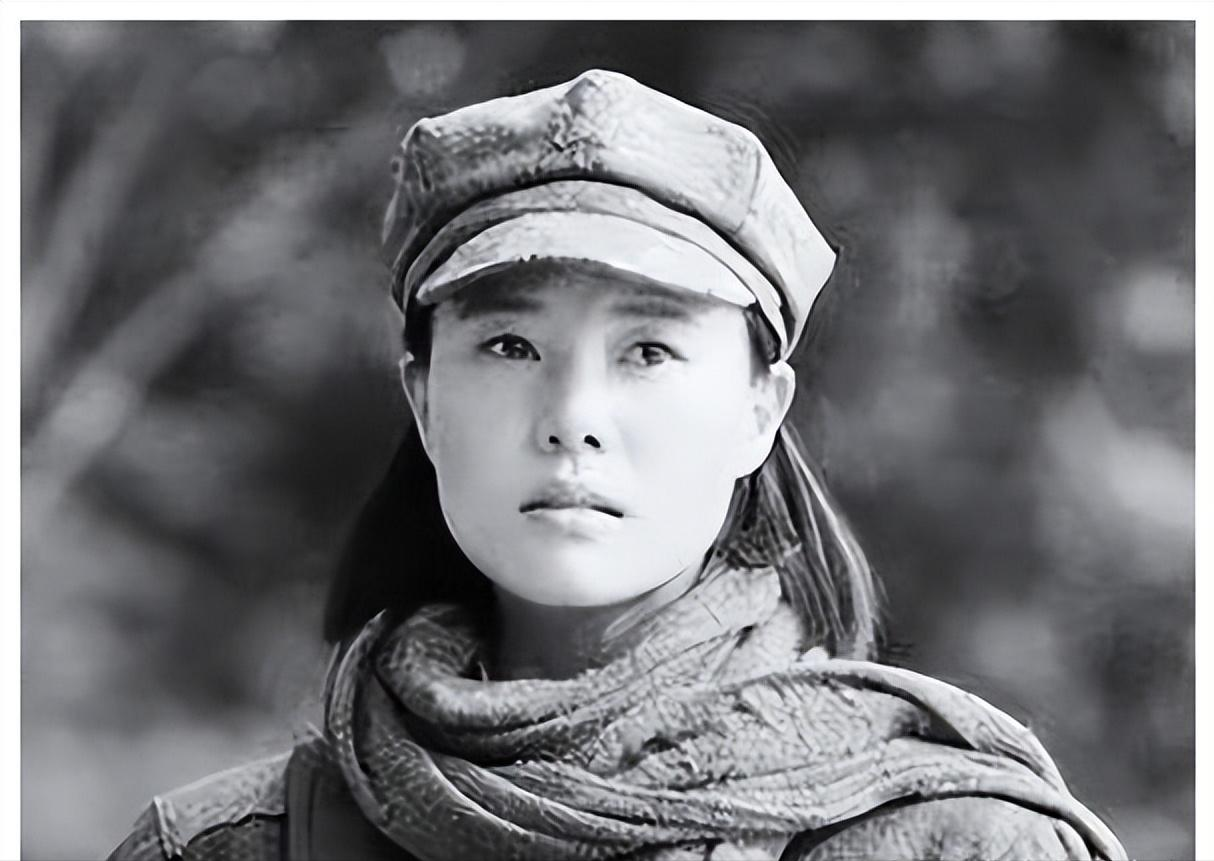

1971年,女知青白春兰为了报恩,嫁给了一农民。然而,新婚之夜,当白春兰劝说丈夫洗漱时,等待她的竟然是一个耳光…… 20世纪70年代初,云南山区迎来了一批响应号召的城市知识青年,来自江南水乡的年轻姑娘白春兰跟着队伍翻山越岭,最终落脚在金沙江畔的杨柳沟生产队。 梳着两条麻花辫的姑娘怎么也没想到,自己未来的人生会在这片贫瘠的土地上经历跌宕起伏的际遇。 初到农村的日子比想象中艰难百倍,四面透风的土坯房,爬满青苔的竹床,灶台上结着蛛网的铁锅,这些都在考验着城市姑娘的适应能力。 最让白春兰头疼的是每天要背着50斤重的粪筐走五里山路,肩膀磨出血泡也不敢吭声。 好在当地老乡待人和善,手把手教她挑水劈柴,渐渐习惯了面朝黄土背朝天的生活。 平淡的生活在1973年深秋的运煤路上发生改变,装满煤块的板车在陡坡上打滑,白春兰的胶鞋踩到湿滑的苔藓,整个人重重摔在碎石堆里,右腿膝盖传来钻心的疼痛,她蜷缩在路旁动弹不得。 这时同村的宋振方恰好路过,二话不说背起她就往卫生所跑,平时沉默寡言的庄稼汉,连续三天守在她病床前端水递药,还特意托人从县城捎来止痛药膏。 等到第二年开春插秧时节,白春兰又在村东头的水塘边出了意外,背着秧苗过独木桥时脚底打滑,整个人栽进齐腰深的泥水里。 眼看就要被淤泥吞没,又是宋振方扔下农具跳进塘里,硬是把她从泥潭里拽了出来。 事后白春兰发现,这个总爱穿补丁衣裳的男人,在冷风里把唯一干燥的外套披在了她身上。 朝夕相处间,两颗年轻的心越靠越近,宋振方会在她挑水时默默接走扁担,会在暴雨天提前给她修补漏雨的屋顶,会省下半个月的工分换回一包红糖塞进她的窗台。 当1975年知青返城政策松动时,面对姐妹们陆续收拾行囊,白春兰却做出了令人吃惊的决定,她要和这个朴实的山里汉子共度余生。 婚礼当天,村口老槐树上贴满了红喜字,白春兰穿着借来的碎花布衫,宋振方难得换上了没有补丁的中山装。 按照当地习俗,新郎要在堂屋陪乡亲们喝酒到深夜,当月亮爬上竹梢头,微醺的宋振方终于摇摇晃晃走进新房,满身酒气让白春兰忍不住皱起眉头。 "先去洗把脸吧。"新娘子轻声提醒,谁料这句话像火星子溅进了油锅,刚才还笑呵呵的新郎突然变了脸色,抡起胳膊就甩了个响亮的耳光。 白春兰捂着火辣辣的脸颊呆若木鸡,窗外的喜烛明明灭灭,映着墙上歪斜的"囍"字格外刺眼。 往后的日子撕碎了所有美好想象,那个曾经温厚的男人开始三天两头往镇上跑,用卖山货的钱换劣质包谷酒喝,酒劲上来就摔碗砸锅。 最严重那次抄起门后的柴刀,要不是邻居听见动静赶来,白春兰差点被砍伤胳膊。 她渐渐明白,婚前那些体贴入微的举动,不过是猎人在捕兽夹上放的诱饵。 1978年,公社书记亲自送来返城审批表,盖着红印章的文件在油灯下格外醒目。 白春兰连夜收拾好蓝布包袱,天没亮就跟着运粮的马车出了山。 车轱辘碾过结冰的土路,她望着晨雾中模糊的村口牌坊,眼泪止不住地往下掉,不是舍不得,是恨自己醒悟得太迟。 回到江南老家,白春兰开始拼命学,白天在纺织厂三班倒,晚上去夜校补习文化课,休息日跟着收音机学会计实务。 改革开放的春风吹来时,她抓住机会承包了濒临倒闭的服装厂,从踩缝纫机女工到管理三百人的厂长,她用了整整十年时光证明:离开大山不是背叛,是凤凰涅槃的必经之路。 千禧年后的某天,已是一家制衣集团董事长的白春兰,在云南扶贫考察途中特意绕道杨柳沟。 当年的土坯房变成了砖瓦房,村头小卖部里,她瞥见个佝偻着背的老汉正在赊酒。 四目相对的瞬间,对方慌忙用袖子遮住酒瓶,跌跌撞撞躲进了后巷,陪同的镇干部直叹气:"这人打光棍二十多年了,整天醉醺醺的..." 返程的越野车盘旋在盘山公路上,白春兰摸着腕间女儿送的和田玉镯,忽然想起新婚夜被打落的木梳还埋在老屋门槛下,埋藏的还有当年被爱情冲昏头脑的自己。 信息来源:《知青岁月》