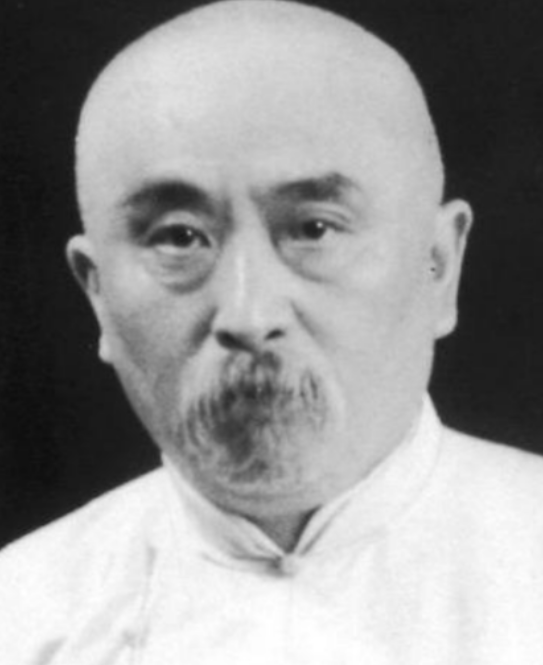

1910年,晚清时期的一位名医声称自己梦到了未来的新中国,他描述那里没有租界和治外法权,高楼林立,飞船还能把人送上月球,社会实现了“社会主义”,鲁迅对此评价说,他纯属胡扯。 陆士谔虽然出身医学世家,但他的真正兴趣却在文学创作,1905年,他来到上海谋生,看到当时社会上流行写小说,便萌生了“我何不也来试试”的念头,于是,陆士谔开始了他的写作生涯,笔耕不辍,创作了大量通俗小说。 在陆士谔众多的作品中,《新上海》和《新中国》最为著名,《新上海》以辛辣的笔触,对当时上海社会的种种丑恶现象进行了深刻的讽刺和批判,作者笔下的上海,民众麻木不仁,社会黑暗动荡,列强在华的特权横行无忌,这部作品揭示了半殖民地半封建社会的种种弊端,体现了作者忧国忧民的情怀。 而在《新中国》中,陆士谔的想象力展翅高飞,笔端勾勒出一个截然不同的未来景象,故事的主人公陆云翔在梦中穿越到四十年后的上海,那里是一个令人惊叹的新世界:上海的面貌焕然一新,外国侵略者的影子不复存在,民族工业蓬勃发展,科技日新月异,人民生活富足安康,这部小说虽然写于1910年,但其中对未来中国的大胆畅想,竟与今天的现实有着惊人的相似之处。 陆士谔从医道转向写作,虽然遭到了许多人的不解和质疑,但他的文学才华和独到见解,却在晚清文坛上留下了不可磨灭的印记,尤其是他在《新中国》中对未来的预言,更是令人叹为观止。 小说中描绘的种种细节,如今都一一成为了现实:上海的租界早已收回,外国侵略者被驱逐出境,黄浦江上架起了宏伟的大桥,地下通车的隧道纵横交错,新中国的国力日益强盛,科技发展突飞猛进。 在当时却遭到了鲁迅等文坛巨匠的严厉批评,鲁迅曾认为《新中国》是一部荒诞不经的“胡说八道”,毫无价值,但随着历史车轮的滚滚向前,陆士谔的远见卓识渐渐显现出来,他对未来中国的憧憬和期望,竟与新中国成立后的发展轨迹惊人地吻合,鲁迅虽是一代文豪,但在这件事上,他似乎也难逃时代的局限。 陆士谔之所以能够做出如此精准的预言,固然有他敏锐的洞察力和卓越的想象力,但更重要的是他所处的时代大背景,19世纪末20世纪初,西学东渐,新思想新观念如雨后春笋般涌现,陆士谔博览群书,广泛吸收,其中就包括了《共产党宣言》等马克思主义著作,这些先进思想极大地开阔了他的眼界,启发了他对未来的思考。 同时,西方发达国家的现实发展,如英美等国的工业革命成果,也为他提供了想象的素材和依据,正是在这些因素的共同作用下,陆士谔才得以超越时代,准确地预见到了中国未来的发展方向。 陆士谔之所以能够笔下生花,描绘出一个与现实截然不同的未来中国,除了他个人的才华之外,更得益于那个思想解放的时代,19世纪末20世纪初,西方的先进思想如马克思主义、进化论等纷纷传入中国,新的思潮如春风化雨,滋润着无数仁人志士的心田,陆士谔正是在这样一个新旧交替的时代中成长起来的。 他博览群书,广泛涉猎,对西方的哲学、政治、经济等各领域的新思想都有所了解,尤其是《共产党宣言》等马克思主义著作,更是给他以深刻的启发,这些著作揭示了社会发展的普遍规律,指明了人类历史前进的方向,极大地开阔了陆士谔的眼界,为他提供了分析和想象未来的理论基础。 与此同时,西方发达国家的现实发展,也给了陆士谔以有益的启示,他看到英国、美国等国家在工业革命的推动下,生产力获得了巨大的解放,城市面貌日新月异,人民生活水平不断提高,这些活生生的例子,让陆士谔意识到,只要走上工业化的道路,中国也完全有可能实现这样的飞跃。

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!屠杀人数甚至比日本鬼子侵华战争死亡总数多出数倍!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。中国历史上最接近亡国的四个时期之一,洗满清和洗日寇有什么区别?