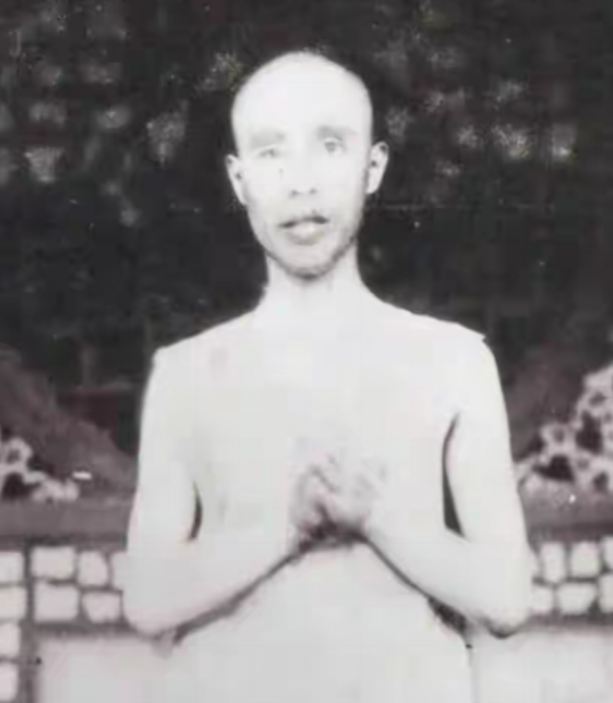

1907年7月7日,徐锡麟被押赴刑场。他面对刽子手,神色如常,目光坚定,直视镜头。清兵在一旁拍下了他的临终照片。徐锡麟却不满地摇摇头,“我脸上都没笑容,怎么留给后代?再拍一张!”

1907年,安徽安庆。徐锡麟已然走上了一条通向死亡的不归路。当他决定在安庆巡警学堂刺杀安徽巡抚恩铭时,心中便无生还之念。

起义当日,他将刀枪准备好,正待一声号令便掀起一场反清风暴。巡抚恩铭未察觉危险,依然站在高台上讲话,而徐锡麟在场下冷静地凝视着目标,待到一声枪响后,恩铭倒地,学堂内顿时大乱。然短短数小时后,清军包围了学堂,援军却迟迟不至。徐锡麟,孤军奋战之下,终究被捕。

被捕后的他并未屈服,反而在敌人的围堵中泰然自若。对于革命的理想,他从未动摇,也未后悔。当时的他知道,即便这一刻命丧黄泉,他的理想依旧会留存,继续点燃无数后继者的斗志。

徐锡麟出生于浙江绍兴的名门望族,从小受到良好教育,家境优越。他家中有田地百亩,商铺两家,在绍兴也算是富裕大户。

然而清政府的腐败和软弱让家国命运岌岌可危,时值列强压境,清朝廷无能的政权使得民族尊严受尽屈辱。徐锡麟早年间也抱有一定的“修补”幻想,希望朝廷能够自我革新,以期带领国家摆脱危机。

积重难返的清朝并未展现出丝毫改良的迹象。此时的他逐渐认清,推翻清廷才是解决问题的根本之道。

1903年,徐锡麟赴日本留学。在那里,他结识了志同道合的革命者陶成章、钮永建等人。三人共同投身于反清大业,并于1904年加入光复会,徐锡麟的政治信仰彻底转变,他将满腔热血投入革命洪流之中。

从日本归国后,徐锡麟不满足于个人的革命举动,他决心推动更广泛的反清革命。在浙江绍兴,他和秋瑾等人共同创办了大通学堂,将这里作为革命活动的根据地和人才培养基地。

学堂表面上是一所新式学校,实则是光复会的训练场。徐锡麟亲自教授军事知识,培养了一批又一批坚定的革命者。这里的学生不仅学习文化知识,更受到反清思想的熏陶,在老师的影响下,不少学子自愿成为革命志士。

徐锡麟和秋瑾的相识更是为革命事业注入了新的力量。秋瑾在大通学堂协助教学,并暗中策划、组织了多次反清活动。

这对“革命搭档”无惧危险,誓以身许国,曾多次约定“革命成功,定要相见于光明之日。”他们以教学之名义传播革命火种,在绍兴这座古老城市里酝酿着一场巨大的政治风暴。

1907年,徐锡麟与秋瑾秘密约定,在安徽、浙江两地同时发动武装起义。为确保行动成功,徐锡麟以巡警学堂总教习的身份,暗中招募和训练革命战士。

他们约定起义的信号将从安庆发出,由徐锡麟一举刺杀恩铭,为革命开路。恩铭是清廷的重要官员,行事严酷,镇压反清势力不遗余力。

在起义之日,徐锡麟冷静地执行刺杀计划。他拔枪射击,迅速击毙恩铭,然而计划外的突发状况导致清军快速反应,学堂被包围。援军未至,孤立无援的徐锡麟最终寡不敌众,被捕入狱。

面对清廷审讯,他毫不畏惧,始终高呼革命口号,坚持“排满”信念。这一夜,安庆的血色染红了整个清廷,然而,徐锡麟的勇气和信念并未因失败而泯灭。

清廷决定剖心处死徐锡麟,以祭被杀的恩铭。行刑前,清兵拍下他的照片。徐锡麟看到自己表情严肃,淡然要求再拍一张,言道:“我脸上都没有笑容,怎么留给后代?”

这一句简单的要求却展现出他视死如归的从容与无畏。他不是为自己求生,而是将微笑留给未来的后代。他面带微笑,在行刑前最后一刻依旧保持着一个革命者的风度。

行刑时,他毫不畏惧,高呼“排满”,视死如归的神情深深刻在在场每一个人的心里。清兵剖开他的胸膛,取出他的心脏,以祭奠恩铭。

然而,无论清廷如何施以酷刑,都无法掩盖他坚定的革命信仰。

徐锡麟一生热爱祖国,为反清大业献身,至死不渝,他的身影定格在历史的记忆中。

辛亥革命成功后,孙中山亲自到杭州祭奠徐锡麟。他评价道:“光复会有徐锡麟之杀恩铭,其功表见于天下。”孙中山认为,正是因为徐锡麟和秋瑾的前仆后继,才为辛亥革命奠定了基础。

徐锡麟的精神影响了一代又一代革命者。后来,他与秋瑾、马宗汉等英烈的遗骸合葬于杭州西湖边的孤山,形成“三烈士墓”,成为后人缅怀和祭奠的圣地。