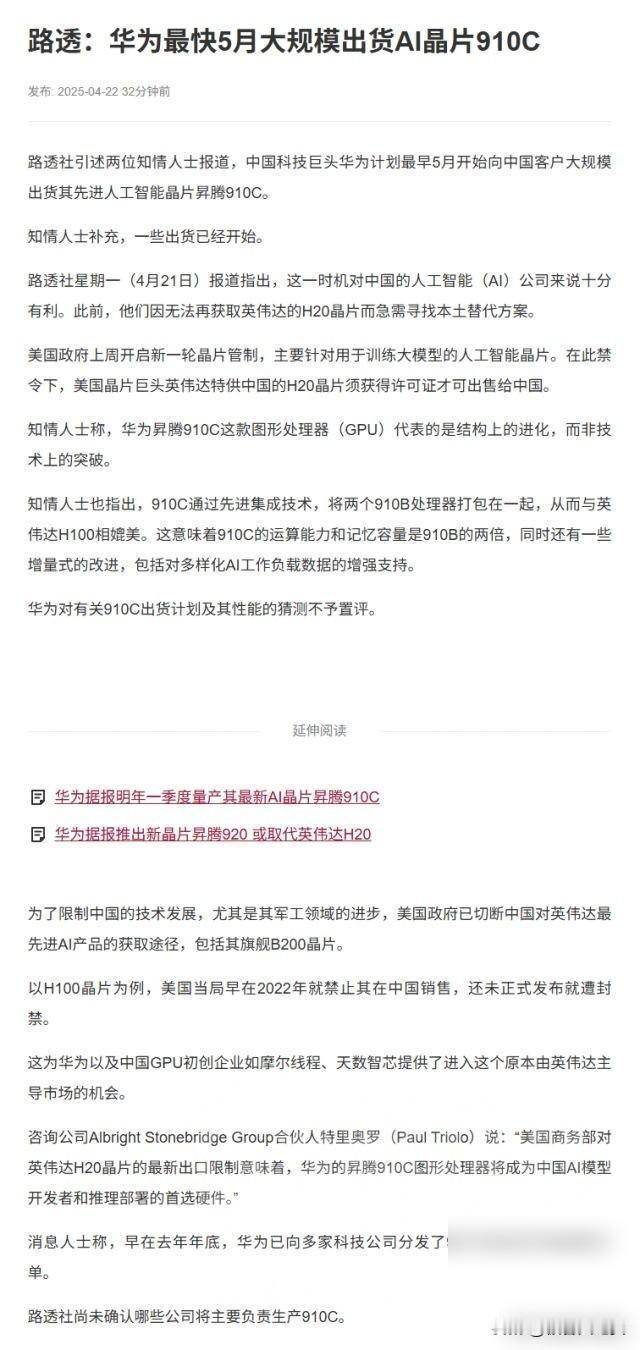

“中国根本没有能力造出芯片,即使造出来中国芯片也落后世界20年!”1989年,国际芯片展上时不时传来这样的窃窃私语,黄令仪听到后悲痛不已,不只是因为被别人瞧不起,更是因为会展上竟没有中国的一席之地。 1989年,一场盛大的国际芯片展在欧洲召开。 来自美国、日本、德国的高科技企业竞相展示自家最新款芯片,光是展台就绚丽得像是未来世界的科技橱窗。 而在展会一隅,一位中国女科学家低调地穿梭于人群之中。 她叫黄令仪,是中国航天系统的资深专家,此次代表中国相关单位前来学习考察。 但她很快发现,这场展会中——根本没有属于中国的展台,甚至连一个“中国制造”的芯片都未能登上展览台。 走廊里,一群外国工程师交谈的声音隐约传来:“中国的芯片技术可以说是一点用没有,也难怪连个展台都没有。” 这句冷冰冰的评语像利刃一样扎进黄令仪的心,她心中五味杂陈,更多的是沉重与悲愤。不是因为别人说错了,而是因为他们说的,是事实。 那一年,世界芯片工艺已经进入0.8微米制程,中国却仍徘徊在4微米以上的初级阶段。 没有设备、缺乏人才、基础工艺薄弱,制程更是一道迈不过去的坎儿。 黄令仪曾无数次在实验室里守着电路板通宵达旦,却常常因为缺一颗关键器件、少一瓶化学试剂而功亏一篑。 但真正的痛,不是落后本身,而是没有人相信你能追上。 在这场技术盛宴里,中国仿佛只是一个无声的看客,甚至连看客都不是,只是站在门口偷听热闹的过客。 黄令仪并不是没有见过风浪的人,她早年毕业于清华大学无线电系,是中国最早从事集成电路研发的专家之一。 从上世纪六十年代起,她就在国家重点工程中承担芯片设计任务。 但彼时中国积弱,科研环境极其艰苦。一台芯片试验机往往要反复拆装几十次才能找到问题,很多时候靠的不是设备,而是“人脑+算盘”。 “别人用EDA软件模拟,我们用红蓝铅笔画电路图;别人用自动刻蚀设备,我们靠手工涂胶。”这是当时科研人员的日常。 她不是不知道中国芯片的差距,但她更清楚,如果这个差距不去追,就永远只能被人嘲笑、被人掌控命运。 那一夜,在旅馆狭小的房间里,黄令仪几乎整宿未眠,她在笔记本上记下了三个词——“缺席”、“落后”、“耻辱”。 而这三个词,后来也成为她整个科研生涯里最强烈的驱动力。 回国后,她几乎是立刻回到实验室,把所有积压的技术文档重新分类、分析国际技术趋势、规划中国芯片发展路径。 她联合多位专家,推动中国建立了多种类的专用集成电路芯片研发平台,为“神舟”系列飞船、“嫦娥”探月工程提供自主芯片支持。 2000年,中国第一颗完全自主设计制造的航空航天级专用芯片正式诞生,比国外先进技术仍有差距,但不再完全依赖进口。 从那一天起,中国芯片终于可以“在关键时刻不掉链子”。 这些年,黄令仪没有在国际展会上为中国赢得掌声,但她在实验室为中国赢得了底气。 “造芯”不只是一项技术工程,更是一场国家意志的博弈。 直到今天,芯片仍然是中国高技术产业的短板之一,受制于欧美“卡脖子”政策,中国在光刻机、EDA软件、高端制程等方面依然面临严峻挑战。 但正是这些挑战,让我们更加清醒地认识到,核心技术必须掌握在自己手中。 三十多年过去,国际芯片展上早已不是“零中国元素”的局面。 华为的昇腾、寒武纪的AI芯片、龙芯、飞腾……一大批国产芯片开始登上国际舞台。 虽然整体水平仍需追赶,但中国已经不再是被动的看客,而是正在变成有话语权的参与者。 我们曾因为落后而沉默,也曾因为技术被人否定,但正是那句“落后20年”的羞辱,唤醒了无数科研人的斗志。 今天,我们距离世界前沿可能还有几步,但我们早已迈出了“从0到1”的那一步。 黄令仪晚年说过一句话:“哪怕世界不看好我们,我们也要自己看得起自己。因为,如果我们都不相信中国芯片能做成,那它就真的永远不会出现。” 信源:央视新闻——“我最大的心愿就是匍匐在地,擦干祖国身上的耻辱”