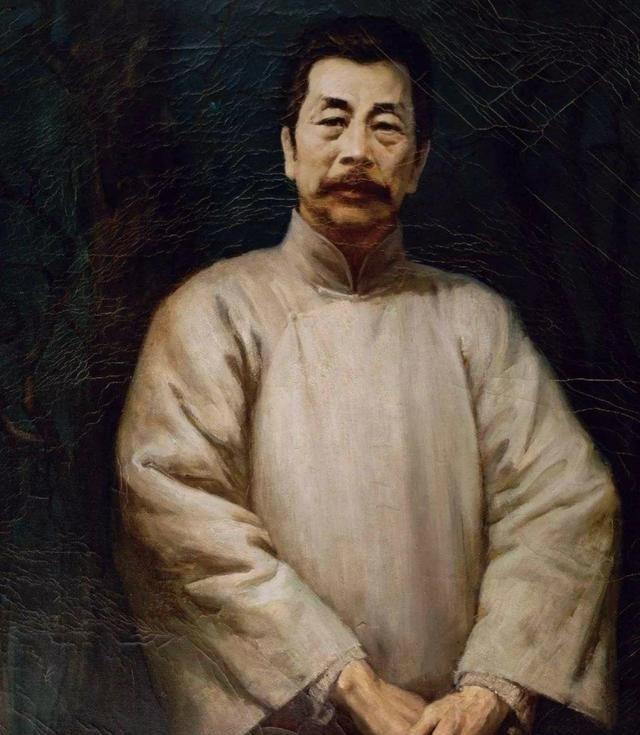

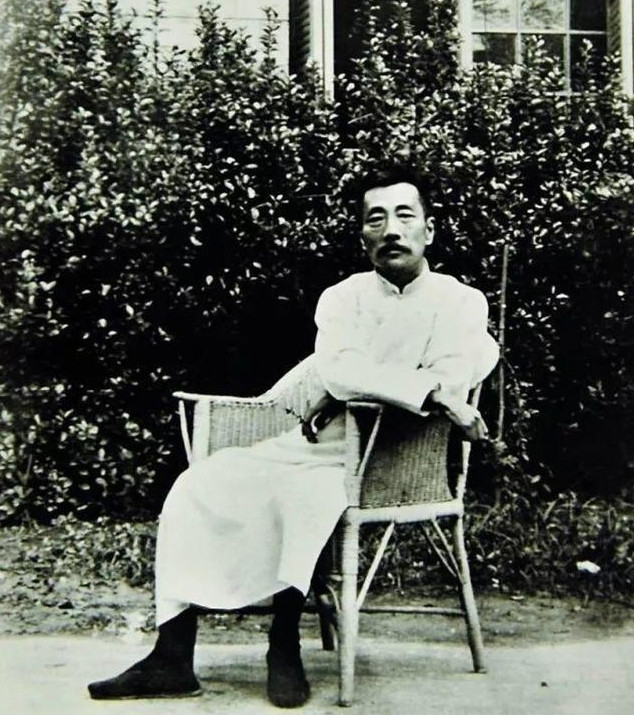

1933年,鲁迅写了很多抨击国民党的文章,老蒋大怒,派沈醉前去暗杀。沈醉在鲁迅门前蹲守半个月,最终还是放弃了:“他的后台实在太硬了!” 1933年,中华大地陷于风雨飘摇之中,外有日寇步步紧逼,内有国民党专制横行。 百姓处于水深火热之中,苦难如山似海,而在这动荡的年代里,有一个人,挺身而出,以冷峻如刀的文字,为劳苦大众呐喊,为黑暗社会揭疮,他就是鲁迅。 这一年,鲁迅的笔愈发犀利。 他在《申报》、《自由谈》、《海燕》等刊物上连发数文,直指国民党政府的腐败与残暴。 他讽刺特务横行、揭露文化压迫,更不留情面地批判蒋介石的独裁统治。 文章如雷似火,震耳欲聋,引起读者强烈共鸣,也刺痛了国民党的神经。 蒋介石大怒,据说在南京的一次高层会议上,老蒋拍案而起,声称:“不除鲁迅,天下不宁!” 一纸密令随之下达,暗杀鲁迅的任务,落到了特务头子戴笠手中。 而执行者,正是其得力干将沈醉。 沈醉,后来成为军统四大金刚之一,当年不过十九岁,精明冷酷,心狠手辣,执行过多起刺杀任务。 他受命潜入上海,乔装成普通市民,开始了对鲁迅的监视与围捕。 鲁迅此时居于上海大陆新村,生活朴素如常,每日写作、讲学。 沈醉就在门前对面的茶楼中,一坐就是十几天,他观察鲁迅的一举一动,等待着下手的“最佳时机”。 可奇怪的是,随着时间的推移,沈醉反而愈发迟疑,他发现鲁迅门前常有不明身份的“访客”出入,有穿便装的男子也有说着北方口音的客人,神色沉稳,进出谨慎。 鲁迅的住处门前,也时常有几个看似平民的“邻居”在附近活动,实际却极为警觉。 沈醉很快意识到,鲁迅并非“孤身作战”,他有强大的“后台”。 这后台,不仅仅是共产党在上海的地下力量,还有大量左翼文人、进步学生、海外舆论与国际观察者的支持。 一旦鲁迅出事,国内国际舆论必然哗然,甚至会引发轩然大波,动摇当时政府的统治根基。 而鲁迅本人,也并非“手无寸铁”的文人,他笔下之利,胜于千军万马。 他曾言:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”这是他一生的写照。 面对暗杀威胁,他未曾退缩半步,依旧日复一日,提笔写字,著文针砭,鼓舞千万人心。 沈醉未能杀鲁迅,而鲁迅却“杀”了国民党的虚伪与黑暗。 他的《阿Q正传》嘲讽了国人的麻木与奴性,《故事新编》重新解构了传统神话,《野草》则揭示了一个知识分子在压迫下的痛苦挣扎。 鲁迅不是政治家,却深刻影响了中国政治思想的走向,他不是革命者,却激发了无数人走上觉醒与反抗之路。 国民党一直忌惮鲁迅,他们不敢以“法律”之名将他抓捕,只能暗中布下杀局。 而更为讽刺的是,正是这一份恐惧与迟疑,证明了鲁迅的力量远超刀枪,他不靠枪杆子、不掌权力,仅凭一支笔、一颗心,便令特务胆寒、权贵噤声。 1936年,鲁迅病逝于上海,年仅五十五岁。 讣告刊出之时,万人同哀,哭声震天。 毛主席后来评价他:“鲁迅是中国文化革命的主将,他的方向,就是中华民族新文化的方向。” 今天,我们重温这段往事,或许可以更深地理解,什么是“文以载道”,什么是“国之脊梁”。 鲁迅用他的生命,写下了一个时代的痛苦与希望,他的文字是光,是民族沉沉黑夜中最清晰的呐喊。 沈醉后来投降解放军,终身悔过,而鲁迅,则永远留在了人民的心中。 信息来源:《鲁迅全集》《鲁迅传》《沈醉回忆录》

刚刚

鲁迅没骂过老蒋

用户14xxx29

都是江浙老乡