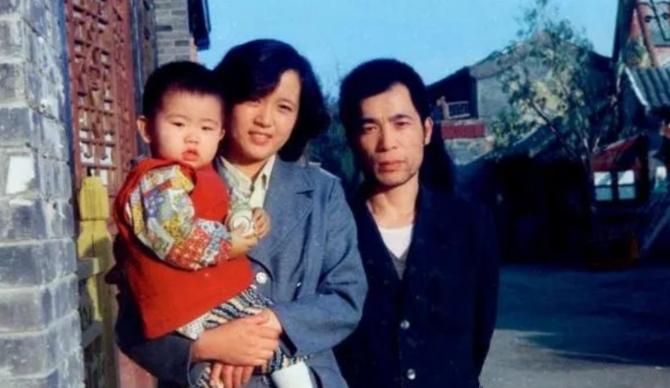

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我们家条件很差,兄弟姐妹多,还有一个患有精神失常的大哥,我工资的一半都要拿来补贴家用,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1981年的深秋,北京街头的风透着薄寒,胡同里人影稀落,梁晓声坐在茶馆靠窗的位置,桌上一盏茉莉花茶,热气蒸腾,他一身旧蓝布褂,袖口已见磨损,手里搓着冻得泛红的指节,心里打着鼓。 不是紧张姑娘的模样,而是担心一开口就再次吓退人心,他见的姑娘不少,一说到家里的情况,对方无不是礼貌应付、借故离去,最后杳无音信。 茶馆木门咯吱一响,一个短发姑娘推门而入,眼神灵动,眉眼带笑,她叫焦丹,是北京土著,父亲在国营厂做会计,家境殷实,举止得体。 焦丹落座后,梁晓声没有寒暄,也没照例绕弯,直接将自己沉甸甸的家底铺陈在空气里。 他告诉焦丹,自己家里兄弟姐妹多,大哥患有精神疾病,家中七口人挤在一间小屋里,他的工资一半要寄回去养家,还常年熬夜写作,身体早已吃不消。 话说出口,空气仿佛凝了一瞬,茶水热气在焦丹眼前轻轻起舞,她没有走,也没有作声,只是静静看着他,眼中多了层深意。 那之后,梁晓声回到简陋的宿舍,一颗心沉得像炉底的灰,没想到两天后,焦丹带着两斤鸡蛋上门,她没有客套,卷起袖子便帮着打扫生火,手上蹭了煤灰也不在意。 焦丹成了梁家的常客,帮小妹温课,为大哥织手套,厨房灶火前忙个不停,胡同街坊起初不解,说这姑娘怎么就认了这么个苦命人,明明可以嫁得更好,但她照旧一趟趟来,从不言苦。 婚礼没有仪式,连像样的照相都没拍,焦丹提着三个旧旅行包,带着自己攒下的布票,进了梁晓声北影厂那间十一平米的单身宿舍。 日子清苦,却有一种踏实,她每天五点半起床熬小米粥,六点叫梁晓声写稿,怕他分心,中午送饭从不敲门声响,脚步轻得像猫。 屋外的日头转得快,梁晓声写得也快,他的小说在《十月》《收获》连载,名声渐起,焦丹攒下几年的布票换了一块藏青的确良,亲手缝了他人生第一件像样的衬衣。 后来他们搬进单位分的两居室,焦丹把朝阳的屋子改成书房,书桌靠窗,阳光好,写起字来眼不花。 大哥病情反复,梁家老人也进京求医,焦丹骑着一辆二手三轮车,载着老人一趟趟往医院跑。 上坡路蹬不动,她咬牙站起身,用尽力气往前蹬,风雪天也不曾落下行程,她不吭声,也不抱怨,只认定既然是一家人,就该往一起使劲。 梁晓声的稿子越写越沉,也越写越厚,他花了八年时间写《人世间》,用钢笔一笔一划地写在稿纸上,稿纸码得整整齐齐。 每张纸的边角处都被焦丹标上页码,生怕搞混了顺序,写作期间,他常泡在胡同口听老头聊天,焦丹特意在自行车后座绑上棉垫,带他东奔西走,找故事的根,捡人物的魂。 有一次梁晓声在街头看人耍把式看得出神,焦丹便站在风中等了两个小时,她冻得鼻尖通红,回家只说一句话都没说,她明白,丈夫的世界需要沉浸,而她的角色就是为他挡风、扶笔。 病榻前,焦丹照顾梁晓声无微不至,他住院咳血,焦丹白天医院守着,晚上还要照顾大哥,瘦了八斤,眼里却不见疲态,出院那天,梁晓声回到书房,看见那整整齐齐标好页码的稿纸,眼眶湿了。 1990年,《人世间》开始连载,书出版那天,王府井书店排起长龙,梁晓声在人群后站着,看见一个穿蓝布衫的妇女一口气买了十本,说要寄回老家,他忽然想起焦丹二十年前也是穿着一件蓝布衫,抱着棉被走进自己生活的模样。 他们的家庭后来慢慢变得宽裕,大哥住进了疗养院,弟妹也都成了家,每逢春节,家人团聚,焦丹忙前忙后,依旧是当年的步履不停,只是白发悄悄爬上了鬓角。 梁晓声泡好茶,坐在她身边,看着阳光照在泛黄的书稿上,那些字句里藏着风雪,藏着米粥,也藏着一个女人为一个家默默付出的三十年。 她从不炫耀,也从未计较,世间风雨,人情冷暖,她都悄然扛着,为梁晓声撑起了整个“人世间”。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:七一客户端——《梁晓声:平凡的“人世间”》