1972年,尼克松访华的先遣队竟吃光了宾馆里的一种糖果,临走前,竟连糖纸也要一起打包带走,不料,周总理知道后,连夜传达毛主席的批示:送给他们每人十斤! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1972年年初,一支特殊的美国代表团悄然抵达上海,这是美国总统尼克松即将访华前的先遣小队,负责踏查路线、安排接待、打通沟通细节,是一项政治意味极其浓厚的使命。 先遣队入住的宾馆是当时上海接待外宾的最高规格设施,每一个摆设都体现着东道主的谨慎与周到。 房间里每天更新的小零食,是接待中不起眼却又极讲究的一环,摆放在茶几上的几粒白色糖果,看似普通,却成为此次中美外交中的一个意外主角。 糖果的名字叫“大白兔”,是一种中国本土品牌的奶糖,口感绵软,奶香浓郁,外层裹着一张红蓝白三色的糖纸,印着一只跳跃的小兔子,风格朴素,却颇具中国特色。 原本只是为了增添些人情味,没想到这些糖果成了美国人最喜爱的伴手礼,服务人员注意到一个细节:这些外国客人对糖果格外上心,每天回房后总是先扫光大白兔奶糖。 有时甚至在出门前临时搜罗糖纸,认真叠好放进行李袋,那不是普通的收集,几乎是带着一点珍惜的仪式感。 宾馆经理很快把这一情况反映上去,在当时这种高规格接待中,任何细微之处都可能牵动上层判断,有关部门将消息层层上报,最终传到了国务院领导的案头。 外交工作讲究分寸,但也讲究灵机应变,周总理得知后并未视为小事,他意识到,这或许正是一个能够体现诚意、传递友好情绪的突破点。 在那个尚未恢复正式邦交的敏感时期,一颗奶糖有时比千言万语更能打动人心,于是,周总理立即将情况报告给毛主席,主席听罢微笑颔首,当即指示:“既然他们喜欢,就每人送十斤,” 这不是一句随口的决定,而是一项迅速执行的政治表达,相关人员立刻调度物资,联系上海食品厂。 尽管大白兔在当时已广为人知,但要在短时间内准备如此大批量的包装,仍需动员不少人力,厂里加班加点,从成品筛选到装箱封口,每一个环节都力求体面得体,这不是普通礼物,而是承载着中方善意的象征。 数日后,先遣队在离沪返美前,收到了这份沉甸甸的礼物,每人手里提着一个棕色纸箱,里面是刚刚出厂的大白兔奶糖,香气穿透封口纸,令人食指大动。 美国人有些受宠若惊,这样的厚礼并不在任何正式外交文件中出现,却又如此恰到好处,他们带着糖果上了飞机,把这份甜蜜也带入了华盛顿的外交圈。 回国后,先遣队在做汇报时不止一次提到这段“小插曲”,他们在内部会议中介绍糖果的口感与文化背景,有人还在家庭聚会上拆开糖纸让亲友试吃。 在冷战的铁幕下,一颗糖果提供了另一种层面的认知与接触,这种柔性的文化交往,不带任何压力,却在潜移默化中建立起好感与信任。 在之后的正式访华行程中,尼克松也特意提到了大白兔奶糖,他不仅在接待宴会中品尝了几颗,还询问了它的制作过程与品牌来历。 这种细节的关注并非出于偶然,而是源自一次成功的情感传递,中国人通过奶糖,表达了真诚与善意,美国人通过味觉,感受到文化背后的温度。 此后,大白兔奶糖的名声不胫而走,很快被美国市场引入,并在复活节礼品季成为畅销商品。 糖果的包装几乎没有改动,仍旧是那只中国小白兔,只是从上海街头走进了纽约百货的橱窗,它不再只是一个地方品牌,而成了一段中美关系史上的甜蜜注脚。 外交并非永远是高层之间的博弈,有时候,一颗糖果也能成为推动局势发展的润滑剂,在政治语言之外,是人性的共通,是味觉的感知,是对彼此文化的一次低调而深刻的接纳。 1972年的那一批大白兔奶糖,不仅征服了远道而来的美国人,更用甜香轻巧地撬开了一扇冰封的国门。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:环球网 2018-12-17《知识点!40多年前,尼克松访华时收到的礼物居然是它!》

模拟电路虫

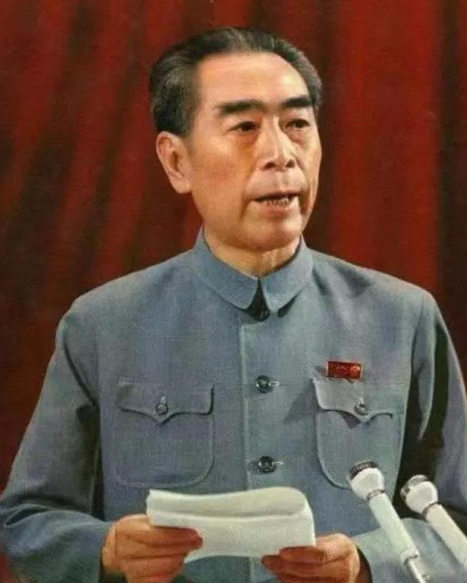

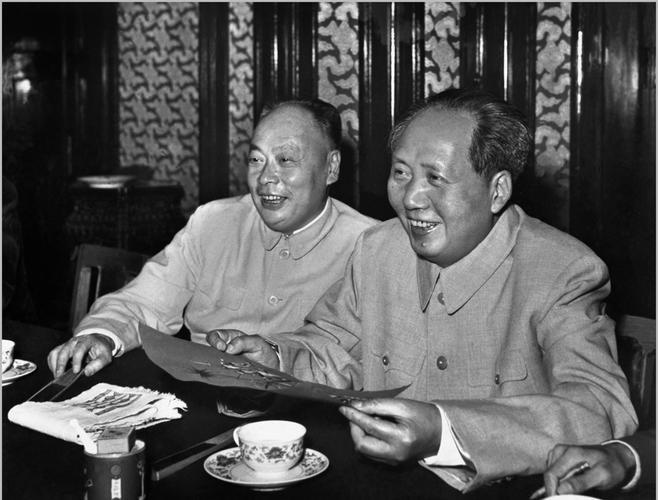

蛀牙神器……太甜又粘牙[哭笑不得]