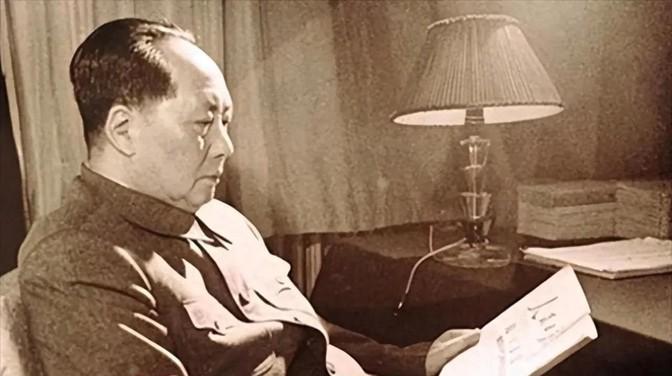

1969年,开国上将陈明仁递交辞呈,打算回长沙休养。消息传到毛主席那里,主席拍案大怒:“岂有此理,要走可以,但他必须答应三个条件! 陈明仁,1903年出生在湖南醴陵,家里条件一般,但他脑子活,考上了黄埔军校第一期。当年蒋介石挺看重他,他在国民党军队里混得风生水起。抗战时,他打过四平保卫战,跟日军硬碰硬,立了不少功。可国民党内部那点事儿,腐败啊、派系斗争啊,让他越来越失望。到了1949年,国共内战大局已定,他在长沙带着部队起义,投了共产党这边。这一步不简单,直接帮新中国站稳了脚跟。 起义后,他没被晾着,共产党给他安排了湖南省军区副司令员的职位。1955年授衔,毛主席亲自拍板,给了他上将军衔。这待遇可不低,毕竟他之前是国民党的人,能到这地步,说明新中国对起义将领真挺宽容的。陈明仁自己也争气,干活儿踏实,湖南剿匪、搞建设,他都出力不少。可惜,多年打仗和工作把他身体拖垮了,晚年病痛缠身,才动了辞职的念头。 1969年,陈明仁66岁,肺病、心脏病折腾得他不行,医生劝他歇歇。他就写了封辞呈,说想辞掉所有职务,回长沙当个普通人,连行政五级待遇都不想要了。这封信送到北京,毛主席一看就火了,说“岂有此理,要走可以,但得答应三个条件”。为啥主席这么大反应?陈明仁不是普通人,他是开国上将,又是从对面过来的,身份敏感。他想“自降身份”,主席觉得不行,这不光是他一个人的事儿,还关系到新中国对外头的形象。 毛主席的三个条件是啥?第一,长沙得给他安排好住处,配警卫、司机、专车,生活上不能亏待。第二,中央的文件和重要会议还得让他参加,别把他彻底晾一边。第三,行政五级待遇不能少,不准他自个儿放弃。这仨条件听着挺硬,但其实透着关心。主席这是怕他晚年过得不好,也怕他退得太彻底,外人瞎猜,影响其他起义将领的心态。 这三个条件,表面上是“硬要求”,其实特别有讲究。先说第一个,安排住处和保障,陈明仁身体差,年纪大,生活上得有人照顾,这是不想让他晚年受苦。再说第二个,保留政治地位,他毕竟是功臣,起义那会儿豁出去了,不能让他觉得自己没用了。最后一个,不准放弃待遇,这不光是钱的事儿,更是对他贡献的认可,也是给其他起义将领一个信号:新中国不亏待投诚的人。 这事儿搁当时的政治环境看,毛主席处理得挺高明。1969年,新中国刚成立20年,内部还不算特别稳,起义将领这帮人得安抚好。陈明仁要是真退成“普通人”,万一有人说他“被冷落”,传出去不好听。主席这三个条件,既保住了陈明仁的面子和生活,又稳住了大局,透着政治智慧和人情味儿。不是硬压着他干活,而是让他安心养老,还得有点存在感。 陈明仁最后接受了条件,搬进了长沙安排的房子。那地方不豪华,但挺舒服,离湘江不远。他虽然不干活了,但中央文件还送过来,军区的人也常来看他。他偶尔参加个会,了解一下国家大事,日子过得踏实。1974年,他病逝,71岁,走的时候还叮嘱家人要听党的话。他的墓在岳麓山,简简单单,但那“开国上将”的称号,够分量。 他为啥没硬扛着辞职到底?可能他也明白,毛主席这是在保他,也是在保新中国对功臣的态度。他从国民党那边过来,见过太多薄情寡义,能碰上这种待遇,心里估计挺暖的。他的选择,多少有点无奈,但更多是理解和认同。 陈明仁这事儿,放到现在看,挺接地气的。毛主席那三个条件,不是高高在上的命令,而是实打实的安排,既考虑个人,也顾着大局。新中国刚起步时,对起义将领这种“特殊群体”,既得用好,也得管好,不能让他们觉得自己没价值,更不能让外人觉得他们被亏待。这平衡不好拿捏,可毛主席干得挺漂亮。 再说陈明仁,他从黄埔到起义,再到晚年这场风波,一辈子都在抉择。辞职这步,他想退,但退不了彻底,说明啥?人在历史里,有时候真由不得自己。他的经历,像一面镜子,照出那时候的忠诚、担当,还有人性的复杂。

此心安处是吾乡

悍将。

无极

四平战是辽沈战役时期,怎么成了抗战。垃圾文

用户15xxx59 回复 05-02 13:17

陈明仁守四平也不是辽沈战役期间,那时东野还叫东北民主联军,解放军前线总指挥是李天佑

kill BJS apeman 回复 05-02 15:57

这些人就是怼他一下[呲牙笑]

伯爵

建国后是军长,后在湛江搞海防,没有冷落啊。

兔子

主席真是给人暖心的伟大!

chen xian sheng

这就是毛主席对国民党将领投降到共产党的怀抱的一视同仁的肯定,伟人拿得起放得下的宏伟的胸怀,天下第一人!

用户10xxx55

怎么用个毛主席“大怒”一词,让人听了很不符实。毛主席对陈明仁的爱护关心有嘉,怎么会是大怒

用户10xxx44 回复 05-02 10:07

小编不编何以叫编?

花无缺

毛主席考虑周全。

用户10xxx80

毛主席就是有大局观,最具战略性眼光无人能敌。

朝阳

还是毛主席伟大呀,太伟大了!

所罗门

三一年九一八后日本已全面占领了东北,当时称东北九省。陈明仁在抗战期间打的四平保卫战。[捂脸哭]问小便?是怎么打的?是与日本人商量好了,让陈明仁把部队带进去,布置好了,日本人在攻吗。笑死人[捂脸哭][捂脸哭]

米卢

陈将军的功劳在于:第一不让湖南长沙第二次成为焦土,第二相信共产党毛主席!👍

用户18xxx32

我们的伟大领袖,英明!高瞻远瞩!

用户16xxx36

小便无聊,标题党。拉黑!

花园角落

怀念毛主席!

天意人生

胡编乱造,语无伦次

用户10xxx42

没学好历史就不要发表文章,不懂装懂可笑

用户10xxx21

写文章要弄懂历史,不要瞎说胡编让众人笑话

用户39xxx87

那时候蒋介石还没死还想着反攻大陆,苏联也虎视眈眈,正是多事之秋危难之时

乐聚香春

小编瞎编