1898年9月,百日维新失败。康有为逃跑,谭嗣同能逃而不逃,被慈禧砍头。行刑前一晚,妻子买通狱卒进入牢房,想给他生个孩子,但谭家还是绝后了,这是为何? 谭嗣同,字复生,湖南浏阳人,生于1865年。他自幼家学渊源,受父亲影响,接受儒学教育。谭嗣同少年丧母,经历多次疾病考验,命悬一线,却奇迹般生还。这些经历塑造了他坚韧不拔的性格。他在成长的过程中,接触到西方思想和科学知识,逐渐形成了改革旧制的决心。 在甲午战争后,谭嗣同深感国家危机,积极投身维新运动。1895年,他参与组织湖南算学社,推广新学。随着1898年康有为和光绪帝发起的百日维新,谭嗣同被召入京城,参与变法运动。然而,维新失败后,他被慈禧太后的权力机构所捕。 在戊戌变法惨遭失败后的那段灰暗日子里,整个京城笼罩在一片恐惧与绝望之中。谭嗣同被秘密关押在一处偏僻冷湿的地牢中,只有稀薄的光线透过高高的窗户投射进来,映出他清瘦而坚定的面容。这间狭小的牢房内,墙壁上满是年代久远的斑驳,铁栅杂乱无章,隐约可以听见外面守卫的交谈声和偶尔的马蹄声,这一切都无法掩盖即将到来的死亡阴影。 谭嗣同身穿一件破旧的囚衣,坐在冰冷的石板上,他的双眼虽然显得有些疲惫,但依旧透露出不屈的光芒。他知道,自己的命运已经无法改变,但他的心中依然保持着一种奇异的平静,这种平静来自于他对自己信念的坚持和对国家未来的忧虑。 就在行刑的前一夜,牢房的小门吱呀一声缓缓开启,一位面容憔悴的女子被狱卒推了进来。这位女子正是谭嗣同的妻子,杨氏。她的眼睛因长时间的哭泣而变得红肿,衣着凌乱,显然经历了极大的努力才来到丈夫的面前。杨氏带来了一些粗糙的食物和一壶温水,她的手在微微颤抖,显然是极度紧张与恐惧的体现。 杨氏放下食物,忍不住哭泣起来,她跪在谭嗣同的面前,带着几分哀求:“明天就是你...你的行刑日了,我们...我们还没有孩子,我...我想为你留下点什么。”杨氏的声音哽咽,情绪几乎崩溃。她的双手紧紧抓住谭嗣同的手,眼泪不断地从眼角滑落。 谭嗣同看着妻子,面无表情地缓缓摇头。他知道妻子的来意和她的痛苦,但他的心已经决定,即使在生命的最后关头,也不愿将一个无辜的生命带入这风雨飘摇的世界。他温和地松开妻子的手,用坚定而沉稳的声音回答:“在这黑暗的时代,生一个孩子意味着让他承受更多无法预见的痛苦。如果谭家真的要断后,也只能是在这乱世中,让我们的爱随风而逝,而不是留给未来的苦难。” 杨氏听后,悲从中来,无力地靠在牢房的墙边。谭嗣同的话虽然残酷,但也是对现实的清醒认知。他慢慢站起身来,走到妻子的面前,轻轻地抱起她。他们紧紧地拥抱着,不再言语,只有两人的呼吸声和偶尔的抽泣声回荡在这狭小的空间里。 最终,随着牢房中的钟声缓缓敲响,预示着凌晨的到来,狱卒沉重的脚步声在走廊中回响,打破了牢房内的宁静。他们到达了门口,嘴角带着一抹无奈的笑意,宣告着不可抗拒的命令:“时间到了,夫人该走了。”杨氏抬头,眼中含着泪花,她紧握着谭嗣同的手,似乎通过这最后的触碰,将所有未尽的情感和不舍传达给他。 她的眼泪未干,转身时那一瞬间的眼神充满了深深的不舍与无奈,却也透露出对丈夫选择的深深敬意。谭嗣同静静地站在牢房中,目送妻子的背影逐渐消失在门外,他的眼中闪烁着坚定与悲壮的光芒。这一刻,他的心中既有对即将到来的终结的平静,也有对妻子深深的牵挂和不舍。 随着杨氏的离开,谭嗣同被狱卒带往刑场的道路上。清晨的空气带着一丝寒意,天边刚刚泛起鱼肚白。京城的街道还未醒来,偶尔可以听到远处马车的轱辘声和狗的吠叫声。走在这条通往刑场的石板路上,谭嗣同的心情异常复杂。他不是不畏惧死亡,而是在思考自己的一生与理想的意义。每走一步,他的心中都在回响着过往的岁月,那些为改革挥洒的热血,那些夜以继日的辩论与策划,以及那些充满希望的梦想。 谭嗣同最终在1898年的某个清晨被处决。他的慷慨就义和壮烈的牺牲,成为了维新运动中一个永恒的记忆。在刑场上,他昂首挺胸,面对着聚集观看的群众,高声宣读了自己的最后宣言。他的声音铿锵有力,响彻云霄,表达了对未来的希望和对民族的不悔选择。当刽子手的刀光一闪,谭嗣同的生命终结了,但他的精神和理想却如同晨曦中的光芒,照亮了后来者的道路。 谭嗣同死后,由于没有留下直系后代,谭家也就此绝后。尽管如此,谭嗣同的精神和他对国家、民族的贡献被后人所铭记。他的名言和行为成为了中国近代史上抵抗封建压迫、追求进步的典范。在中国近现代史上,谭嗣同被视为改革的烈士和民族的英雄。他的生平和牺牲启发了无数志同道合者,为中国的近代化浪潮添砖加瓦。虽然谭家没有血脉传承,但谭嗣同的精神遗产、他对公正和进步的追求,一直在激励着一代又一代的中国人。

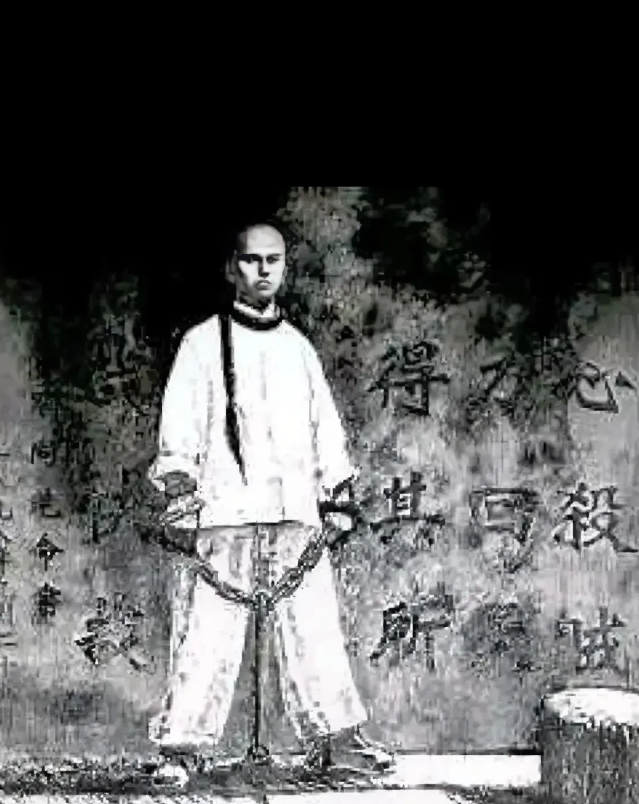

评论列表