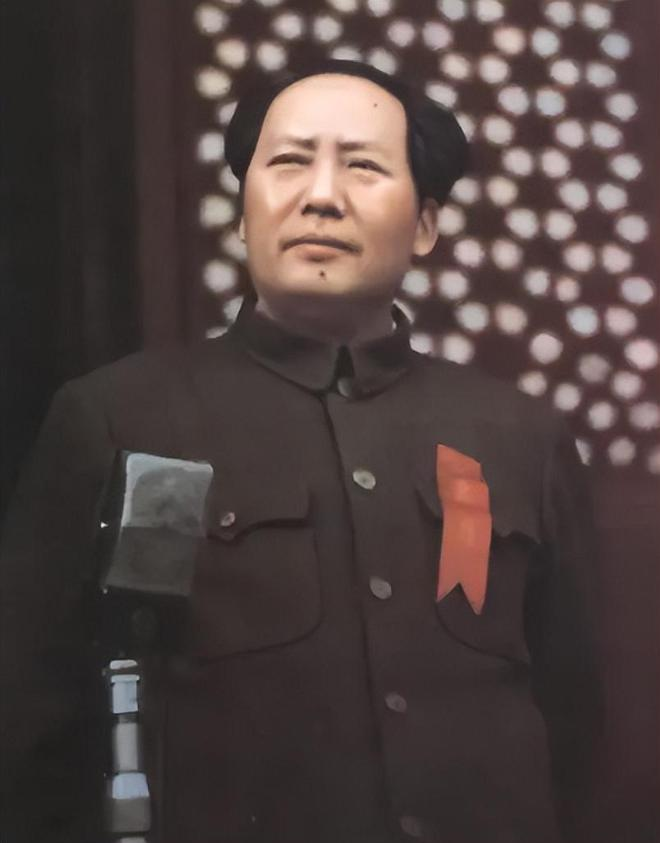

1951年,10万志愿军被围,彭德怀不知所措,毛主席8个字扭转战局 1950年,朝鲜战争爆发,志愿军跨过鸭绿江,以保家卫国的壮志,参与这场战争。李奇微,一个美国西点军校的毕业生,经历过诺曼底登陆的洗礼,师从麦克阿瑟,是一个典型的战场老兵。彭德怀,中国的战略家,经历过抗日战争和长征,以其果敢和坚韧闻名。这两位军事人物的交锋,预示了一场异常激烈的冲突。 1951年春,朝鲜的群山之间,寒风刺骨,战争的硝烟混合着冷空气,铺天盖地。志愿军在初春的攻势中如破竹之势,迫使敌军节节败退。然而,正当彭德怀和他的指挥官们计划下一步行动时,情况突然发生了变化。 敌人的退却过于迅速和有序,这种不寻常的行动激起了彭德怀的警觉。他怀疑这可能是敌人的诱敌深入战术。在这个时刻,彭德怀决定暂停追击,重新评估局势,但信号传递的延迟使得命令未能及时传达到前线。 前线的志愿军部队,在追击的热情中,已深入敌阵数十里。当彭德怀的停止命令终于到达时,十万志愿军已经进入了敌人精心准备的包围圈。夜幕降临,李奇微的部队从四面八方向志愿军施加压力,企图一举歼灭。 在围困中,志愿军的每个团都面临着极其严峻的测试。部队被迫分散,以小股力量抵抗接踵而至的敌军。炮火连绵,子弹如雨下,战壕中,志愿军士兵临危不乱,互相掩护,尽力维持阵线稳固。 此时的彭德怀在指挥所里,面对地图紧锣密鼓地调度着手头的兵力。他明白,只有快速有效的应对,才能扭转这一不利局势。就在此刻,毛泽东的电报到达,那八个字“两面夹击,转守为攻”犹如晴空霹雳,给了他一线生机。 彭德怀立即下达指令,要求两翼的部队迅速调整方向,对敌人进行侧翼攻击,以期打破敌人的包围圈。这一命令的执行,需要精确的时机和兵力的快速调动,每一个细节都可能影响整个战局的走向。 随后的几个小时,战场上空弥漫着硝烟和紧张气氛。志愿军的炮兵部队开始对敌人的重要阵地进行猛烈轰炸,为步兵的突破创造机会。与此同时,后方的增援部队也在夜色中快速推进,准备与被围的部队会合。 夜深人静时分,一场突如其来的夹击战开始了。志愿军利用地形和夜色的掩护,发起了猛烈的反击。被围部队在内侧作战,增援部队则从外围打入,敌人被迫分兵抵抗。 经过一夜的激战,天色微明时,志愿军终于在一个小山丘上与增援部队汇合。敌人的包围圈被突破,这一胜利虽付出了巨大代价,但成功逆转了局势。 李奇微在指挥室内,目睹了志愿军的顽强抵抗和出人意料的反攻。他的战略虽然精心设计,但未能预见到志愿军如此迅速和果断的反应。 战后,彭德怀在总结这次战斗时感慨万千。他知道,这场胜利不仅是军事上的成功,更是对士兵们勇气和坚持的最好证明。而对面的李奇微,虽然战术失误,却也深刻体会到了志愿军不屈的战斗精神。 这一夜的战斗,不仅是对武器和策略的较量,更是意志和勇气的比拼。志愿军的胜利,再次证明了在最艰难的时刻,正确的决策和坚定的执行力能够改变战争的走向。 这场战役不仅是军事上的胜利,也是战略和意志的胜利。尽管彭德怀在战后深感士兵牺牲的沉重,但这一胜利极大地提升了志愿军的士气,并在战争中赢得了重要的地位。至于李奇微,他的职业生涯在这场战役后渐趋平淡,最终回到美国,退休并编写回忆录,赞赏志愿军的坚韧和毛泽东的战略眼光。 彭德怀则在1953年签署了朝鲜战争的停战协议,标志着长达三年的战争终于结束。他的军事生涯充满了起伏,但在朝鲜战争中的表现无疑展示了他作为一名军人的坚定和勇敢。这场战争不仅是力量的对决,更是策略和智慧的较量,毛泽东的八个字,无疑是转折点,展现了领导者在关键时刻的决断力。