1933年夏天,川陕边境一纸战报送到了南京,田颂尧信心满满地上报:红军大将恽代英已被击毙。

这消息把蒋介石气得当场掀桌子,他大骂田颂尧是个饭桶,说这人简直在侮辱他,为什么?因为恽代英两年前就被他亲手处决了。

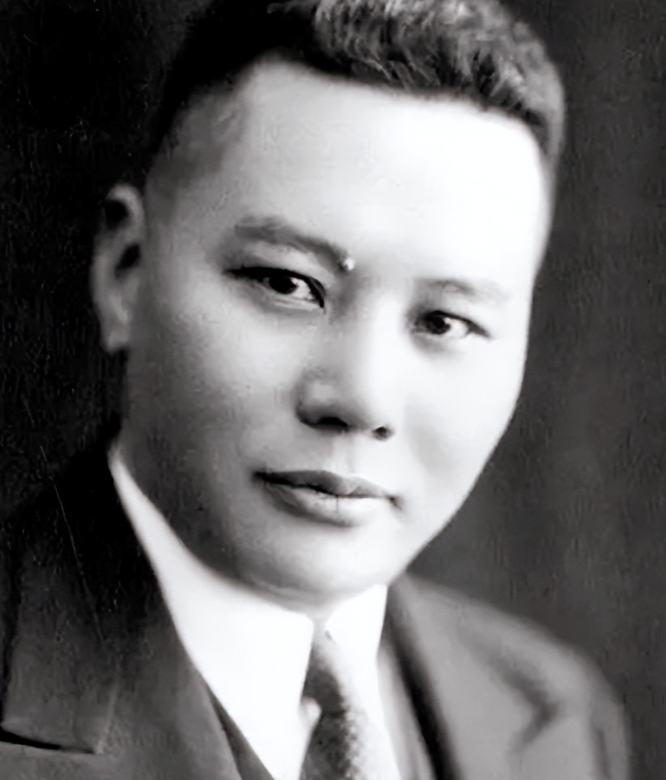

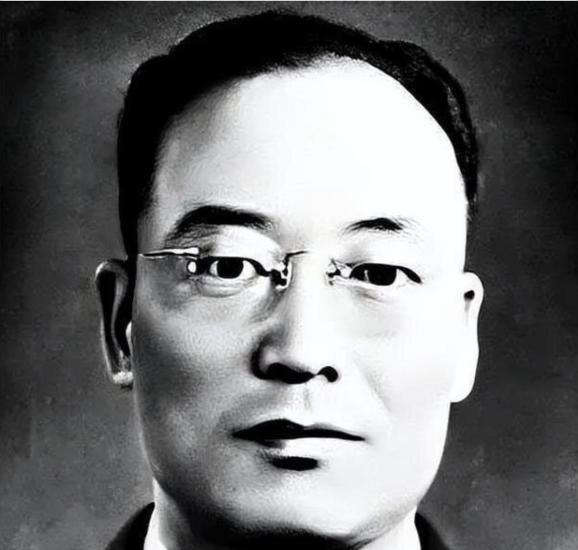

事情要从两年前说起,1931年春,上海,一位戴着眼镜的中年人被秘密逮捕,他叫恽代英,是共产党的骨干成员,早年是五四运动的学生领袖,后来进了黄埔军校当政治教官。

那时黄埔是蒋介石的大本营,恽代英在里头讲马克思主义,带学生喊打倒帝国主义,早就让蒋气得咬牙。

他还在课堂上公开骂蒋介石“反革命”,说这人连袁世凯都不如,蒋心里记恨很久。

恽代英被抓,是因为一个人出卖了他,这个人叫顾顺章,本来是共产党保卫局的头子,一朝叛变,把一大批同志名单交给了国民党。

恽代英就是这批人里的重要目标,蒋介石知道抓到他机会难得,亲自下命令:秘密处理。

1931年4月29日清晨,南京雨花台,恽代英被押往刑场,唱着《国际歌》走上断头台。

现场没有大张旗鼓,只有几名军官和士兵执行命令,后来有人传说他临死前说了一句话:“我死不足惜,只恨未竟其志。”

这事蒋介石心里是记着的,一方面他知道恽代英不是普通人,是北伐时自己在黄埔军校的眼中钉,另方面,他担心共产党拿恽代英做文章,搞宣传、立烈士,激起民心。

他下令封锁消息,党报上不提此人,军队内部也不许谈论。

两年后,战火烧到川陕边境,红军在那一带建立了根据地,规模越来越大,蒋坐不住了。

他调集四川地方军阀的兵力,对红四方面军发起围剿,田颂尧是其中一个。

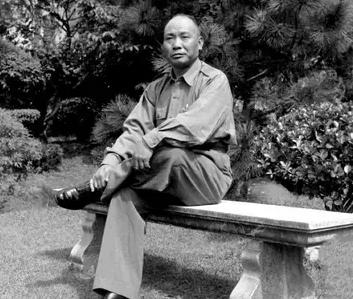

他是四川人,老派军阀,打仗靠的不是战略,而是人海和运气,蒋给他六万人,让他从巴中一路向通江推进。

红军在这一带布了局,主将是徐向前,他们没跟田颂尧硬碰,而是往深山退,让川军以为红军已经溃散。

田颂尧喜出望外,连下几城。等他占领通江县的时候,有人注意到县城里有条街叫“恽代英街”。

这条街是红军入驻时改的名字,是为了纪念这位早年牺牲的烈士。

但田颂尧的人不这么想,他们连夜查了档案,看到“恽代英”三个字,以为是刚在这里被打死的红军指挥官。

田颂尧看了,觉得是个好机会,这名字他听过,是共产党有名的大人物,他手底下的参谋也劝他:这事报上去,肯定立功。

田颂尧没多想,就把这件事写进了战报,他还特别注明:击毙红军高级将领恽代英,对红军士气是重大打击。

战报通过电报送到南京,蒋介石一看,脸色都变了,他不敢相信,立刻找人调档,几小时后,确认无误:恽代英早死了,是他本人下的命令。

蒋介石怒不可遏,他骂田颂尧“扯谎”,“欺君”,说这种人指挥军队是误国,他派人到四川查实这份战报,还叫参谋本部出面调查。

很快就搞清楚:根本没有尸体,没有任何战斗痕迹,也没人见过恽代英在那打过仗,这就是个自欺欺人的谎报。

田颂尧被当场撤职查办,部队由别的川军头子接管,他百口莫辩,只能说是“误会”,说他也不知道那条街是红军纪念死人的。

他下台以后没再起色,两年后,他的部队在红军反击中几乎全军覆没,田本人灰溜溜退居地方,不久就退出军界,跑去搞教育,晚年写书自保。

而红军这边呢?趁着川军内部乱套,发起反击,徐向前指挥红四方面军打了几次漂亮仗,把川军围困在通江、南江一带,歼灭数万人,拿下大片根据地。

那场仗之后,川陕根据地迅速扩大,成了全国第二大苏区。

这事后来被共产党宣传部大做文章,恽代英的事迹被写进教材,红军还在多地设立“恽代英街”、“恽代英小学”。

他成了革命烈士的典范,而蒋介石因为这次误会,不但没打赢仗,还让人看了笑话。

有人说,蒋介石对恽代英的情绪,不只是仇恨,还有一点忌惮,他知道这个人死得太早,如果活着,恐怕是个难对付的对手。

而田颂尧的这份战报,无异于揭了蒋的老底,让人怀疑:是不是你那年杀错了人?是不是红军真有能力救回恽代英?蒋的愤怒,其实背后是恐慌。

这事在历史上不是特别有名,但在国共斗争史里却是一段有意思的插曲。

一场战报,牵出旧恨,暴露了川军的浮夸,也让人看到了红军宣传战的功力。

红军拿田颂尧的战报大肆宣扬,说“敌人连我们死去的同志都怕”,这话传开后,士气大涨。

后来蒋介石多次告诫手下:写战报要查清楚,别为了邀功把死人写成刚打死的。

他不再提恽代英,但这事在军中传了很久,成了笑谈,也成了警示。

参考资料: 张宪文主编:《中华民国史》第九卷,南京大学出版社,2007年版。

鑫龙

唯有牺牲多壮志,敢教日月换青天。致敬先烈!