《用镜头和文字,把公益记录出年轻态》

内容来源:内蒙古广播电视台官方新闻客户端

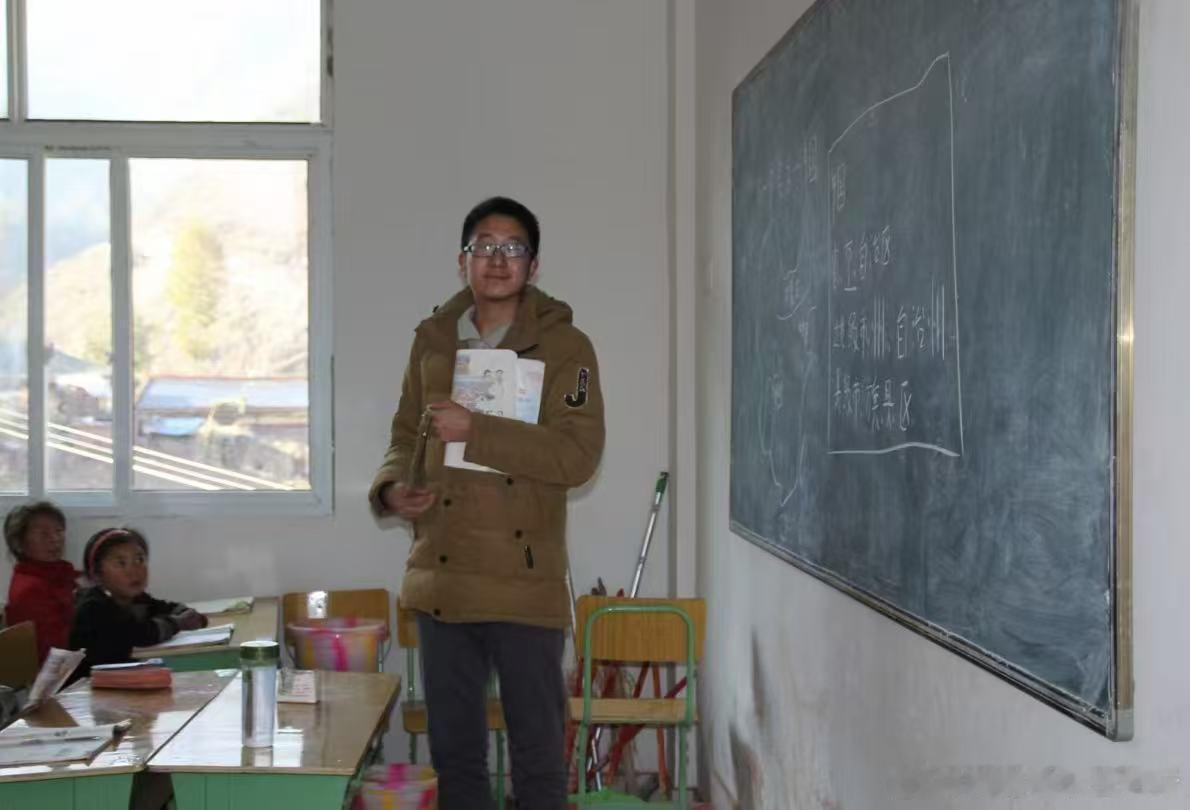

在四川大凉山的云端小学、西藏那曲的牧区帐篷、内蒙古草原的留守儿童家中,总能看到一个背着相机、揣着笔记本的身影,他就是来自内蒙古呼和浩特市的自由撰稿人杨晓龙,也是扎根西部十年的支教老师、行走的公益传播者。从三尺讲台到网络,从徒步穿越羌塘草原到策划“公益旅行+”项目,他用文字记录人间温情,以行动搭建爱心桥梁,成为新时代“互联网+公益”的生动践行者。

2018年,杨晓龙背着行囊踏上西藏那曲安多县的土地,在海拔4800米的牧区小学成为一名“云端教师”。这里冬季漫长,教室没有暖气,孩子们的脸蛋冻得通红,却坚持用冻僵的手写汉字。他白天教体育和汉语,晚上打着手电筒家访。为了留住学生,他发起“暖冬行动”,在微博上发布孩子们穿着单鞋在雪地奔跑的照片,短短三天募集到2000件羽绒服、300双棉靴。更令人动容的是,他带着学生在操场升起五星红旗,用三个月教会孩子们唱国歌:“当稚嫩的歌声穿透雪原,我知道教育的种子已经埋下。”此后五年,他往返于四川大凉山、甘孜康定等地,为偏远学校募集图书5万余册。

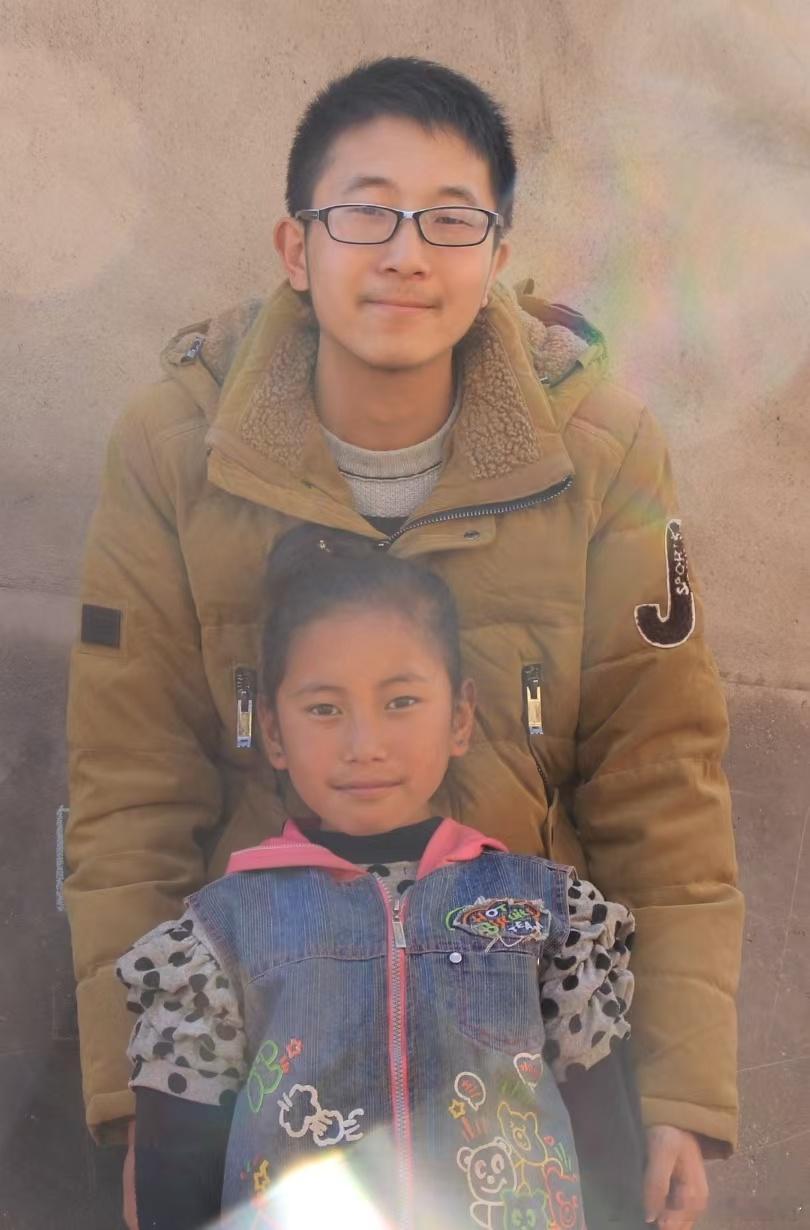

在内蒙古和林格尔县慰问困境儿童时,杨晓龙注意到12岁的蒙古族女孩苏日娜因家庭变故沉默寡言。他发起“草原书信计划”,组织大学生志愿者每周与她通信,三个月后孩子在信中写道:“哥哥姐姐的信像奶茶一样暖,我想考上大学去看看外面的世界。”

这种“陪伴式公益”的影响力超出预期。2023年夏天,曾参与他线上公益读书会的大学生梁金鹏,带着他赠送的《支教日记》报名西部计划志愿者。“晓龙老师的故事让我明白,青春可以有更厚重的底色。”梁金鹏说。

作为家庭教育指导师,杨晓龙还发起“千个家庭共读计划”,通过线上分享亲子教育理念,覆盖全国3000多个家庭。他设计的“公益捐步”活动,将网友行走的步数兑换成偏远地区学校的体育器材,累计捐赠篮球架20套、跳绳5000根。“公益不应是少数人的热血,而要成为普通人的生活方式。”他常说。

从雪域高原到深山峡谷,杨晓龙的足迹串联起中国西部的教育版图;从纸质书信到网络倡导,他的探索重塑着公益传播的时代范式。当城市的爱心通过网络涌向偏远乡村,当更多年轻人接过支教的接力棒,我们看到:真正的公益,不仅是物质的馈赠,更是精神的传递;不仅是一时的热血,更是长久的坚守网络志愿者·晓龙和您聊公益晓龙带你去旅行城市里的烟火气晓龙带你看世界[超话]。

记者:张丽鑫

编辑:查干

审核:常俊青

监制:和岩

声明:奔腾融媒原创稿件