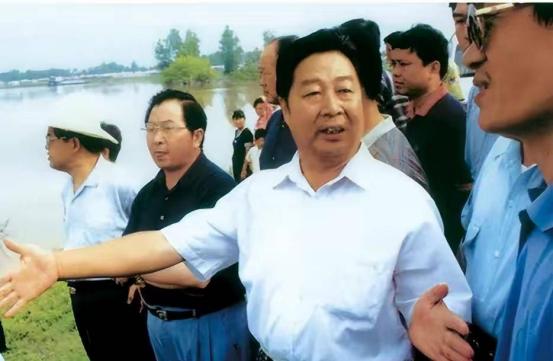

1990年,一个省委副书记的家遭到偷窃,小偷翻遍家里所有角落,最终带着战利品扬长而去,堂堂省委副书记家里遭盗窃,警方接到报案当即展开抓捕,然而当小偷被抓获后,结果却令众人感到意外。 12月的长沙飘着冷雨,省委家属院的路灯在雾中昏黄如豆,26岁的小偷陈建军蹲在3单元门口,听着老式挂钟敲过十二点。 他戴着毛线手套的手熟练地拨开弹簧锁,门缝里漏出的台灯微光映出书架上的《湖南农业考察报告》——这是他今晚第六次作案,目标是传说中"官员家里的彩电和烟酒"。 翻遍三间卧室,陈建军只找到37元零钱和半罐麦乳精,正要离开时,玄关处的旧木抽屉引起他注意:牛皮纸袋用回形针别着,里面整齐码着40张百元大钞,油墨味混着淡淡的霉味。 "狗屎运!"他把钱塞进棉袄内袋,顺手扯走茶几上的两条"芙蓉王"——包装纸已有些褶皱,显然不是新拆的。 凌晨两点,郑培民开完常委会回家,钥匙在锁孔里转了两圈才发现门没锁。 客厅的藤椅歪在墙角,妻子的毛线篮翻倒在地,他首先检查的不是衣柜而是书桌抽屉——那里本应放着明天要交的残联福利款。 当看到抽屉里的牛皮纸袋不翼而飞,这位46岁的省委副书记第一次颤抖着拿起电话:"我要报警,丢了4000元公款。" 陈建军在通宵麻将桌上被抓获时,4000元现金原封不动藏在鞋垫下。 "以为是普通职工家!"他对着审讯笔录直拍大腿,直到民警翻开案宗:"这是郑培民副书记的家。" 小伙子突然想起三天前在残联门口见过的场景——穿旧夹克的男人蹲在地上,帮盲人按摩师系鞋带,原来就是这家主人。 更让警方意外的是那两条"芙蓉王"。 郑培民接到电话时正在批改防汛报告,回忆半天才记起:"是吉首聋哑人协会的老张硬塞的,说政策帮他们解决了就业,我推了三次没推掉。" 他立刻让妻子把家里仅剩的两罐茶叶寄给老张,"不能占群众一针一线"是他写在台历上的家训。 在郑培民的工作日志里,1990年12月的记载格外清晰: "晚10时,残联福利款4000元暂存家中,拟明日拨付凤凰县盲人工厂。" "小偷拿走的麦乳精,是岳母从老家带来的,明日让妻子补上粮票。" 这种近乎严苛的记录习惯,贯穿他30年仕途:去湘西调研时,他坚持用自己的茶杯,生怕用了基层的高档茶具;儿子结婚时,他让亲家从老家带喜糖,"不能花公家一分钱买糖纸"。 1998年抗洪期间,常德百姓记得那个站在决堤现场的清瘦身影:郑培民穿着胶鞋扛沙包,裤腿上的泥浆干了又湿,怀里揣着速效救心丸却不肯退到二线。 当陈建军在电视里看到这一幕,突然想起偷来的《湖南农业考察报告》里,每页都有红笔标注的农户电话号码——原来这位大官真的会亲自接听百姓来电。 郑培民的遭遇在清官史上并不孤单: 焦裕禄的藤椅:河南兰考县委书记的藤椅上,有他病痛时顶出的窟窿,却没有任何公物私用记录; 孔繁森的药箱:西藏阿里地委书记的药箱里,装着给牧民的常用药,却没有为自己留一盒高档补品; 2023年被查处的"亿元司长"家中搜出26斤黄金,与郑培民家"小偷嫌弃太穷"的场景形成刺眼对比。 这些案例印证着一个朴素的真理:真正的清官之"清",不在职位高低,而在对待"身外之物"的态度——当小偷都觉得"无物可偷",才是对廉洁最生动的注脚。 2002年郑培民离世时,湘西百姓自发编织的草鞋摆满灵堂,每双鞋里都塞着一张纸条:"您帮我们修的水渠通水了""我家孩子考上大学了"。 那个曾经的小偷陈建军,出狱后在老家开了间锁具店,逢人便说:"见过大官的家,才知道什么叫两袖清风。" 这场看似意外的盗窃案,最终成为郑培民廉洁奉公的注脚。 真正的廉政教育,藏在官员家徒四壁的真实里,落在小偷惊讶的感叹中,显现在百姓含泪的回忆中。 当郑培民的工作日志成为廉政教材,当他的旧夹克走进博物馆,那些关于4000元公款和两条烟的细节,终将化作一声警钟——提醒所有公职人员:对待身外之物的"铁石心肠",正是对人民群众的"侠骨柔肠"。 正如党史专家所言:"郑培民的家被盗,偷走的是公款,留下的是官德。" 在物欲横流的今天,这种"让小偷失望"的清贫,这种"让百姓铭记"的担当,永远是党员干部最珍贵的政治财富。 当我们为郑培民的事迹感动时,更应明白,清廉不是口号,而是融入血脉的信仰;为民不是空谈,而是日复一日的践行——这,才是一个共产党员最亮丽的精神底色。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源: 新华网,《最美奋斗者——郑培民》