明永乐(宫廷) 铜鎏金释迦牟尼佛

永宣造像是明代宫廷造像的代表之作,虽然时代跨三个皇帝,即成祖时期(年号“永乐”,1403-1424年)、仁宗(年号“洪熙”,1424-1425年)和宣宗(年号“宣德”,1425-1435年),但研究者常将其称为永宣时期,因为目前所见宫廷造像款多以“大明永乐年施”和“大明宣德年施”为主,没有见到过仁宗的年号。这其中有仁宗在位不足一年有关,也可见得明初永乐、宣德两个时期在宫廷藏传佛教造像中所扮演的重要角色。

近十余年来,永宣宫廷造像颇受推崇,以其造像工艺精湛、装饰精致入微,鎏金厚而色彩沉稳的特点,突显皇家风度。随着研究的进展,永宣造像的数量不断增加,这对于我们进一步认识永宣宫廷造像的艺术风格、多元文化的影响有很大的裨益。此像即是其中代表性的作品之一。

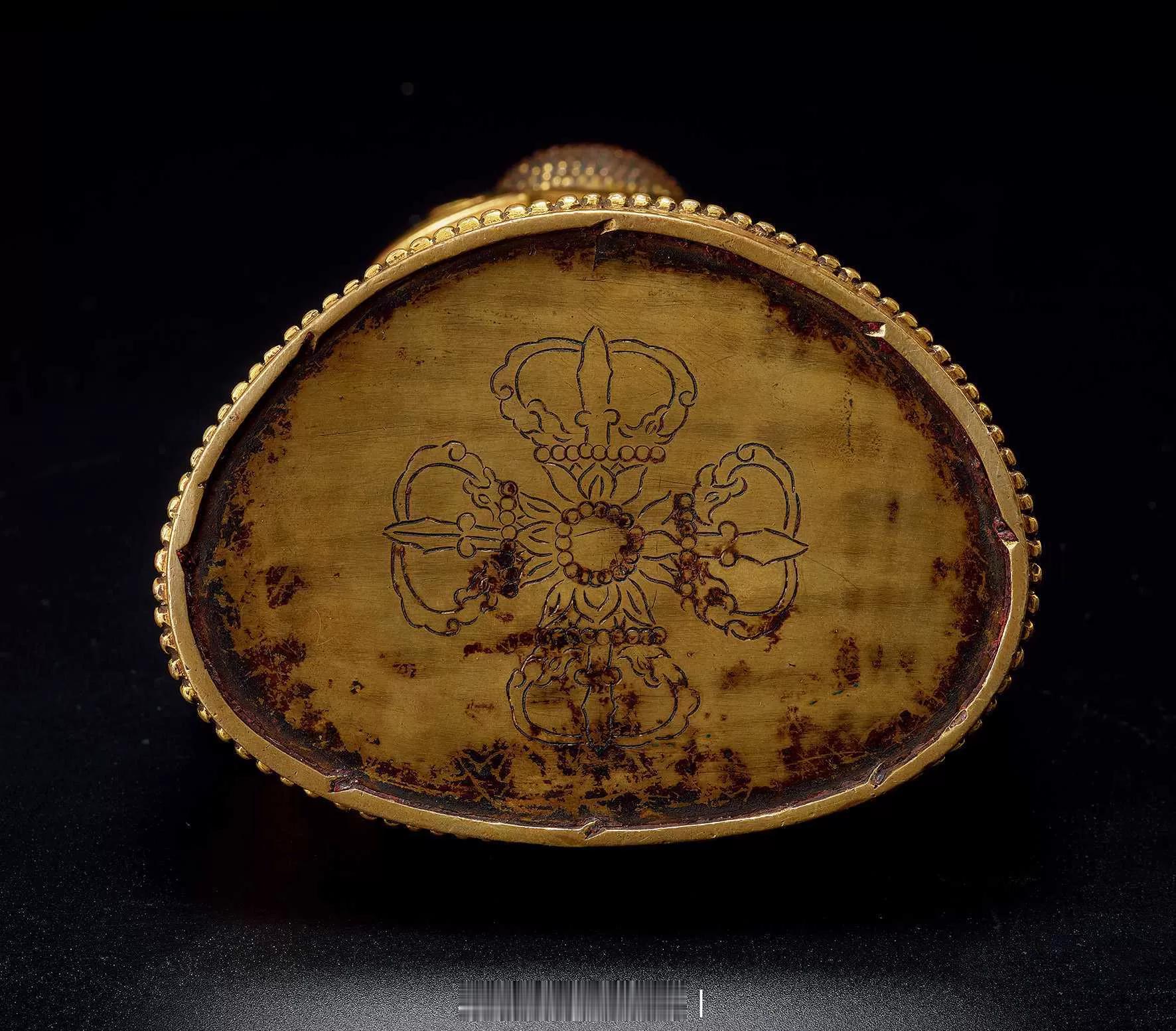

此尊为释迦牟尼佛,通高15厘米。佛螺发涂蓝,脸泥金,是藏传佛教造像的主要特征,泥金剥落殆尽。宽额方脸,鼻梁直挺,眉间有突出的白毫小点,颈部有明显的三道吉祥纹。佛肩宽厚背,后背内弯,脊椎线十分明显,这是印度与喜马拉雅地区造像的人体表现的传统特征。着袒右肩式袈裟,袈裟衣褶与裙边线条自然生动。右手施触地印,左手施禅定印,表现了释迦牟尼佛在菩提迦耶菩提树下成道的形象,主要流行于西藏中部地区。佛全跏趺坐于仰覆莲台上,上下莲瓣排列整齐,莲瓣饱满瘦长,线条富有弹性,瓣尖卷起,是永宣造像的主要特征。台座上前面有从左至右书“大明永乐年施”款,证明了它的宫廷皇家来源。黄铜封底由清晰的八个垛口加固,铜板正中阴线刻十字交杵图案,作为经过加持的证明,表面尚有朱漆的残余,这是一种供养的方式,在尼泊尔非常流行,元朝传入中国,主要见于元代宫廷与西藏的造像中。明代宫廷造像也采用了同样的供养方式,应当也是继承了尼泊尔的传统的结果。造像整体金色完整明亮,造型规整精致,代表了明代宫廷造像的水平。

这件藏品最早是由“Arts of Art"杂志的创始人Tuyet Nguyet(中文名:雪月,1934-2020年)以及Stephen Markbreiter(1921-2014年)伉俪收藏。

此像的独特之处在于它的尺寸堪堪15厘米,这是永乐造像中的小型造像。永宣造像中,多数造像的通高尺寸在23-25厘米之间。但也不尽然,在公私藏品中,较此尺寸小的造像数量亦复不少。以Speelman的藏品为例,通高尺寸在18-21厘米之间的例子并不少见,属于中型造像1。 而此尊的尺寸更小,应属最小型作品。虽然尺寸较小,但精工细作的水平丝毫不减。问题是,这种最小型作品的功能与大小型造像有什么不同吗?

根据现存文物资料来看,这种小像很可能出自莲花曼荼罗中的主尊,如布达拉宫珍宝馆所藏大威德金刚曼荼罗中的主尊,尺寸与此相当(图1-2);但是明宫廷制作的开花曼荼罗以释迦牟尼佛为主尊的情况没有实例可以证明,这种情况在此尊造像上,似乎可能性较小。

另有一条史料给我们思考这个问题提供了一个新的答案。根据明代重要史料《西天佛子源流录》的记载,明代永乐至景泰时期的四朝高僧班丹札释(1377-1452年)曾经用银、铜鎏金、檀香造了多种造像,永乐三年(1405),朱棣诏请他进京。在南京觐见时,颇得朱棣青睐,当时命令“按经依法,教令各工制造坛场诸法仪像、铃杵供器。”2 由此可以看出,永乐时期,宫廷造像得到了外来高僧的指导,而坛场诸法仪像就意味着为立体曼荼罗的成员造小型铜造像,此尊或许就是其中一尊亦未可知。需要澄清的是,不像此前有人所传说的那样,明宫廷有所谓的造佛处,而是“各工”,实际上跟清代宫廷一样,由各个不同的作坊分工合作完成所有的法器制作。如果这点成立,此类小像应当是明代宫廷立体造像中的一尊,而且是按照曼荼罗的结构,与其他眷属一并铸造,只是现存散落,无法复原而已。此类造像值得各位藏家的密切关注。(文by 故宫博物院研究员、藏传佛教文物研究所所长 罗文华)

尺寸:高15cm

来源:中国嘉德2025年春拍《旃檀林—佛教艺术集萃》

![地藏王菩萨摩诃萨[祈祷][祈祷][祈祷]“皈依佛门”是什么意思今天生活感悟九](http://image.uczzd.cn/5623540848675866780.jpg?id=0)