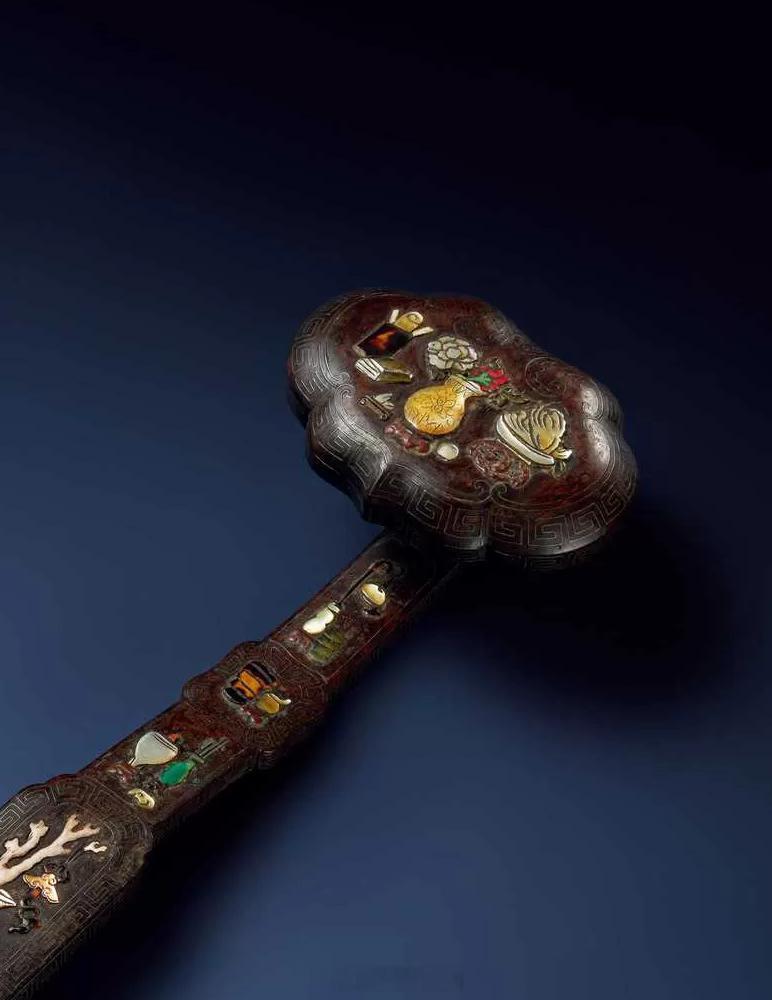

清乾隆 紫檀错银百宝嵌博古图如意

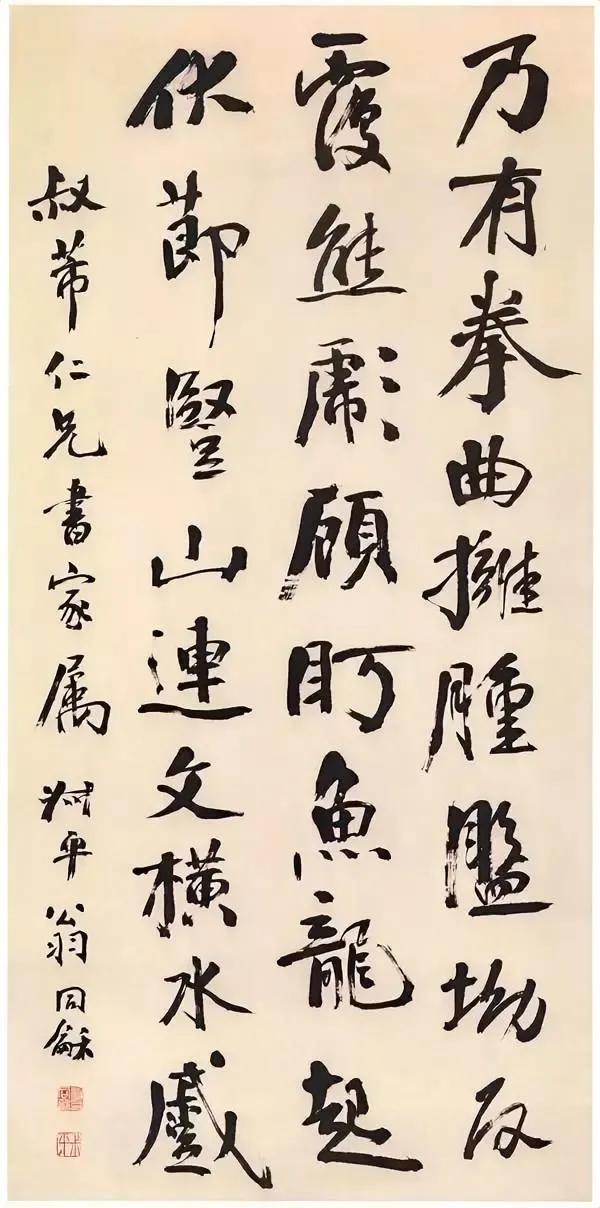

如意,古人以一柄搔杖藉之,僧侣祈吉法器,文人书斋清玩,官宦礼敬之物,儒、道、释三教皆奉为“执友”,帝王将相拜为“握君”,今人对其亦有偏爱,不惜重金藏于爱室,纳于珍列。

清代如意基本摆脱了实用用途,因具有称心如意与平安祥和的美好象征,如意被视为吉祥瑞器,成为朝贺、祝寿、喜庆时不可或缺之物。“处处座之旁,率陈如意常”,这是乾隆皇帝当年所作诗句,所描写的是在宫中随处可见、琳琅满目的如意。漫步紫禁城中,宫殿的角角落落,宝座旁、几案上、床榻边,都会看到一柄柄称作“如意”的精致物件。

清乾隆时期,如意已成为“联上下之情”的媒介,乾隆认为如意寓意吉祥,对臣下进呈的如意,一律照单全收。上行下效,如意进呈之制,迅速社会化,每逢年节、庆日,官场之内仿效宫廷,上下递赠如意,“以迓吉祥”。乾隆皇帝酷爱如意,宫廷造办处为迎合帝心,制作如意力求尽善尽美,其材质之多样,工艺之精巧、装饰之华丽繁复,达到了登峰造极的程度,反映出清代工艺品制造的最高水平。

此柄如意为紫檀木制,其色黑红,深沉凝重,外表打磨光润,清雅灵动。柄身正、反、侧三面局部均嵌银丝满饰如意云纹、勾云纹、连绵不断回纹等,纹饰搭配合理,表面自然平滑,丝线婉转流畅,错工严丝合缝、不差分毫;如意的首尾及柄身中部以螺钿、玉石、绿松石、玛瑙、大漆等各类珍贵材料镶嵌博古纹,各种博古图案搭配精美亮丽,赏心悦目,有博古通今、崇尚儒雅之寓意。柄身背面局部以螺钿镶嵌宝相花纹。整器构图典雅,透出清新雅致的文人气息,构件琢制精细,镶嵌配置合理,体现出较高的镶嵌工艺水平。这种雕刻饰嵌百宝的工艺以其精妙华美着称当世,故高濂在 《遵生八笺》 中曾赞:“其费心思工本,为一代之绝”。

观其细部,其制作工艺细腻、精致,穷尽极巧,侈美奢华,器型规正、标准,且纹饰有明显的宫廷图案设计的类型化特征,当属清宫造办处的呕心之作,陈于书案,颇具堂皇贵气。

翻阅公私典藏,同类如意,北京故宫博物院藏有一例“清中期 紫檀嵌金银丝柄镶白玉雕花果纹三镶如意”,编号:故00221734,与本品相似度极高,二者形制、材质、纹饰构图、风格皆相类,仅局部纹饰、镶嵌略有不同,可资比较。

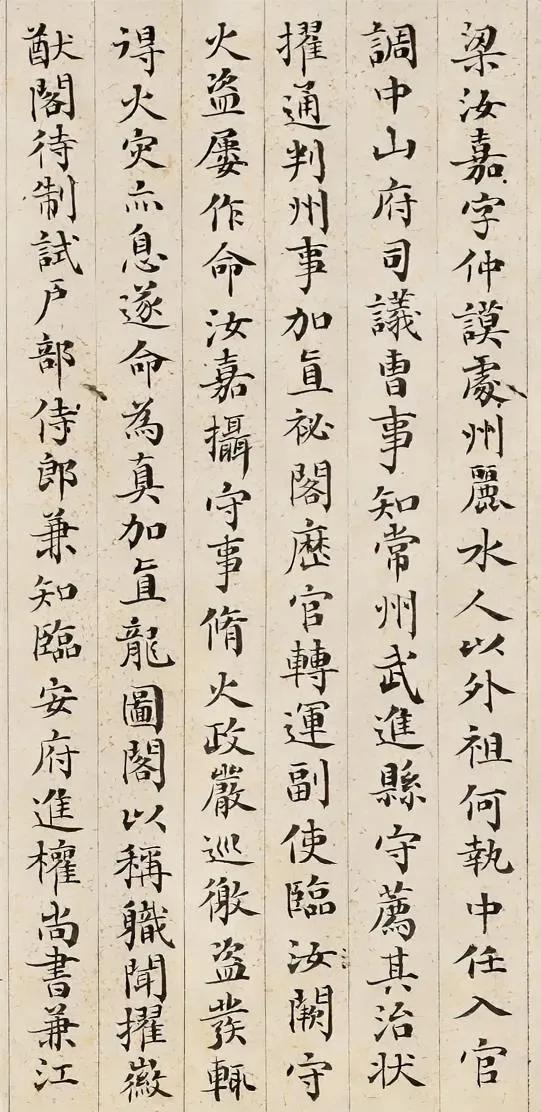

此件如意来源显赫,曾为新加坡东南亚陶瓷学会创始人、古董商Helen Ling旧藏。Helen Ling(1901-1982),出生于美国俄亥俄州,1928年与中国留学生Tien-Gi Ling结婚,婚后移居亚洲,先后在上海和新加坡经营古董店。她学识丰富,品味出众,是新加坡东南亚陶瓷学会创始人之一,曾指导玫茵堂主人裕利(Zuellig)兄弟购买古董,并将他们介绍给仇焱之。Helen Ling去世后,她的部分藏品进入了弗瑞尔美术馆(The Freer Gallery of Art) 等美国著名博物馆。

尺寸:长39.7cm

来源:中国嘉德2025年春拍《湛园·珍藏》