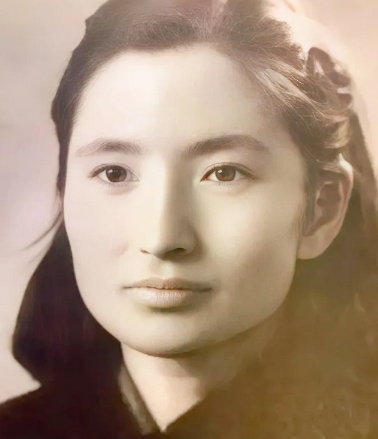

1943年,18岁的邓静华炸掉了日军总部,随后快速出城逃跑,日军紧追不舍,为了躲避日军,邓静华决定过桥,谁知她一上桥,桥却塌了!

1925年江苏无锡城东头,邓家绸缎庄的千金呱呱坠地。

这女娃娃打小就机灵,家里请了教书先生教她读书识字。

谁也没想到,这个含着金汤匙长大的姑娘,十六年后会成为让日本鬼子闻风丧胆的抗日英雄。

1941年夏天,苏州河上漂着油花子,空气里都是火药味。

刚满十六岁的邓静华把绣花鞋换成了布鞋,背着家里人偷偷跑到军统招人的地方。

招兵处墙上贴着"一寸山河一寸血"的标语,她咬破手指头在报名表上按了手印。

这姑娘干起特工活来比男人还利索,头回执行任务就敢往汉奸窝里钻,硬是把伪政府开会的情报摸了个透。

有回在茶馆接头,眼瞅着要露馅,她端起茶碗假装泼水,顺势把密信吞进肚子。这些事传到军统高层耳朵里,都说这丫头是块好材料。

在苏州执行任务那会儿,邓静华认识了军医沈宇瑞。

这小伙子看着文绉绉的,给伤员包扎时手底下可有准头。

有次邓静华胳膊挂了彩,沈宇瑞给她取子弹愣是没打麻药,完事儿还塞给她块麦芽糖。就这么着,两颗年轻的心慢慢贴到了一块。

1943年开春,上头派来个要命的任务——端掉无锡城里的日伪特工总部。

小两口蹲在城隍庙后墙根琢磨了三天三夜,最后定下个"火烧连营"的计策。那天晚上月黑风高,邓静华扮成送夜宵的厨娘混进去,沈宇瑞在外头接应。

炸药包刚点上火,日本人的狼狗就叫唤开了。

轰隆一声响,鬼子老窝上了天。两口子撒腿就往城外跑,后头子弹嗖嗖地追。

跑到护城河桥头,木头桥板突然咔嚓裂开。邓静华扑通掉进河里,急流卷着她往下游冲。

眼瞅着要没命了,沈宇瑞一个猛子扎下去,硬是把人拽上了岸。

可惜老天爷没长眼,这对苦命鸳鸯最后还是落在了日本人手里。

在苏州的牢房里,什么辣椒水、老虎凳都使遍了。有看守后来回忆,邓静华受刑时把嘴唇都咬烂了,愣是没吭过一声。

鬼子见硬的不行又来软的,端来红烧肉白米饭,邓静华抬手就把碗摔了个粉碎。

1943年7月头日,苏州城门楼上多了两颗人头。

老百姓低头走过都抹眼泪,暗地里把这对夫妻的事迹传成了神话。

说来也怪,打那以后,城里参加抗日队伍的年轻人突然多了起来,就跟雨后春笋似的往外冒。

时间来到2023年清明,无锡博物院搞了个抗日特展。

玻璃柜里摆着邓静华当年用过的钢笔,笔帽上还留着弹片刮过的印子。

展馆墙上新挂了幅油画,画的就是小两口刑场赴死的场景。

来看展的年轻人举着手机拍照,有个戴红领巾的小学生盯着展品看了老半天。

苏州革命烈士陵园去年刚立了组新雕塑。

邓静华的雕像齐耳短发迎风飘着,沈宇瑞手里攥着个医药箱。

雕塑底座刻着他们牺牲的日子,旁边摆着好些新鲜的花束。

陵园管理员老张说,每逢抗战纪念日,来献花的人能把台阶站满。

要说最让人唏嘘的,还得数邓家老宅。

前两年政府搞文物普查,在阁楼夹层里翻出本泛黄的日记。

里头记着邓静华离家前夜写的话:"女儿不孝,然国家危难,不敢惜身。"

现在这本日记放在无锡档案馆最里间的恒温柜里,隔着玻璃都能看见纸页上晕开的泪痕。

俗话说"青山处处埋忠骨",邓静华夫妇虽然没能留下全尸,但他们的事迹就像蒲公英的种子,飘到哪儿就在哪儿生根。

去年抖音上有段视频火了,拍的是苏州中学新生入学都要在烈士墙前宣誓。

评论区里有人留言:"十八岁在看动画片,人家的十八岁在改历史课本。"这话说得在理,英雄就该被记住。

信息来源: 无锡博物院官方网站《烽火青春——邓静华烈士文物特展》2023年4月5日更新 苏州新闻网《苏州革命烈士陵园新增抗战主题雕塑》2022年9月3日报道 江苏省档案馆《邓氏家族档案数字化工程成果通报》2021年12月15日发布 抖音平台"苏州发布"官方账号2023年9月3日发布的开学季短视频