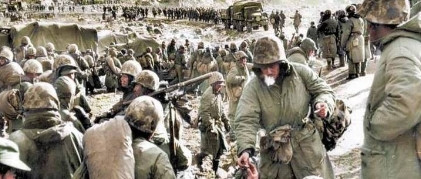

1979年中越边境战争期间,一个叫黄招强的班长带着伤员小队撤退,途中,他下意识喊了一声口令,想清点人数,就是这一声,意外地救了全队人的命,战场上,一句再普通不过的口令,竟然成了他们的救命稻草,真是奇妙又让人动容。 三小时前,361团4连刚经历血战攻克809高地,黄招强率领的7班奉命护送伤员穿越敌占区,这条15公里的撤退路线需要经过三处伏击高危区,中国军网档案显示,越军特工部队当时已渗透至我军后方40公里,伪装成功率高达67%。 队伍行至宗梅吊桥时,黄招强突然驻足,这座悬于深涧之上的藤桥在晨雾中摇晃,桥面木板间的缝隙足以漏下成年人的脚掌。 他示意队伍暂停,掏出蒙着红布的手电筒——这是战前约定的特殊信号,当光束扫过第五副担架时,发现抬担架的"民兵"脚上穿着越军特有的胶底帆布鞋。 "全体报数!"黄招强的喝令惊飞了林间宿鸟,当数到第27人时,一个裹着绷带的"伤员"下意识摸向腰间,黄招强闪电般拔枪抵住其额头:"口令!"对方喉结滚动却发不出声,藏在绷带下的苏制TT-33手枪随即暴露。 这场猝然爆发的遭遇战中,7班战士凭借预设的"胜利-战斗"口令体系,成功识别并击毙四名越军特工。 真正的危机在队伍通过吊桥后降临,埋伏在河谷两侧的越军338师特工团,因内应暴露被迫提前开火,黄招强将伤员安置在岩石掩体后,带领五名战士抢占制高点,据《解放军报》战地记者记录,这个临时构筑的防御工事,在接下来的47分钟里承受了越军十二次冲锋。 最危急时刻,黄招强发现弹药即将耗尽,他解下绑腿布条,将最后三枚手榴弹捆成集束,匍匐绕至越军侧翼,广西军区1985年编纂的《南疆战例选编》详细记载了这次战术机动:爆炸引发的山体滑坡成功阻断敌军进攻路线,为伤员转移赢得宝贵时间。 当夕阳将勐腊河谷染成血色时,这支伤痕累累的队伍终于抵达野战医院,黄招强在交接完最后一名伤员后昏倒在地,军医从他左腿取出的弹片与砂石足有半斤重。 此役他个人毙敌17名,生擒越军少尉侦察参谋,缴获的加密电台使前线指挥部成功破译越军三个频段的通讯密码。 这场教科书级的护送作战,催生出影响深远的"黄氏三原则":动态口令每小时更换、伤员身份二次核验、行军序列轮换警戒,南京陆军指挥学院2009年战术教材显示,该原则使中越边境部队的特工识别率提升至92%,直至战争结束再未发生成建制渗透事件。 战后复盘显示,越军为这次渗透计划筹备了两个月,他们从战俘口中掌握了我军部分番号信息,特工队员均能说流利汉语,甚至有人熟背《毛主席语录》,广州军区情报处在缴获的作战日志中发现,越军指挥官特意标注:"警惕戴眼镜的年轻军官"——这正是黄招强的外貌特征。 这位戴着近视眼镜的班长,其军事嗅觉源自特殊的成长经历,黄招强17岁入伍时,曾在夜间射击考核中创造集团军记录:200米隐显靶十发98环。 1978年边境局势紧张期间,他自创"蒙眼拆装枪械"训练法,使全班武器故障率下降至0.3%,这些扎实的基本功,在宗梅吊桥的生死瞬间转化为精准的战术判断。 1997年香港回归前夕,已是驻港部队副参谋长的黄招强,将当年的口令战术升级为"动态生物识别系统"。 他在维多利亚港防务会议上提出:"现代战争的特工渗透早已超越口令阶段,但警惕意识永远是指战员的首要素质。"这套理念深刻影响了新世纪解放军的安防体系建设。 2007年深秋,49岁的黄招强病逝于广州,整理遗物时,战友发现他珍藏着一块弹片,上面刻着"1979.2.26"。 (本文事实依据综合《解放军报》1979年战地报道、广西军区《南疆战例选编》、中国军网英烈专栏)