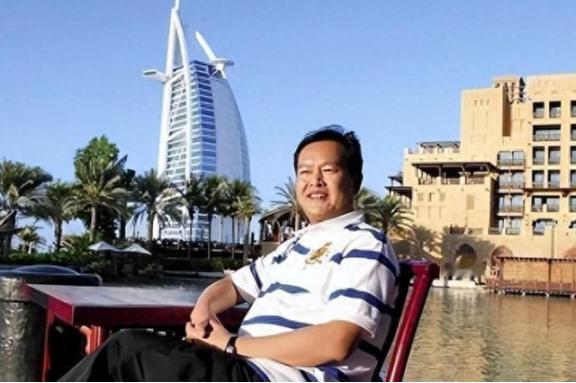

他拒绝化疗,五年后癌细胞消失,究竟做了什么? 凌志军,1953年出生于上海,后来在北京长大。他的父亲凌建华曾是《新华日报》和《解放日报》的副总编辑,家里浓厚的新闻氛围为他日后的职业道路埋下伏笔。然而,他的成长并不顺利。15岁那年,他被迫辍学,去工厂当过电工;16岁被下放到农村当农民;19岁参军入伍。尽管没有接受过完整的正规教育,他靠自学啃下了数学、物理、化学和英语,硬是凭着一股韧劲为自己打开了新天地。 1978年,25岁的凌志军进入新华社当记者,1986年调到《人民日报》,从编辑干到记者,再到1994年成为华东分社华东新闻采编部主任。他的职业生涯稳步上升,30岁时还考入中国社会科学院研究生院,三年后拿下法学硕士学位,填补了教育上的遗憾。他的写作才华同样耀眼,出版了9本书,比如1998年的《交锋》成了畅销书,2000年的《追随智慧》拿下年度最佳纪实文学奖,2005年的《联想风云》入选“最佳风云榜”,2007年的《中国的新革命》也被评为“值得记忆的好书”。2003年,他还被《南风窗》杂志评为年度人物,可谓事业巅峰。 2007年2月,一切都变了。凌志军被确诊为晚期肺癌,癌细胞已经转移到脑部,医生给出的生存期只有三个月。面对这个晴天霹雳,他没有慌乱,而是冷静地开始思考出路。他四处求医,得到的建议无非是化疗、放疗和手术,但这些传统治疗的副作用让他却步。尤其是他父亲当年因化疗受尽折磨——脱发、呕吐、全身剧痛,最终还是没能活下来,这段记忆让他对化疗充满抗拒。 最终,他决定放弃化疗和放疗,选择自然疗法。这个决定并非一时冲动,而是深思熟虑的结果。他和家人搬到深圳郊区一个安静的地方,试图从环境和心理上给自己一个喘息的空间。因为病情恶化,他接受了手术切除了左肺的肿瘤,但拒绝了脑部手术。这部分决定受到他姐姐的建议影响——她是比利时的一名医生,认为脑肿瘤可能与肺癌并非直接相关。术后,他彻底告别药物治疗,全身心投入自然疗法的实践。 凌志军的自然疗法主要围绕三方面展开:饮食调整、坚持锻炼和心理健康。 饮食调整:他每天吃的食物种类超过20种,保证营养全面均衡。谷物、蔬菜、水果、奶制品、鸡蛋都是他的常客,但他特别注重天然食品,坚决不碰加工食品。为了保持身体水分,他每天喝2400毫升水。这种饮食习惯听起来简单,但坚持下来却需要极强的自律。 坚持锻炼:脑肿瘤一度影响了他的行动能力,但他没有放弃运动。每天,他都会去湖边散步,几年下来,步行总里程加起来相当于从北京走到拉萨,足足8000公里。这种锻炼不仅强健了身体,也让他和大自然有了更多联结,精神上得到了滋养。 心理健康:凌志军很懂得调整心态。他经常看喜剧节目,用笑声赶走压力,和儿子分享幽默,家里总是充满轻松的氛围。他相信爱、家庭和友谊是康复的重要支撑,积极的心态成了他对抗疾病的秘密武器。 自然疗法实施后,凌志军的身体逐渐有了起色。一年后复查,脑肿瘤从2.5厘米×2.3厘米缩小到2.2厘米×1.9厘米;三年后,肿瘤面积减半;到了2012年,肿瘤竟然完全消失了。他的皮肤因为常年日光浴变成了健康的古铜色,行动能力也恢复如初,身体机能全面好转。 不过,这个结果并不意味着自然疗法适合所有人。医学界对他的案例有不少争议,有人认为他的成功可能和他患的是非小细胞肺癌有关,加上手术切除了原发灶,给了身体自愈的机会。但对其他晚期癌症患者来说,贸然放弃传统治疗可能风险极高。凌志军的故事是个例,不能简单照搬。 康复后,凌志军没有浪费这段经历。2012年,他把抗癌过程写成《重生手记》出版,书中不仅记录了自己的故事,还犀利地批评了中国癌症治疗体系的弊端,比如过度治疗和缺乏个性化方案。他总结了八条见解,激励了无数人勇敢面对疾病。2018年,他又出版了《追光之旅》,收录了全球旅行的摄影作品,用镜头记录了从病魔到重生的心路历程。 如今,凌志军过上了低调的生活,远离聚光灯,专注于家庭和兴趣。他经常带着相机旅行,享受大自然的宁静,追求简单而充实的生活。他的故事在社会上掀起热议,改变了很多人对癌症的看法,有人称他为“抗癌成功第一人”。不过,他自己很清醒,多次强调自己的方法因人而异,患者得根据自身情况选择合适的路。