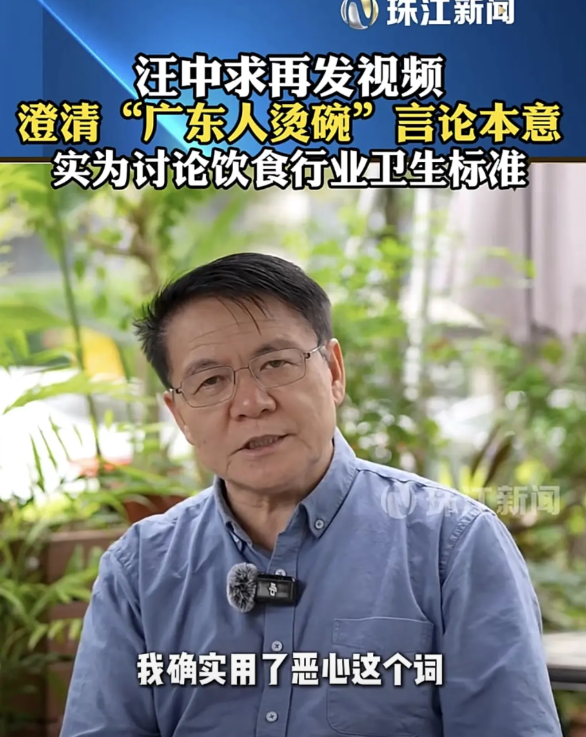

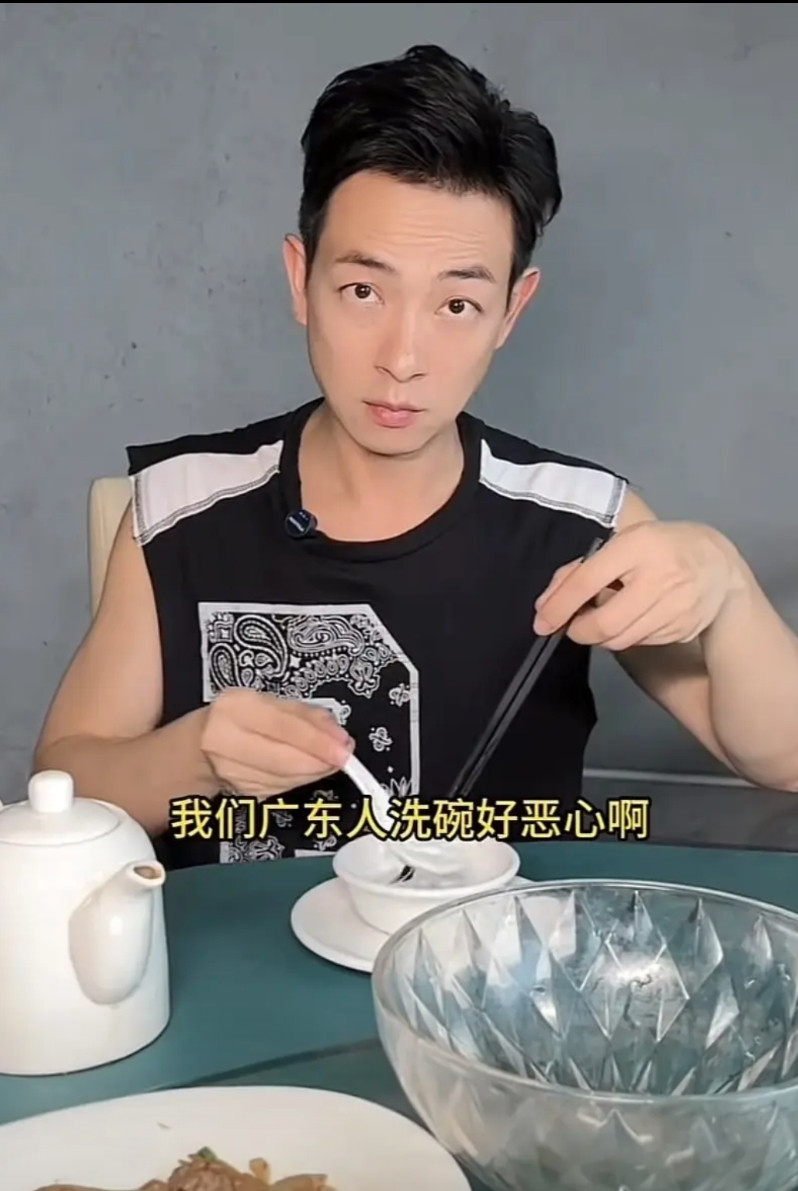

教授一句“恶心”,揭开广东烫碗背后复杂“门道” 在信息传播飞快的当下,一件平常小事,经网络助推,就能掀起大风波。最近,自称“11年茅台集团特聘顾问”的汪教授,在抖音就制造了一场舆论风暴,而导火索竟是广东人熟悉的餐前烫碗习惯。 汪教授直言:“我特反感广东人用开水泡碗筷,每次吃饭前都把消过毒的碗筷再用开水泡,还专门拿个器皿倒塑料纸和泡碗水,那场景太糟糕,让人恶心。”这番直白又满是嫌弃的话,瞬间点燃网友讨论热情,相关话题迅速登上各大社交平台热搜,成全民热议焦点。 对广东人来说,餐前烫碗是深入骨髓的生活习惯,是日常不可或缺的部分。不管高档酒楼还是街边小店,只要有广东人吃饭,就能看到热气腾腾的烫碗场景。食客们熟练拿起热水壶,把开水倒进碗里,仔细冲洗碗筷,动作流畅自然。在他们心里,这简单动作不仅是对卫生的追求,更是文化传承和生活仪式感。 从卫生方面看,烫碗习惯的形成有现实原因。过去,餐饮卫生监管不完善,部分餐馆餐具清洗消毒漏洞多,卫生状况差。化学清洁剂残留、塑料包装灰尘、上一位食客污渍等潜在风险,让广东人格外重视餐具清洁。即便现在餐饮卫生改善了,人们对食品安全仍有担忧,烫碗就成了广东人的自我保护办法。虽说几秒热水冲洗达不到专业杀菌消毒效果,但能冲走灰尘、减少细菌、去除洗洁精残留,给人心理安慰,让人吃得更安心。 从文化层面讲,烫碗习惯和广东深厚的茶文化紧密相连。广东人爱茶,茶文化根基深。喝茶前洗茶具、洗茶叶是必要环节,这有仪式感的行为,不仅为清洁茶具,更是对茶的敬重和对生活品质的追求。久而久之,这种仪式感从茶桌延伸到餐桌,就变成了现在的烫碗习惯。如今,烫碗不只是清洁行为,更是广东地域文化独特符号,承载着广东人的生活态度和价值观。家庭聚餐、朋友聚会或商务宴请时,代客烫碗是表达尊重和热情的社交礼仪,体现广东人“食在广州,礼在细节”的待客之道。 可汪教授的言论,把广东人习以为常的习惯说得一文不值。观点一出,立刻遭广大网友强烈反驳。支持烫碗的广东网友站出来捍卫习惯,从卫生和文化两方面有力回击。有人指出汪教授不了解烫碗背后深层原因,凭主观感受就评判,太片面;还有人认为各地有独特风俗习惯,应相互尊重包容,不该诋毁。 不过,反对烫碗的声音也有道理。部分网友从科学角度说,几秒过热水根本达不到杀菌效果,若餐具本身不干净,烫了也没用,还可能因操作不当二次污染,是“形式主义”和“心理安慰”。南京市场监管部门联合江苏某实验室做实验,结果显示,水温80℃、时间30秒时,菌落总数减少约50%;央视一套“生活圈”节目测试,100℃开水烫5秒钟餐盘,菌落总数比淋洗前下降不到30%。从这些科学实验数据看,普通烫碗方式确实难达有效杀菌标准。 但要知道,烫碗习惯不只为杀菌消毒,还有清洁作用,能洗去浮尘、油污,去除部分洗涤剂残留。更关键的是,它是广东地域文化认同的重要载体,是广东人情感和记忆的寄托。在多元社会,不同地区文化和生活习惯差异大,我们应以开放包容心态理解接纳,不能用自己标准衡量评判他人。 这场教授炮轰广东烫碗习惯引发的争论,看似是饮食习惯讨论,实则反映出地域文化认知、公共话语边界、社会包容度等深层问题。作为公众人物,汪教授发表观点应更谨慎理性,考虑言论影响。对广大网友来说,参与讨论要保持理性客观,避免情绪化表达攻击,通过理性探讨交流,促进社会进步发展。 在全球化时代,文化交流碰撞频繁。我们应尊重每种地域文化独特性,积极促进文化交流互鉴,让不同文化在相互尊重包容氛围中共同发展。就像广东烫碗习惯,虽只是生活小细节,却蕴含丰富文化内涵,值得我们了解尊重。让我们摒弃偏见歧视,以更包容心态拥抱多元世界,营造和谐美好社会环境。