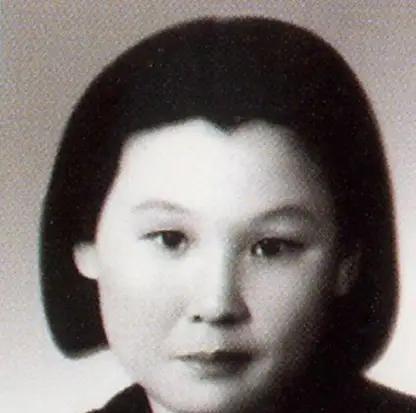

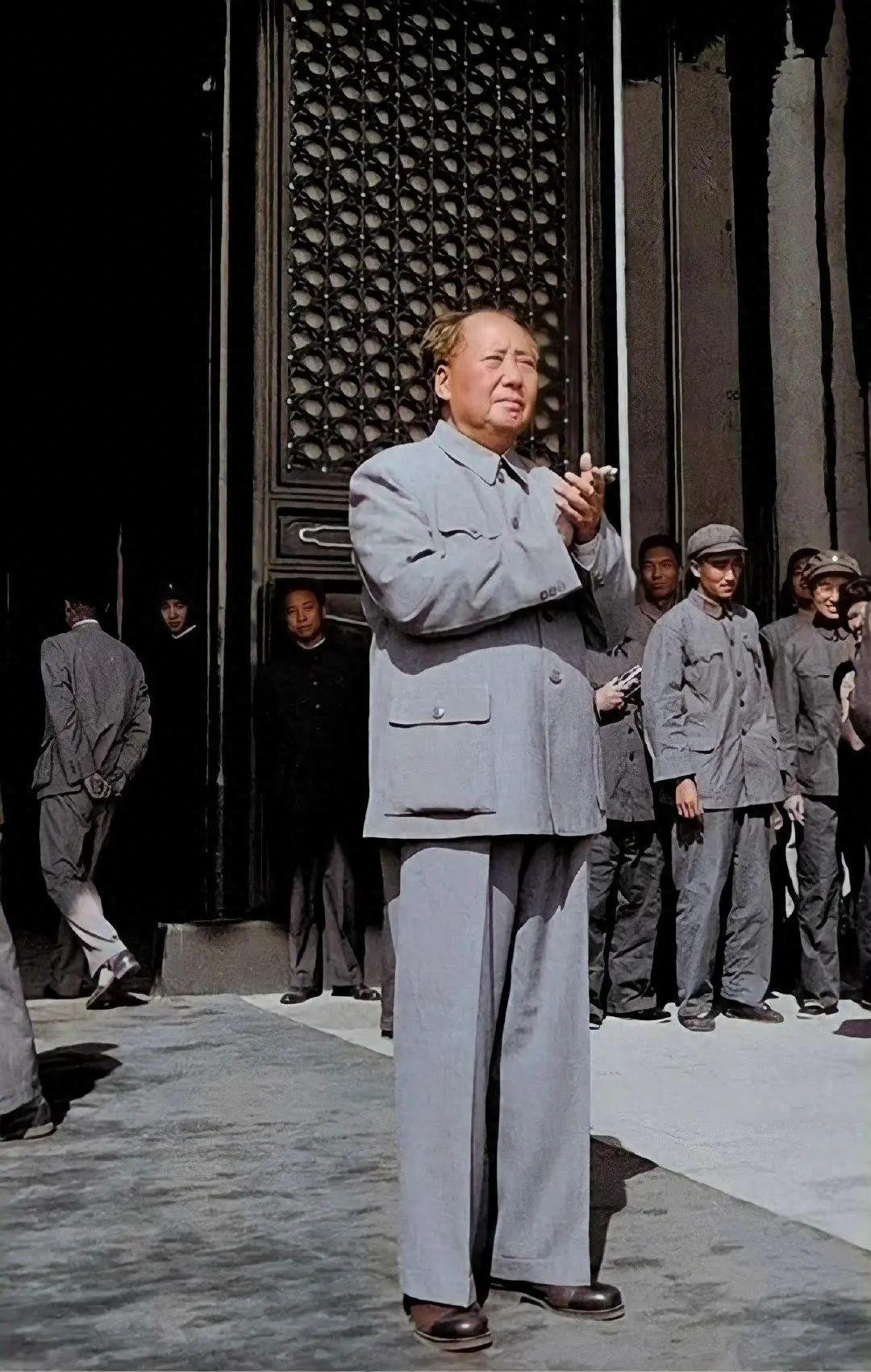

1961年,杨尚昆的二儿子杨绍明,小时候很淘气,一直是中南海里的“孩子王”,就连毛主席也非常器重他,甚至还直言:“这个杨小二将来可以当中央委员,候补期18年。” 1961年的中南海,春寒料峭,但孩子们的欢笑声却让这座庄严的院落多了几分生气,杨尚昆的二儿子杨绍明,那时不过是个十几岁的少年,却早已是中南海里出了名的“孩子王”。 他机灵聪慧,活泼好动,总爱带着一群小伙伴在院子里疯跑,捉迷藏、打雪仗,样样精通,就连毛主席,也对他格外器重,甚至半开玩笑地说:“这个杨小二将来可以当中央委员,候补期18年,”这话一出口,中南海里的大人们都乐了,小孩子们更是把杨绍明当成了“偶像”。 杨绍明自小成长于中南海,其父杨尚昆任中共中央办公厅主任,母亲李伯钊是延安时期的老文艺工作者,如此家庭环境,让他自幼能接触众多高层领导与革命前辈。 但杨绍明并没有因此养成骄纵的性格,反而因为淘气、机灵,成了中南海里孩子们的“头儿”,他总爱带着小伙伴们去探索中南海的各个角落,从春藕斋的小舞会到西楼会议室的电影放映,哪里有热闹,哪里就有杨绍明的身影。 毛主席对杨绍明的喜爱,不仅仅是因为他淘气可爱,在毛主席看来,杨绍明身上有着一种难得的纯真和热情,他不像其他孩子那样拘谨,见到毛主席总是大大方方地打招呼,甚至还会爬到窗台上“窥视”中央政治局的会议。 毛主席见了,非但不生气,反而笑着招手让他下来,还摸着他的头说:“行啊杨小二,我封你为政治局委员二十年后执行,”这话虽然是玩笑,但也能看出毛主席对杨绍明的喜爱和期待。 不过,杨绍明的人生并非一帆风顺,他小时候偏科,数学成绩不好,中考没考上高中,这让他一度陷入了自卑和沮丧,但毛主席的一番话,却让他重新振作起来。 毛主席对他说:“没有关系嘛,你不要老是有干部子弟的优越感,没考上去接触工农群众也很好,干部子弟要和群众交朋友,”这话让杨绍明深受触动,他开始发奋学习,最终以平均分85分的好成绩考上了北京大学历史系。 杨绍明考上北大后,仍未忘却摄影爱好,他自幼随父学习照相,后来前往新华社中南海摄影组,向老记者们虚心请教并进行实际操作。 他的镜头下,留下了许多开国元勋们的生动瞬间,毛主席站在舷梯上挥帽告别,周恩来和工作人员合影留念,朱德在雪天与夫人浪漫合影……这些照片,不但铭刻着历史的印记,更彰显出杨绍明对摄影艺术独特的理解与执着的追求。 但杨绍明的人生转折点,还是1966年的“文革”,那场运动让他的学业被迫中断,他被送去河北张家口种水稻,后来又转到农村当教师,那几年,他过得很苦,但相机一直在身边。 1979年后,杨绍明的人生迎来了新的转机,他被调回北京,进入新华社摄影部,成为一名正式的摄影记者,此后,他的镜头常常对准国家重要人物,其中最频繁、最深入的对象,就是邓小平。 1987年,杨绍明调任中央文献研究室,专门承担记录邓公影像资料的重任,从此他陪伴邓公的行程、接见和日常,俨然成为这位时代伟人的"形影不离者",他所拍摄的《退下来以后的邓小平》照片,荣膺第三十一届“荷赛奖”新闻人物类铜奖,这标志着中国内地摄影师于该国际赛事首次折桂。 杨绍明的一生,可以说是与国家命运暗线相连的摄影史,他拍过无数政治人物,却从不自居“御用摄影师”,他拍过许多大场面,也从不迷恋“光鲜叙事”,他最自豪的,还是那些无声影像中潜藏的人情、温度与时代的体温。 他的镜头里没有宏大的旁白,没有煽情的配乐,有的只是人本身,他捕捉的是领袖皱起的眉头,是工人双手的老茧,是孩子眼里的惊奇,是时代转弯时不经意的片刻静谧。 说实话,杨绍明这个人挺有意思的,他不像其他“红二代”那样,要么从政,要么经商,而是选择了摄影这条路,在那个年代,摄影还不是什么热门职业,尤其是拍政治人物,更是需要极大的勇气和智慧,但杨绍明却做到了,他不仅拍出了许多经典作品,还成了中国摄影界的领军人物。 而且,杨绍明跟毛主席的关系也挺有意思的,毛主席那么器重他,还开玩笑说让他当中央委员,虽然这话是玩笑,但也能看出毛主席对他的喜爱和期待,杨绍明也没辜负这份期待,他用自己的方式,为国家、为历史做出了贡献。 我觉得,这种“能而不为”的节制感,正是他个人选择的尊严所在,他不是不可以走仕途,而是主动不走;他不是不能成为资本运作中的一员,而是主动退出,这种选择,让他的人生更加纯粹,也更加有意义。