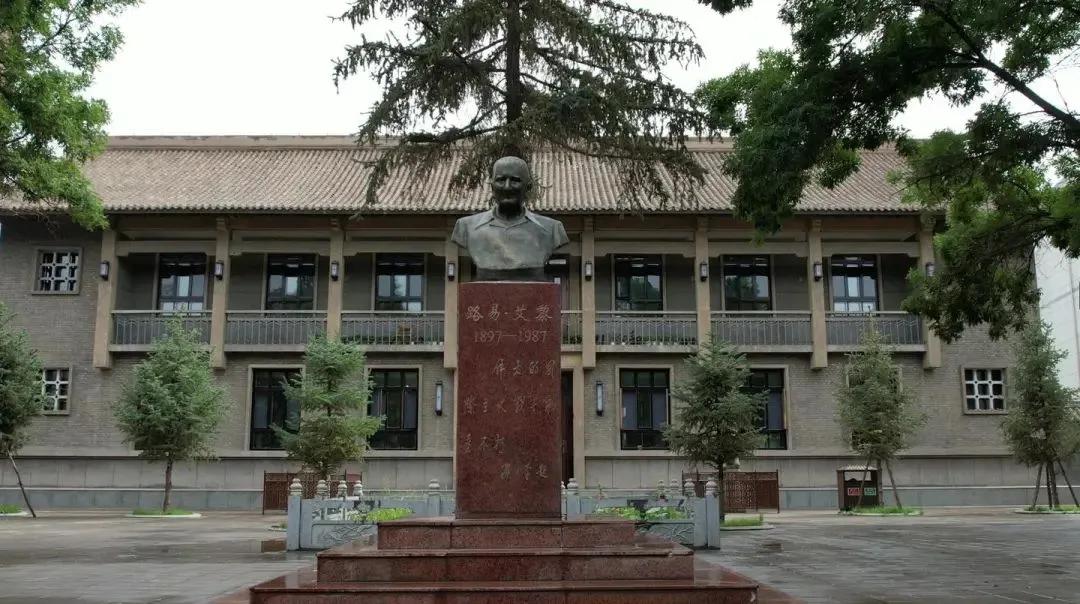

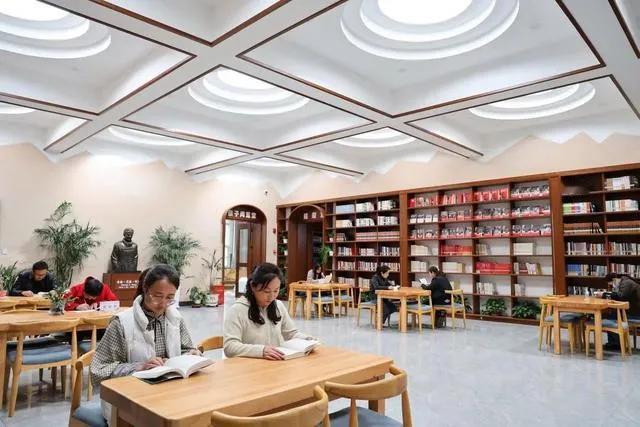

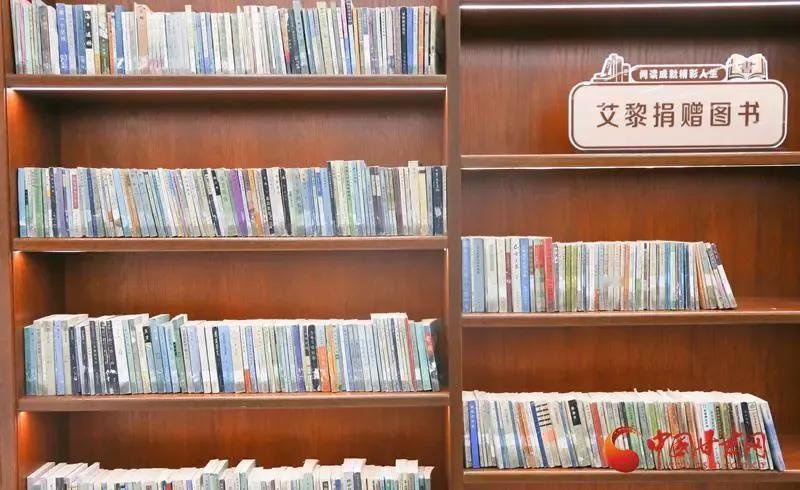

“路易 · 艾黎中国情”山丹采访之五: 新西兰友人路易 · 艾黎的毕生中国情 大西北网讯:记者王志俭(穿石)文图 毛泽东主席曾说,一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事、、、。新西兰国际友人路易艾黎将毕生精力都献给了中国人民,他就是这样一个几十年如一日的人。” 参加由中共张掖市委网信办主办,中国甘肃网、山丹县委宣传部承办的“路易 · 艾黎中国情”网上主题宣传活动回兰已几天,但我的思绪依然沉静在路易艾黎在山丹创业的10年艰苦岁月中,采访中看到的一幕幕难忘画面仍不时在眼前浮现、、、、 创办培黎工艺学校 路易 · 艾黎对山丹的最大贡献无疑是创办培黎工艺学校,当年为山丹乃至西北培养了大量技术人才,至今培黎职业学院在培养技术人才方面依然发挥着重要作用。 1939年,路易 · 艾黎在陕西凤县双石铺创办培黎工艺学校,以半工半读模式培养贫困子弟。1943年,因时局动荡,他与英国科学家李约瑟的一次河西考察之旅,发现了山丹这座战时办学的理想大后方县城。于是1944年12月,路易 · 艾黎与乔治 · 何克带领60余名学生,用马拉大车运载设备,历经1000多公里跋涉,将学校迁至山丹,更名为山丹培黎工艺学校。 在物资匮乏的年代,学校践行“缺什么就办什么专业”的务实理念,先后成立了毛纺组纺线织布做校服。在四坝滩办农场解决粮食问题。之后纺纱、制革、造肥皂等生产小组应运而生,最终发展到近600名师生、20多个生产小组规模。正是在此过程中,“手脑并用、创造分析”的教育理念破土而出,既教会学生用双手创造生存所需,更培育其以智慧解决问题的能力。 1984年,路易 · 艾黎提议重建山丹培黎学校,1987年新校正式开学;2020年,培黎职业学院经教育部备案成立,实现大中专一体办学,让“手脑并用”校训穿越时空,成为山丹人至今坚持的办学理念。 捐赠图书成就山丹图书馆 6月26日上午9时许,一辆大巴车载着路易、艾黎中国情采访团记者一行,停靠在山丹图书馆门前。如今,山丹县博物馆还有另外一个名字——路易·艾黎捐赠文物陈列馆。 撑着雨伞走入图书馆大院,里面静悄悄的只有小雨发出的滴答声音。青石板路上湿漉漉的,但走在上面并不觉得滑。这是一个四方形大院,房舍不太高都是几层建筑朴实无华,象一位饱经风霜的老人在默默讲述历史的变迁。 走入图书馆陈列室,一股书香味扑面而来。讲解员深情解说到,怀着对中国人民的深情厚谊,路易·艾黎将毕生收藏的近4000件文物无偿的捐赠给了第二故乡山丹。他收藏捐赠的历史文物种类繁多、品位较高,其中不乏稀世珍品,乃至国宝级的文物,这些珍贵文物足以填满一座县级博物馆。 讲解员介绍,20世纪四五十年代,路易·艾黎在山丹工作生活近十年。1984年至1987年间,他48次向山丹培黎图书馆捐赠图书,累计达2469册。1984年,在甘肃省政府专款支持下,山丹培黎图书馆建成开馆,成为河西走廊最早的县级标准化图书馆。当年87岁高龄的路易·艾黎不辞辛劳,专程赶来参加剪彩庆典。这些凝聚着他心血的图书,不仅充实了图书馆馆藏,更为当地民众送上了宝贵知识营养,更满含了他对“第二故乡”山丹的深情厚谊与殷切关怀。 如今图书馆现拥有纸质图书15.2万册,电子图书3万余册,电子期刊970种,电子报刊157种,涵盖文学、艺术、科技、历史等多领域。特色馆藏包括路易·艾黎捐赠图书2469册、古籍1600册及地方文献250余册,为研究地方文化与历史提供了珍贵资料。而今,朴实无华的山丹图书馆已成为县城的文化亮点,艾黎藏书楼也成为人们汲取文化知识的场所。 路易艾黎遗嘱骨灰留在山丹 路易、艾黎热爱中国,把山丹视为他的第二故乡,前后在山丹度过了10年难忘岁月。路易·艾黎先生在自传中曾写到,“我一生中最满意的一段时期,无疑是在甘肃山丹同农村青年在一起的那些日子。”他晚年在北京居住,但依然关心着曾经奋斗过的山丹大地。 1984年,甘肃省政府拨出专款,在山丹建成河西走廊最早的县级标准化图书馆。当年87岁高龄的路易·艾黎不辞辛劳,专程赶来参加剪彩庆典。这些凝聚着他心血的图书,不仅充实了图书馆馆藏,更为当地民众送上了宝贵知识营养,更满含着他对“第二故乡”山丹的深情厚谊与殷切关怀。 路易·艾黎,这位新西兰著名社会活动家和伟大的国际主义战士,于1987年12月27日在北京逝世,享年90岁。根据他生前遗嘱,他的骨灰部分葬在何克陵园,另一部分则撒在了山丹县四坝滩。