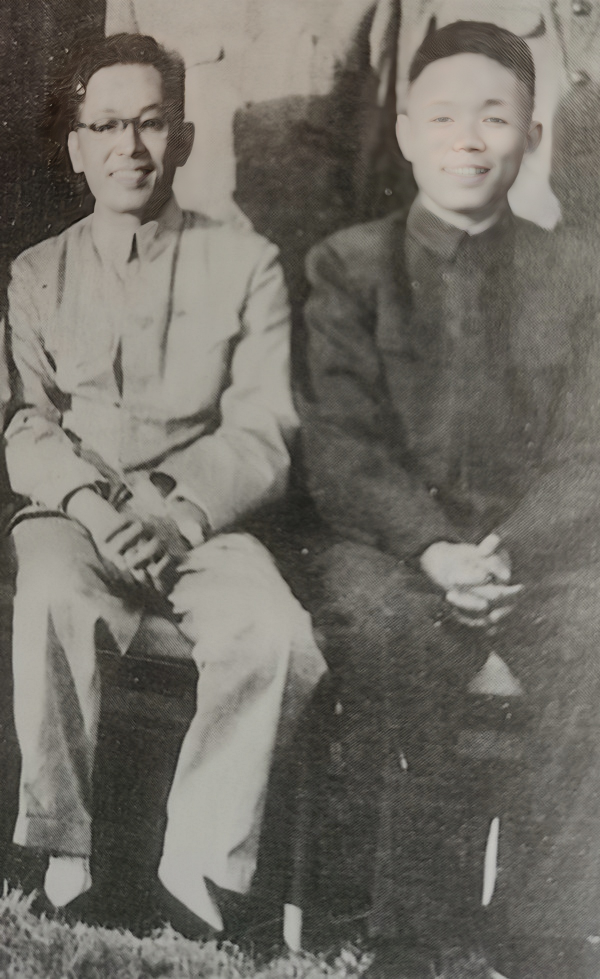

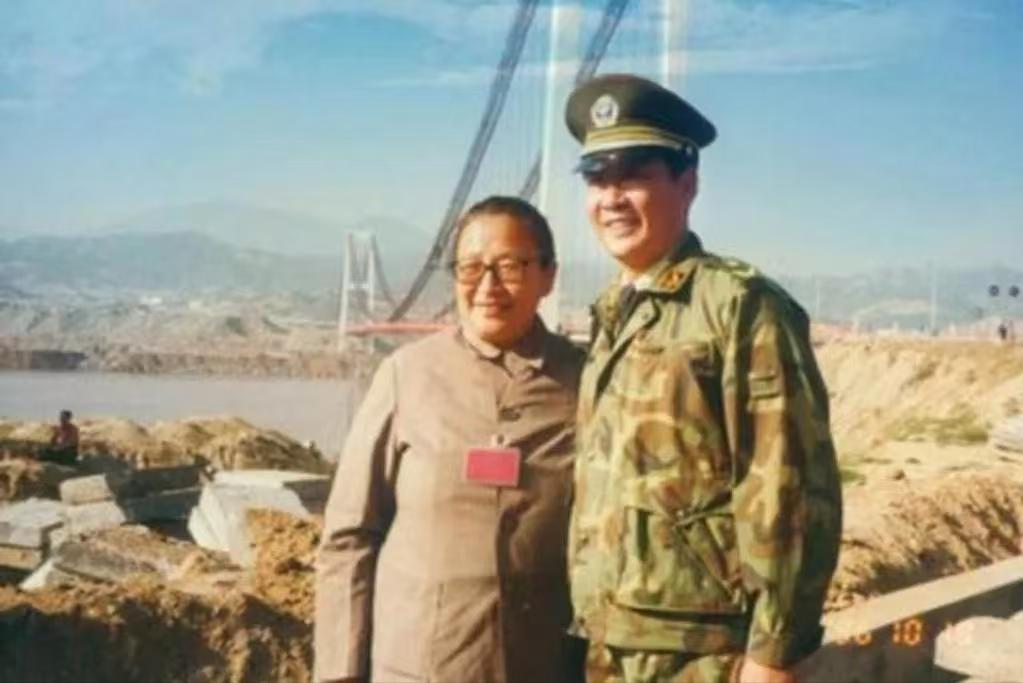

1996年,李讷仔细端详着刘源,亲切地说:“我还是叫你小源儿吧!十六七年没见,越长越精神,鼻子还是大了点,像你父亲。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1996年10月的一天,三峡西陵桥边秋意渐浓,天空飘着细雨,江水在脚下奔涌,李讷站在桥头,目光追随着从对岸赶来的身影,直到那人走近,她才开口唤了一句久违的称呼。 她看着眼前穿着迷彩服、眉眼坚毅的刘源,脸上露出一种既熟悉又感慨的神情,这一声“小源儿”,隔了十六七年,总算又说出口了。 当年中南海的日子已经过去数十年,但那些片段依然深藏在记忆中,1950年代,两家人住得很近,院落之间只有几步之遥,那时候的李讷刚十来岁,喜欢带着比她小一截的刘源玩耍。 她用粉笔在墙上写字,教他一个个识字;中秋节分月饼,总会悄悄给弟弟多留一块;新铅笔不舍得用,省着塞进刘源书包。 这种细水长流的关照,早已刻在两人心底,那时候大人们常常在屋内谈论国是,孩子们在屋外打闹,生活的节奏缓慢而纯粹。 进入1960年代后期,国内局势变化巨大,刘源一家被调离中南海,两家从此失去了联系,那时候他还只是个少年,随父母离开西花厅时回头望了一眼,只见李讷站在柳树下,神情沉静。 他在山西插队时写过一封信想寄给她,说自己学会了煮土豆,但信始终没寄出去,十多年来,两人音讯全无,只能从只言片语中听说彼此的消息。 李讷独自一人抚养孩子度日,刘源则在基层磨砺,渐渐成长为能独当一面的干部。 直到1980年代初,王光美出狱后得知李讷生活拮据,悄悄带着人去探望,当时李讷家里墙皮剥落,家具陈旧,王光美什么也没多说,只让保姆给孩子做了顿饭。 她说了一句轻描淡写的话:“你父亲的孩子,就是我们的孩子。”刘源后来每次进京开会,都会带点家乡特产,比如花生酥之类,登门看望李讷。 有一次他还收到一件特别的礼物——一枚玉雕莲蓬,是李讷从家中翻出来的父亲旧物,说是他小时候喜欢玩这个,刘源一直留着,藏在家里的抽屉最里头。 1996年10月,李讷受邀参加《中华儿女》杂志社组织的笔会,来到了三峡工地,有人告诉她,刘源正在西陵长江大桥附近的永久船闸担任指挥。 她没有犹豫,立即托人找到了联系方式,并留下了信息,那时候刘源已经是武警水电部队的政委,身上担着几万吨级混凝土坝体的责任。 船闸工地机器轰鸣,调度任务不断,他手里攥着工地安排单,一听说李讷来了,便匆匆放下工作赶来,车子驶到桥头时,他一眼认出了那个站在栏杆边的身影。 那天,两人站在桥边没有多说什么,李讷目光落在刘源脸上,看见了日晒风吹留下的痕迹,也看见了刘少奇当年在三斗坪看地质构造时那种专注劲头的延续。 他们都明白,这座大坝不仅是国家的重大工程,也是一代人梦想的落点,从毛泽东提出“高峡出平湖”的设想,到刘少奇踏勘选址,几代人走了几十年的路,才有了今天混凝土筑起的真实景象。 刘源站在坝体前,讲起他们部队如何在花岗岩基底施工,如何解决排水难题,语气平静,像在说一件再普通不过的事。 笔会那几天,李讷还参观了其他施工点,每到一处,总有人认出她的身份,围上来寒暄问好,但她总是尽快结束应酬,去了解坝体施工的具体情况。 她不愿被当成嘉宾看待,更像是在为过去未竟的愿望亲自走一遭,临走时,她让人转告刘源,说要他替她问候王光美,后来王光美亲眼看见了三峡坝体,在坝基站了许久,说不出话,眼中满是光亮。 2004年,她在北京召集两家后人吃了一顿饭,王效芝和刘源都在,那顿饭没有什么隆重安排,就是几道家常菜,屋里灯光柔和,两家人像从未分开过一样围坐一起。 2010年军衔授予仪式上,刘源为毛新宇别上少将军衔,那一刻,围观者很多,但他眼里只有眼前的动作。 他把军衔别稳,轻轻拍了拍对方肩膀,没有多说一句话,这些年里,他始终牢记父亲的话:把话藏心里,把事做到实处。 三峡全面完工那年,刘源已调离前线,站在水库边,他拨通了一个电话,说江水声像极了父辈心跳的节奏,电话那端,李讷静静听着,说了一句简短的话,要他代自己摸一摸那块刻有诗句的坝体。 那年西陵江面风平浪静,坝体如山,背后是两代人沉默的坚守,他们没有亲缘关系,却用一生守住了一段不必多言的情谊,桥头的那一眼,如今还留在人们的记忆中,像江水一样,一直在流。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国青年网——共和国缔造者后人的一次难得相遇

![不过是上班罢了哪有不疯的[吐舌头眯眼睛笑]](http://image.uczzd.cn/7918897359098693486.jpg?id=0)