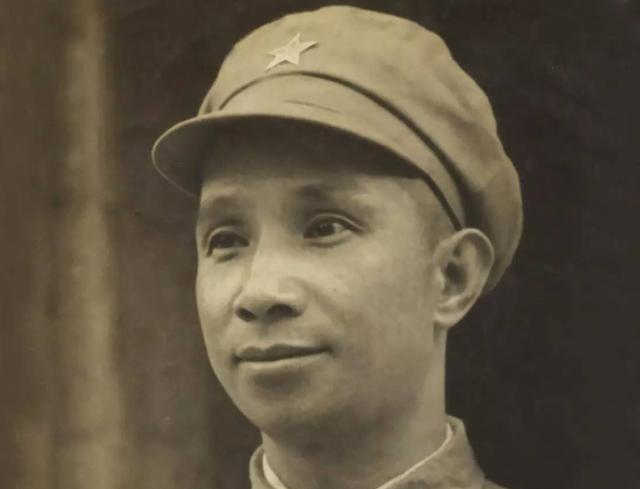

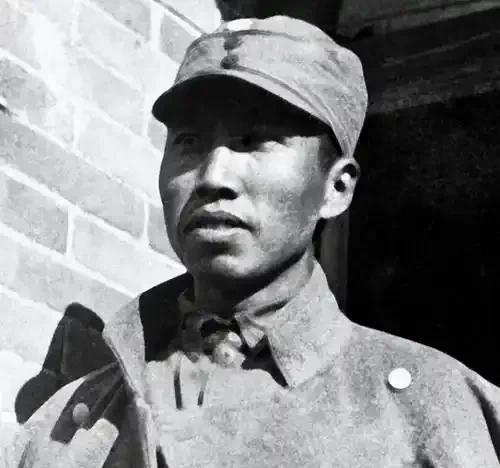

1949 年 9 月的迪化军部,马呈祥的枪口正顶着陶峙岳的胸口,这个曾在河西走廊让西路军血流成河的马家军将领,此刻正用枪膛丈量着新疆的命运走向。 枪管的冷意透过将军制服渗进陶峙岳的皮肤,他看见马呈祥瞳孔里晃动的煤油灯影。 那光线下,对方军靴上的马刺正勾着块褪色的红布,布角绣着的 “西路军” 字样已被血渍浸得模糊,像十二年前永登城外戈壁滩上冻僵的军旗。 马呈祥的手指扣在扳机上,指节因用力而发白。1937 年的河西走廊在他眼前闪回: 被俘的西路军战士被铁链串成线,其中一个小战士的棉鞋掉了,露出冻裂的脚趾,却还在唱《国际歌》。 那时他下令砍断唱词的刀刃,此刻正与枪管的寒光重叠。陶峙岳突然抬手握住枪管,掌心贴住发烫的膛线: “马军长,当年你在永登埋的那批步枪,现在该生锈了吧?” 这句话让马呈祥猛地一颤。1937 年他确实在永登城外埋过缴获的步枪,枪身刻着西路军番号。 此刻迪化军部的地砖下,陶峙岳的工兵正悄悄挖掘着通向弹药库的地道,铁锹声与十二年前埋枪时的冻土碎裂声奇妙重合。 窗外的风沙拍打着玻璃,将马呈祥的影子投在墙上,像极了当年被他下令钉在城墙上的西路军标语。 迪化另一处公馆里,叶成正在擦拭佩刀。刀鞘上的 “黄埔三期” 刻字被他磨得发亮,却盖不住 1938 年福建那场血案的痕迹。 当年他枪毙军统站长张超时,刀刃上溅的第一滴血,就滴在刻字的 “黄” 字旁。 现在刀身映出胡宗南的密信,信中 “保存实力” 四字的墨痕,与当年救他出牢笼的电报笔迹相同,只是纸背多了行铅笔字:“子龙,新疆不可守。” 陶峙岳的副官推门而入时,叶成正用枪油擦拭刀纹。“师长,陶长官请您议事。” 卡车驶离公馆时,叶成看见路边摊贩在卖河西走廊的葡萄干,摊主露出的手腕上有道鞭痕。 那形状和他 1942 年在西安阅兵时,抽打逃兵的鞭印一模一样。司令部里,陶峙岳将一杯葡萄酒推到他面前。 酒液在杯壁上挂出的痕迹,像极了胡宗南照片上那条从黄埔到西北的漫长军阶线。 9 月 19 日的煤油灯忽明忽暗,马呈祥的匕首划过新疆地图,刀尖在喀什处戳出破洞。 “只要到了这里,” 他的唾沫星子溅在叶成手背,“共军的坦克就开不进帕米尔。” 叶成盯着地图上的焉耆绿洲,那里的河流走向与 1937 年永登城外的护城河惊人相似。 而罗恕人指向迪化城标的钢笔,笔帽上刻着的 “中正” 二字,正在灯影里扭曲成绞索形状。 陶峙岳的警卫团包围叶成住所时,叶成正在给胡宗南照片上香。照片玻璃映出窗外的火光。 那是陶峙岳部故意点燃的卡车轮胎,浓烟在戈壁上空形成的图案,与 1947 年胡宗南进攻延安时,空军侦察图上的烟雾标记如出一辙。 当陶峙岳说出 “黄埔人不打黄埔人” 时,叶成发现对方领口的风纪扣没扣严,露出的伤疤正是 1927 年东征时,自己替陶峙岳挡子弹留下的。 9 月 23 日的卡车队碾过戈壁,马呈祥掀起窗帘一角。焉耆的胡杨林里,有牧民在晾晒葡萄干,木架上挂着的红布,与他当年在河西走廊见过的西路军绑腿颜色相同。 叶成数着路边的里程碑,每公里数都对应着胡宗南提拔他的年份,直到第 49 公里碑出现时,他突然想起胡宗南最后那句叮嘱:“若事不可为,就当从没去过黄埔。” 加尔各答唐人街的小屋漏雨时,马呈祥正在变卖最后的珠宝。翡翠马鞍戒的反光里,他看见 1937 年那个掉了棉鞋的小战士,此刻正站在迪化军部的地图前,手指点着喀什说: “马军长,这里的雪比永登的还冷。” 叶成在台湾的军校讲课,讲到 “忠诚” 时,下意识摸向腰间 。 那里本该挂着佩刀,现在只有个空鞘,鞘底卡着片从新疆带回的骆驼刺,刺尖还沾着 1949 年迪化城外的红土。 1949 年 10 月 20 日的迪化南郊,包尔汉握住胡鉴团长的手。 远处驼队的铃铛声里,有牧民在唱新编的歌,歌词里 “永登的雪” 与 “迪化的风” 押韵。 而马呈祥当年埋步枪的地方,现在长出了成片的红柳,枝条在风中摇晃的姿态,像极了他当年顶在陶峙岳胸口的枪管,最终没能扣下的扳机。