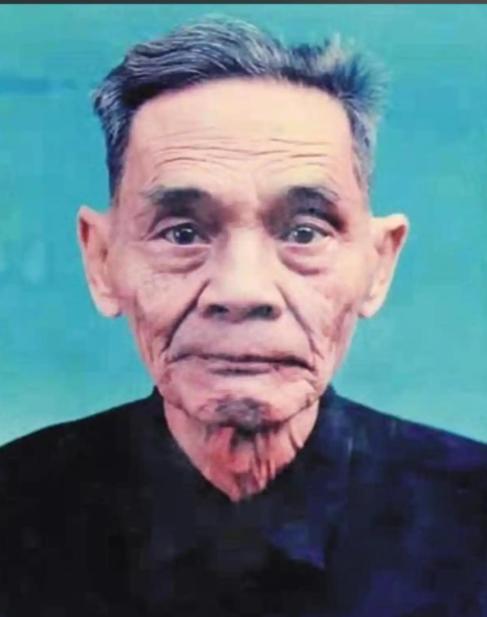

1988 年,中国大陆和台湾正式开放探亲。台湾一位名叫叶依奎的地下党,混在探亲队伍当中,回到了大陆。其实,他的真实身份,是情报人员谢汉光。 他的身上,带着一份至关重要的百人名单,这份名单让沉寂了 38 年的真相得以大白天下。 当台北桃园机场的舷梯放下时,71 岁的谢汉光把棉衣领口又紧了紧,那份缝在夹层里的名单像块烧红的烙铁,隔着皮肉烫得他心口发颤。 周围的探亲者举着寻人启事拥挤向前,没人知道这个拄着拐杖的老人,正带着一段被血与火浸泡过的秘密穿越海峡。 名单展开在福建省委组织部的木桌上时,纸页边缘已被岁月磨出毛边,郭琇琮三个字的笔画间,还留着 1950 年台东暴雨浸透的水渍。 这个台北帝国大学的医学高材生,曾在台北市中山区开着诊所,用听诊器掩护电台发报。 谢汉光记得 1949 年元宵节,郭琇琮把国民党军队布防图藏在医学杂志里,封面印着的 “肺病防治” 四个字,恰好遮住基隆港的炮兵坐标。 当 1950 年 11 月马场町的枪声响起时,这个 32 岁的医生留给世界的最后一句话是:“我的听诊器听见过台湾的心跳,也听见了人民的呼声。” 更让谢汉光刻骨铭心的是刘光典的钢笔。那支美国派克笔曾在大连商校的课堂上记过笔记,1949 年后却用来抄写国民党军港的潮汐表。 谢汉光至今记得 1954 年冬夜,刘光典躲在基隆山坳的岩洞里,用体温捂热冻僵的墨水,在烟盒纸上绘制高雄港的布防图,哈出的白气在月光下凝成霜花。 蔡孝乾叛变后,刘光典在深山里躲了五年,靠嚼食树皮维持生命,直到 1959 年被捕时。 他藏在鞋底的情报图已被汗水浸成纸浆,而鞋底刻着的 “大连” 二字,早已被岩石磨平。 1950 年 3 月台中街头的通缉令,是谢汉光人生的转折点。 当他在电线杆上看到自己的照片时,正挑着担子卖甘蔗,竹筐里藏着台湾省工委的党员名册。 连夜逃进台东深山后,他用砍刀在茅屋里刻下 108 道痕 —— 那是他能记住的全部同志姓名。 潮湿的雾气常年笼罩着山林,他把名单缝进棉衣前,先在煤油灯上烤干了三遍宣纸,又用红薯淀粉调浆糊,将纸页层层粘合,最后塞进竹筒埋在灶台下。 山下的村民看这个 “叶依奎” 总在深夜用树枝在地上写字,以为他中了邪,却不知他在默背名单时,指甲深深掐进了掌心。 开放探亲的消息传来时,谢汉光正在台南的米店扫雪。他把多年攒下的积蓄换成十根金条,在高雄港换船时,特意选了船头能望见大陆的位置。 飞机穿越海峡那天,他解开衬衫纽扣,让名单贴着胸口 —— 那上面郭琇琮的血渍、刘光典的体温,此刻都化作他脉搏的跳动。 可当他拿着 “叶依奎” 的假证件找到政府时,工作人员看着这个操着闽南语的老人,眼里满是疑惑。 直到调查人员在台东茅屋的灶台下发掘出那个竹筒,直到台湾来的老党员认出他手背上 1947 年抗议时留下的枪伤,真相才如沉冰般渐渐融化。 1994 年的春天,当组织部的同志把离休证递给谢汉光时,老人突然哭了。不是为自己终于恢复身份,而是为名单上那些终于能刻上墓碑的名字。 郭琇琮的妹妹从台南赶来参加追悼会,带来哥哥当年藏过电台的听诊器 刘光典的儿子在大连找到父亲失散的钢笔,笔帽上刻着的 “光典” 二字在阳光下闪着银光。 而谢汉光卧室的墙上,始终挂着张泛黄的台湾地图,上面用红笔圈出的 100 个点,每个点都曾燃烧过一个年轻的生命。 如今北京西山的无名英雄广场上,846 个名字在花岗岩上沉默着。 当游客的手指抚过郭琇琮、刘光典的名字时,不会知道 1988 年那个春天,有个叫谢汉光的老人,曾用体温焐热一份名单,让这些沉睡的名字重新在阳光下苏醒。 他带回的不只是百人名单,更是一段被历史烟尘遮蔽的忠诚 —— 那些在黑暗里提着灯行走的人,最终让海峡两岸都看见,什么是永不褪色的信仰。