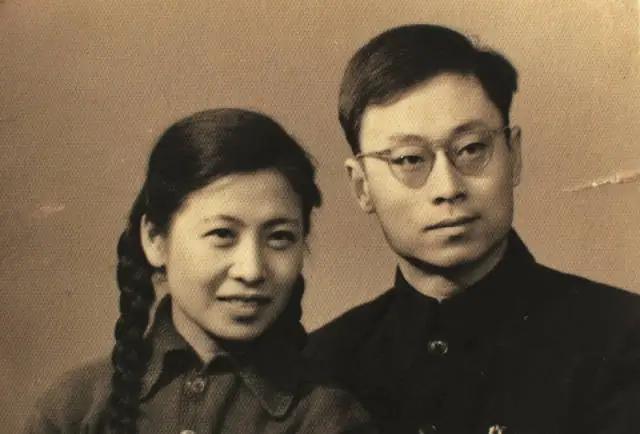

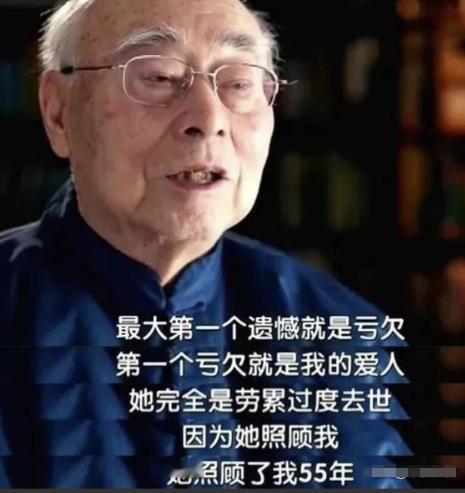

1967年,于敏跟妻子说:“氢弹爆炸成功,咱们买一只烤鸭庆祝庆祝吧?”妻子说:“哎呀!氢弹爆炸跟咱们有啥关系,哪有钱买烤鸭。”于敏默不作声,从衣服兜里掏出一沓钱来给妻子。 提到"氢弹之父"于敏,他用自己的一生中与“核”共舞,隐姓埋名长达28年,为我国氢弹事业做出了巨大贡献。 但是,当年氢弹爆炸成功,这位科学家却跟自己的妻子连烤鸭都吃不起。 而他觉得自己一辈子中最大的遗憾就是亏欠妻子。 1926年,于敏出生于天津。 从小天资聪颖的他,在战火纷飞中立下了科学报国之志。 1944年,他考入北大物理系,靠同窗资助才完成学业。 他以优异成绩毕业并深造,在原子核理论研究领域崭露头角,填补了国内空白,被钱三强赞为“填补了我国原子核理论的空白”。 1951年,在姐姐的介绍下,他与保育员孙玉芹结为连理。 孙玉芹端庄贤淑,性情温婉,她憧憬的或许是平凡的相守。 然而,1961年1月,钱三强的一席谈话彻底改变了他们的生活轨迹。 于敏被秘密委以重任,转向氢弹理论研究。 这意味着他必须放弃已有建树的原子核理论研究,更意味着他将踏入一个需要绝对保密、与世隔绝的领域。 “上不告父母,下不告妻儿”,这是铁的纪律。 当于敏告诉妻子“以后不用练英文了,我不打算出国了”,甚至“以后只有礼拜天才能回来”时,孙玉芹满心疑惑与失落,但她无从知晓丈夫肩负的是何等惊天动地的使命。 从此,于敏的名字和他从事的工作,成为共和国最高机密之一,长达28年。 他成了“人间蒸发”的丈夫和父亲。 为了氢弹理论的突破,他带领团队“八上高原,六到戈壁”,在极端艰苦的环境下争分夺秒。 1965年,著名的“百日会战”在上海华东计算所进行,于敏和团队连续奋战一百多个日夜,终于找到氢弹设计的关键路径。 这期间,他常常废寝忘食,夜晚只能靠背诵古诗词勉强入眠。 身体的透支与精神的压力,让他迅速消瘦、脱发。 而家中的孙玉芹,则完全被蒙在鼓里。 她一个人撑起了整个家的重担,照顾年迈多病的公婆,抚育年幼的儿女,应对柴米油盐的琐碎。 丈夫的“失踪”毫无规律,有时一走数月,音讯全无。 邻居的指指点点、孩子们在学校被嘲笑“没有爸爸”的委屈,都只能由她一人默默吞咽。 她不能抱怨,无处诉说,只能无数次在夜深人静时给自己打气。 这份坚韧,是她对丈夫无言的支持,更是对家庭最深沉的爱与责任。 家庭的分离与生活的窘迫,在搬家事件中达到了令人心酸的顶点。 一次,于敏因任务离家太久,家中恰逢搬迁。 保密要求使他无法提前告知妻子,孙玉芹在苦等无果后,只能独自一人,拖着大包小包,带着老人孩子搬到了新住处。 当于敏终于拖着疲惫不堪、形容憔悴的身躯回到旧居时,面对的只有紧锁的大门和空荡荡的房间。 幸得邻居告知,他才辗转找到新家。 站在陌生的门前,他甚至有些“近乡情怯”。 门外玩耍的孩子,望着眼前这个头发稀疏、瘦骨嶙峋的“陌生人”,竟不敢相认。 当孙玉芹匆匆赶回,撞见这尴尬而心碎的一幕时,千言万语化作一句强装镇定的嗔怪,“还活着呢。” 于敏紧绷的神经瞬间松弛,百感交集地应道,“嗯,活着回来了。” 1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功! 消息传来,于敏长长舒了一口气,终于踏踏实实睡了一个安稳觉。 举国欢庆,世界震惊,中国从原子弹到氢弹的突破速度,创造了世界最快纪录! 然而,这份属于国家的无上荣光,却无法立刻照亮功臣家中清贫的角落。 当于敏拿出工资想买只烤鸭与家人分享成功的喜悦时,现实的账单冰冷地提醒着孙玉芹持家的艰难。 那只未买成的烤鸭,成为这对夫妻为国家巨大牺牲的无声象征。 于敏选择牺牲了个人学术前途、身体健康、家庭团聚,甚至姓名隐于尘埃,孙玉芹则牺牲了青春年华、个人梦想,独自扛起了家庭的全部重担,在等待与无尽的操劳中默默老去。 直到1988年,于敏的名字才得以解密。 孙玉芹和邻居们才恍然大悟,原来那个常常“失踪”的丈夫,干的是如此惊天动地的事业! 荣誉接踵而至,于敏始终谦逊,将成就归于集体。 晚年,他终于有时间陪伴家人,但儿女已长大成人,家中只剩白发夫妻。 2012年,孙玉芹突发心脏病离世,于敏老泪纵横,痛彻心扉:“第一个亏欠的就是我的爱人。” 2019年1月16日,于敏溘然长逝,享年93岁。 一代巨星陨落,他的名字却未能如娱乐八卦般登上热搜头条。 回望1967年那只未买成的烤鸭,它早已超越了食物的意义。 主要信源:(山西晚报——中国氢弹之父于敏:从绝密到解禁)