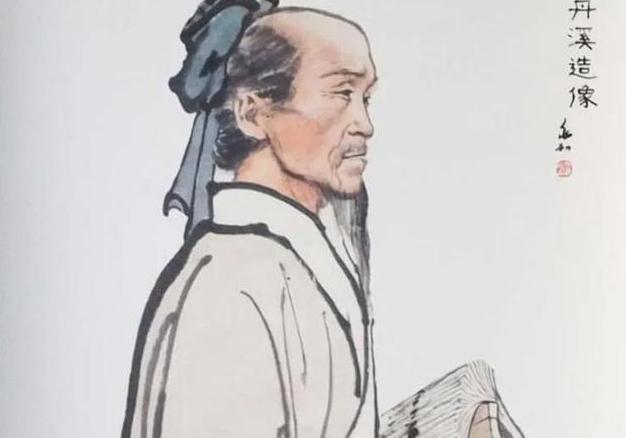

元代,名医朱丹溪出诊,偶遇一貌美洗衣女。他咂咂嘴,同行的侄儿便点点头,上前一把搂住,女子大惊失色,尖叫救命。没想到,不久后却成了朱丹溪的侄媳妇。 朱丹溪是元代著名的医学家,祖上世代为儒,均以孝闻名乡里。 然而,他一次外出时的偶然,却不光救了一个人,还促成了一桩姻缘。 元代至正年间,溪边,一位身着粗布衣裳的年轻女子阿秀正费力地捶打着衣物,额角渗出细密的汗珠。 而她手臂的动作却十分迟缓,仿佛被无形的重物拖拽。 不远处的小石桥上,一位身着青布长衫的中年男子驻足凝望,眉头微蹙。 他,正是名震江南的一代名医朱丹溪。 身旁跟着的,是他年轻的侄子兼学徒朱元清。 朱丹溪的目光锐利如鹰,穿透阿秀劳作的表象,捕捉到那异于常人的疲惫与虚弱。 “元清,”他低声唤道,下颌朝溪边微点,“你瞧那浣衣女子,立春未至,天尚寒凉,她却汗出如浆,动作虚浮无力,此乃体内湿热郁结、病气深重之兆,恐非寻常小恙。” 朱元清顺着叔父的目光望去,只觉女子面容清秀,身姿窈窕,哪里看得出半分病气? 正疑惑间,朱丹溪接下来的话却让他如遭雷击。 “去,照我说的做,上前抱住她的腰,用力些!” 朱元清瞬间瞪大了双眼,脸颊涨得通红。 这可是礼教森严的元代啊!光天化日之下调戏民女,按《元史·刑法志》,轻则杖责八十,重则流放千里! 此刻,他简直不敢相信自己的耳朵。 朱丹溪原名朱震亨,早年志在科举,却屡试不第。 命运转折始于家道中落与亲人病痛。 父亲早逝,母亲积劳成疾,庸医束手,促使他愤而弃文从医。 他遍览《素问》、《难经》、《伤寒杂病论》等经典,为母寻方,竟凭自学渐通医理,终使母亲康复。 后得名师罗知悌(倾囊相授,医术大成,尤擅疑难杂症,在义乌悬壶济世,声名鹊起。 他创立“滋阴派”,强调人体阴阳平衡,用药精当,见解独到,其学说深刻影响了后世如李时珍等大家。 朱丹溪行医,不仅精于药石,更深谙情志致病之理。 此刻,他断定阿秀体内湿热邪气郁闭,寻常药物恐难速效,需以“惊”法开其腠理,迫邪外出,此为非常之时行非常之法。 在朱丹溪的催促下,朱元清只能照做,他蹑手蹑脚绕至阿秀身后。 阿秀此刻正-全神贯注于手中衣物,毫无察觉。 朱元清猛地闭眼,双臂一环,死死抱住了阿秀纤细的腰肢! 阿秀猝不及防,发出一声凄厉的尖叫,手中木槌“扑通”坠入溪中。 她惊恐万状,拼命挣扎扭动,尖叫声划破了乡野的宁静。 “登徒子!救命啊!” 这呼救声瞬间让周围田间劳作的老农、路过的樵夫、附近的村民闻声抄起锄头、扁担,怒气冲冲地围拢过来,将吓傻了的朱元清和阿秀团团围住。 “光天化日,调戏良家!打这泼皮!” 千钧一发之际,朱丹溪沉稳的声音响起,“诸位乡亲,且慢动手!此非轻薄,实乃救命之举!” 他分开人群,走到惊魂未定、泪眼婆娑的阿秀面前,目光如炬,“姑娘,你可是常感胸闷气短,入夜咳喘难眠,身上还起了些红疹?” 阿秀闻言,惊愕地忘记了哭泣,下意识点头,“先生您怎知晓?” 旁边闻讯赶来的阿秀母亲也急切附和,“是啊先生!我闺女这病看了多少郎中都断不了根,您真有法子?” 朱丹溪指向阿秀因挣扎而微微敞开的衣领下,几处不易察觉的红疹:“此乃湿热内蕴,郁结于肺腑经络,久则耗伤正气,危及性命。方才受此一惊,正是郁积之邪气外散之象!” 阿秀怔住,细细体味,发现方才还堵得慌的胸口,此刻竟真的轻松了不少。 此刻,朱丹溪这才示意早已面如土色、连声道歉的朱元清松手。 村民们面面相觑,愤怒转为惊奇。 经仔细诊脉问询,朱丹溪确认了湿热郁结之症,挥毫开出一剂清热化湿、宣肺理气的方子,又细细叮嘱饮食禁忌,宜多饮绿豆汤调养。 离开时,他意味深长地对仍心有余悸的朱元清说,“元清,医道精深,治病救人,有时药石之外,更需审时度势,出奇方能制胜。” 数日后,心怀愧疚的朱元清提着黍米鸡蛋登门谢罪。 出乎意料,性情温婉的阿秀非但未加责怪,反因那场惊吓后身体日渐好转而心存感激。 阿秀母亲见朱元清一表人才,品性敦厚,半是玩笑半是认真地说,“后生可畏,常来走动走动,帮阿秀挑挑水也好。” 一来二去,两个年轻人竟在挑水劈柴、晾晒草药的日常中互生情愫。 曾经溪畔那场惊心动魄的“风波”,最终化作月老手中的红线。 第二年,秋高气爽时,一场热闹的婚礼在乡间举行。 喜宴上,朱丹溪举杯含笑,对新郎新娘打趣道,“元清,我那药贴秘方,可算没白给吧?” 满堂宾客哄笑,朱元清面红耳赤,新娘子阿秀则羞赧地低头浅笑,眉眼间尽是幸福。 这场发生在元代义乌溪畔的“调戏”事件,遂成一方美谈。 村民们口口相传,为朱丹溪冠以“朱半仙”之名,赞他不仅医术通神,更能巧牵姻缘。 这故事,是医道与仁心在历史长河中碰撞出的一朵奇异浪花,永远闪耀着智慧与人性的光辉。 主要信源:(搜狐网——古代名医朱丹溪的故事)