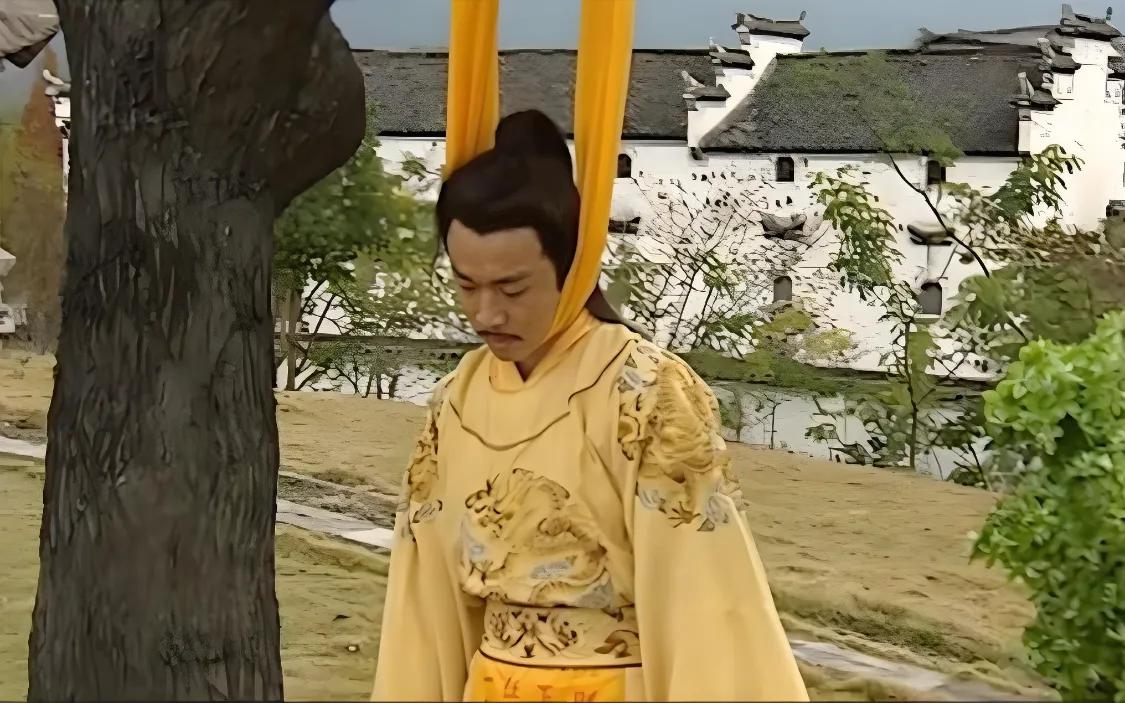

1644年,崇祯皇帝在煤山吊死后,尸体被人裹进破草席扔进浅坑,谁都以为他这一死就算了,可五年后,他却被清人请出乱葬坑,安安稳稳送进了明十三陵,还专门为他修了一座“思陵”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1644年春天,北京城里阴雨连绵,城外烽烟四起,李自成率大军逼近,明朝覆亡的局势已不可逆转,大明的最后一位皇帝朱由检在城破前一夜,登上紫禁城后方的煤山。 他穿着打着补丁的旧龙袍,把自己的女儿亲手砍伤或赐死,不让她们落入敌手,他咬破衣襟写下血书,让叛军任意处置自己的尸体,但千万不能伤害百姓,他用腰带挂在歪脖子树上,在细雨中结束了自己的生命。 当李自成的军队进入北京时,朱由检的尸体已经僵硬,他的贴身太监王承恩也吊死在不远的树上,宫中小太监说皇帝的衣服破得厉害,甚至不如城中小贩穿得体面,李自成原想活捉皇帝,却只等来了尸体。 他命人将朱由检与周皇后的遗体抬到东华门外示众三日,以示取而代之,明朝的朝臣大多避而不见,除了襄城伯李国桢,他伏在棺前哭泣,被带到李自成面前后,用头撞地,血流满面。 李自成没有责罚他,反而应允了他提出的三件事:保留明朝皇陵、不杀皇太子、用帝王之礼安葬崇祯。 崇祯死后,并没有一场像样的葬礼,礼部官员提出将其安葬在田贵妃墓中,田贵妃生前受宠,两年前病逝,其墓地尚未完工,这个建议被接受后,李自成只批准两贯铜钱置办棺材,根本不够用。 顺天府将葬礼任务推给昌平州,地方官赵一桂发现府库空空,于是求助于当地乡绅,十位士绅合力凑出几百两银子,换了一副合格的木棺,并召集百姓挖墓。 他们在田贵妃墓中挖出贵妃的棺椁,将崇祯与周皇后的棺材安放在一旁,一座三人合葬的陵墓就此形成,没有碑文,没有铭刻,更无仪仗守陵,一切都简单到近乎寒酸。 李自成的政权在北京仅维持了一个多月,很快,清军从山海关入关,吴三桂引兵投降,摄政王多尔衮以“为崇祯复仇”的名义,占领北京,清廷非常清楚,新朝需要合理的身份来统治这个原属汉人的帝国。 他们决定为崇祯重新安排葬礼,用象征性的姿态取得民心,顺治皇帝下令设灵三日,允许明朝旧臣前来祭拜,又追封崇祯为“思宗”,赐谥号“庄烈”,并命将田贵妃墓命名为“思陵”,列入明十三陵。 清廷派出工部人员修建思陵,工程一度拖延,负责的太监和官员对这个任务并不上心,几次开工又几次停顿,直到顺治动怒,责罚监工,陵寝地面建筑才基本完成,棺椁原样保留,三口棺材仍然并排而设。 后来又在思陵旁增建一座陪葬墓,用以安葬太监王承恩,地面建筑规模远远不及其他皇陵,也没有地下宫殿或华丽装饰,思陵是十三陵中最小的一座,祭拜的仪轨、建筑的规格都明显低于前朝帝王。 清廷之所以为崇祯重修墓地,更多是出于政治考量,表面是对明朝的尊重,实则是借崇祯之名争取前朝官员的归附,厚葬前朝末帝,看似大度,实则是笼络汉人、稳定统治的手段。 这种姿态远比实际治理成本低廉,却能带来较大的政治收益,明眼人能看出,这场国丧并非出自真诚的敬仰,而是一场巧妙的安排。 从最初的草席浅坑,到最终进入皇家陵寝,崇祯的尸体经历了五年的沉浮,他的死最初无人问津,连文武百官都不愿出面。 他的安葬靠的是地方小官与百姓的捐款,清廷接手后又赋予其象征价值,使他成为旧王朝的代表、也成为新政权合法性的工具。 这座陵墓到后来不断变化,清代多位皇帝前往凭吊,康熙、乾隆都到过思陵,乾隆还在此修撰《明史》,八国联军入侵时,外国士兵在思陵前合影,把这座小陵当作战利品的背景。 思陵的建筑几经风雨,有些被雷击毁坏,有些在民国时重新仿建,尽管不如其他皇陵那样气派,但它见证了从明亡到清兴、从权力更替到舆论运作的全过程。 崇祯没有在血书中提及自己希望葬在哪,只留下那句不伤百姓的遗言,他对自己的命运没有过多安排,但后人却在他的墓前上演了多重角色,那些真正出钱出力的百姓,才是这个故事中最不可或缺的一环。 他们没有权力,也没有名声,却以自己的行动,完成了一位皇帝身后最后的尊严,这个皇陵没有恢弘的地宫,也没有辉煌的殿宇,但那一块小小的思陵,埋藏的是大明王朝最后的体面。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——崇祯帝煤山自尽