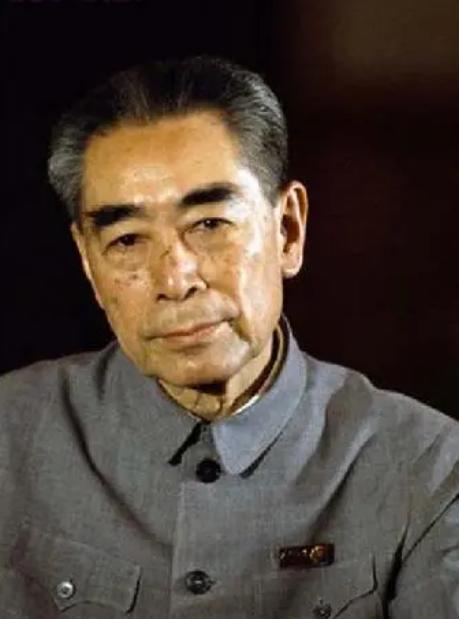

1966年,正在举行会议的人民大会堂,竟遭遇袭击。一颗子弹将玻璃当场击穿,然而开枪者却得到了周总理的特赦。这究竟是怎么回事? 1966年春天,北京城一派祥和。 人民大会堂里,气氛严肃庄重,一场重要外交会议正在进行。 周恩来总理站在发言席上,向在场的各国使节介绍着中国参与国际事务的情况和贡献。 突然,“砰”的一声脆响,打破了会场的宁静。窗户玻璃应声而裂,一颗子弹穿透了外层玻璃,狠狠嵌进了内层玻璃里面。 会场瞬间炸开了锅,外国宾客面露惊疑。训练有素的警卫人员反应极快,迅速围护在周总理和宾客周围。周总理短暂地停下讲话,脸上看不出慌乱。 他很快稳定了情绪,声音平和地安抚众人,并立即安排会议暂停,保证所有人的安全。 这颗子弹打过来,可真是惊险万分,让人后脖子直发凉。 事后的勘察揭示了另一重庆幸。原来周恩来总理之前对安全格外用心,特意下令在大会堂原有玻璃外加装了一层防弹玻璃。正是这多加的一层,在关键时刻起了大作用。 子弹虽然突破了第一道防线,但力量已经在里面被大大消耗了,才没有造成更糟糕的后果。 这个当时很多人觉得多余的举动,想不到在这节骨眼上立了大功。 这意外一下子惊动了所有政府部门。 调查迅速展开,周总理下了死命令,必须挖出是谁干的,目的又是什么。 专案组从现场着手,结合弹道和技术分析,目标很快指向了距离人民大会堂大约四百米远的一处居民区楼房顶部。经过实地测试和仔细排查,确定子弹就是从那个地方发射过来的。 查出来的人让所有人掉下了下巴。 开枪的不是什么故意搞破坏的敌人,而是一个名叫李迪民的毛头小伙儿。 那天他和朋友图个好玩,在自家屋顶平台上掏出了他父亲的捷克步枪,比赛谁能打中飞过的鸟儿。 李迪民压根儿不懂怎么控制,枪声一响,子弹就不听使唤,歪打正着地奔着大会堂就去了。 说白了,就是年轻人瞎闹腾闯下的祸事。这种事搁在别人身上,那得吃不了兜着走。 弄明白真相后,周总理召集高层干部开了个紧急会议。屋里气氛沉甸甸的。 听完汇报,周总理思考了很久。他开口说,这件事现在已经查清了,就是一次意外。 李迪民这小子做事冒失,但没有坏心眼。如果我们狠狠治他的罪,恐怕他这一辈子就毁了。 一个年轻的劳动力,不能因为这样一次糊涂事就糟蹋了。 在座的干部们屏住气听着。周总理话锋一转,点到了更深层的问题。 这件事其实也给我们敲响了警钟。 民间像这样不经过管束的枪,隐患太大了!这次算走运,下次要是再出这样的事,后果可就没这么简单了。我们得从根本上堵住这个口子。 因此,他决定免除对李迪民的刑事追究。 同时,周总理明确强调,必须马上着手,把整个国家的民间枪支管起来,而且要管得又严又紧。 他对在场的部长们提出了具体要求:一是立刻清查登记民间所有的枪支,管住源头;二是给老百姓好好普及法律常识,让大家明白枪不是玩具,弄不好就出大乱子;最后,对于那些不听规矩乱玩枪的人,该罚就罚,该抓就抓,决不能马虎眼。 俗话说得好,小洞不补,大洞吃苦。 这个决定一出来,下面的人立刻就行动起来,着手制定新的枪支管理规定。 在周总理的亲自过问下,这项工作抓得很紧。很快,新的枪支管理制度出台,全国范围内展开了严格的枪支收缴、登记和管理行动。普通老百姓手里不能再像以前那样随便存着枪了。 这次意外的枪击,虽然没伤到人,却实实在在推动了国家在安全领域的步子,管住枪成了长期坚持的铁规矩。 李迪民虽然侥幸躲过了处罚,但这事把他和他家吓得不轻。 后来他们一家都过着普通老百姓的日子,很低调。 据当年参与调查工作的相关人员多年后透露(接受历史研究者采访),这个年轻人在后来的岁月里深刻理解了那次鲁莽行为的分量,成为了一个奉公守法的工人。 他始终对周总理的宽宏大量怀着深深的感激,这份教训他一辈子都忘不掉。 李迪民于2010年代平静离世,他生前极少对外人提起这件轰动一时的事件。 周总理在1976年离世后,人们通过各种方式怀念他的功绩和人格魅力。 在他众多的贡献中,1966年对那个失手闯下大祸的年轻人的宽恕,以及随后推动的枪支管理制度改革,被历史研究者视为展现国家领导人冷静理性、既讲法治又讲人情的重要实例。 关于当年事件及后续影响的研究成果,在相关的历史档案和学者的著作中可见记载。 国家档案馆保存的资料也记录了此次安全管理的重大调整。 信息来源: 《中国历史档案》 《中国历史档案》