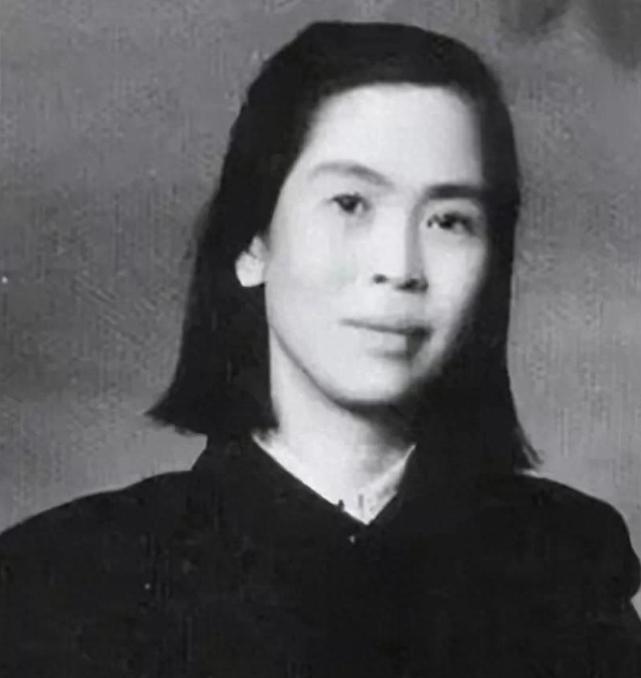

1950年的一天晚上,在结束例行事务后,毛主席突然问叶子龙:“贺子珍在哈尔滨吗?她现在做什么工作?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年,在一列专车上,毛主席处理完公务,忽然转向秘书叶子龙,问得有些突兀:“贺子珍在哈尔滨吗?她现在做什么工作?” 这让叶子龙稍一愣,随即如实回答:“她不在哈尔滨了,去了上海,目前没有工作。” 这让毛主席的脸色瞬间沉了下来,带着几分不解甚至薄怒:“为什么不给她安排工作呢,难道她的资历还不够吗?” 这句质问,与其说是对下属的责备,不如说是一个领袖面对个人历史时的困惑,要回答这个问题,就必须翻开那段交织着爱情、革命与伤痛的往事,毕竟,在井冈山的烽火岁月里,贺子珍这个名字曾无比耀眼。 她16岁便已是共青团干部,1926年入党,是井冈山地区第一位女党员,1927年永新暴动中,她更是领导者之一,人称“永新一枝花”。 但也正是这份果敢与朝气,吸引了初到井冈山的毛主席,而毛主席的智慧与气度,同样让贺子珍倾心。 在1928年,35岁的毛主席与19岁的贺子珍结为夫妻,此后的十年,她既是妻子,也是秘书和战友,两人在枪林弹雨中相互扶持,走过了革命最艰难的岁月。 然而,再坚固的感情,也经不住命运的反复敲打,长征路上,贺子珍即使怀着身孕,也从未要求过特殊照顾。 可一次敌机空袭,彻底扭转了贺子珍的命运,为了掩护战友,她被弹片击中,体内留下了多达17块弹片,此后的半生都活在巨大的病痛中。 然而,身体的创伤,加上接连失去孩子的打击,让她精神几近崩溃,曾经那个坚毅的女性,变得敏感多疑,连毛主席也觉得难以走近她的内心了。 在红军抵达陕北后,两人的矛盾日益增多,毛主席日理万机,而贺子珍在病痛与自卑感的双重折磨下,愈发焦虑。争吵成了家常便饭。 终于,一次激烈争吵后,贺子珍留下写有“从此诀别”的手帕,不顾挽留,执意远赴苏联“治病学习”。 谁知这一去,竟是近十三年的异国漂泊,在苏联,贺子珍语言不通,备受煎熬,甚至一度被关进精神病院,其中的苦楚,后来由王稼祥带回国的报告揭开,不堪回首。 直到1947年前后,在罗荣桓等人的帮助下,贺子珍才回到祖国,她先是在哈尔滨总工会工作,担任过处长。 但这不过是贺子珍归国后的一个短暂落脚点,由于健康状况实在太差,加上东北气候严寒,组织决定让她去上海休养。这个安排有现实的考量:她的哥哥贺敏学在上海,能有个照应。 这也就能解释,为何1950年毛主席询问时,贺子珍处于“无业”状态,说白了,组织上是希望她先养好身体。 这背后,既有对贺子珍身体的关照,或许也有一种让她远离政治中心的“妥善安排”。 而贺子珍自己,在经历了苏联的磨难后,内心对重返复杂的环境可能也存有畏惧,她想要的究竟是一份工作,还是一种心灵的安宁,恐怕连她自己都难以说清。 但尽管早已分开,毛主席对她的牵挂却从未断绝,他曾对女儿李敏感慨:“你妈妈的病,都是为我生的。” 而且毛主席也时常通过女儿寄去信件和礼物,关心她的生活,可这种关心,终究隔着无法逾越的现实距离,甚至显得有些无力。 然而,一个能改变中国命运的领袖,面对前妻的个人困境,所能做的,似乎也只剩下“安排个工作”这样具体而又遥远的关心了。 而在这种境遇下,贺子珍则展现出一种惊人的倔强,她内心或许有委屈,但更多的是极强的自尊心,她始终拒绝再婚,哪怕女儿劝说,她也只答:“死也不会再嫁。” 这份执拗,仿佛成了贺子珍对抗命运的方式,身边的人可以同情她,却未必能理解她那份骄傲与彷徨,与那些在胜利后身居高位的“成功者”相比,她的境遇无疑是落寞的。 在分别22年后,1959年的庐山会议期间,历史给了他们一次重逢的机会,一见面,贺子珍便泪流不止,毛主席温声劝慰:“我们见面了,你不要哭,一哭就说不成话了,以后见不到了……”这次会面,成了他们今生的诀别。 在1976年毛主席逝世,贺子珍最初并未落泪,直到三年后,她来到北京瞻仰遗容,在水晶棺前,压抑多年的情感瞬间决堤,失声痛哭,她献上的花圈上,落款写着:“永远继承您的遗志,战友贺子珍敬献。” 【信源】《贺子珍的路》、《毛泽东年谱(1949-1976)》