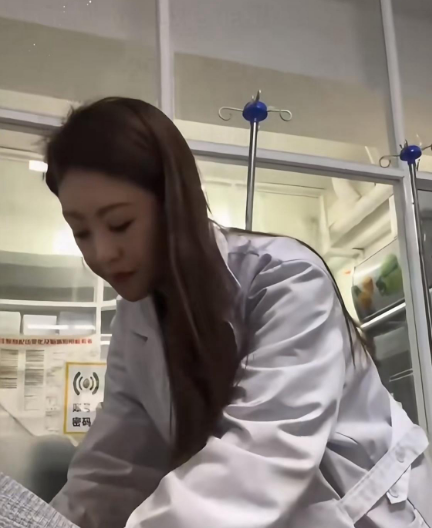

朋友学校曾有个师姐,当时家里条件不太好。大五在医院实习时,为了省钱,跟人合租在医院附近的地下室。因为离得近,她成了科室里的“及时雨”老师有琐碎的事随口一说,她总是毫不犹豫地去完成,人缘特好。 地下室里的“提灯者” 一、潮湿的起点:地下室的“倔强身影” 朋友说,他们学校有个传奇师姐,故事得从大五实习那年讲起。 2018年的深冬,H市的医院家属区后巷,阴暗的地下室走廊里,总晃着个瘦瘦的身影。师姐林晓宇把大衣领子又拉紧些,摸黑推开“家”的门——10平米的隔断间,霉味混着泡面香扑面而来。合租室友小陈正蹲在地上泡方便面,见她回来,递过半根火腿肠:“晓宇,今天又被老师抓去当苦力啦?” 晓宇笑了笑,把白大褂挂在晾衣绳上,水滴顺着衣角砸在水泥地上:“李主任让我整理全年的急诊病历,得赶在年前归档。” 地下室的日子像口生锈的钟,单调又沉闷。可晓宇从没抱怨,她总说:“房租比外面便宜三百块,够我给家里寄半袋面了。” 家里在山区,父亲瘫在炕头,母亲种地供她读书,她实习的工资,一大半都换成汇款单,往老家寄。 二、科室“及时雨”:把苦活熬成光 在外科实习的日子,晓宇成了带教老师们嘴里的“永动机”。 那天值大夜,凌晨两点,张老师突然拍醒趴在护士站打盹的晓宇:“3床术后出血,快帮我拿止血钳和扩容液!” 晓宇瞬间清醒,套上拖鞋就往器械室跑,冰凉的瓷砖硌得脚底生疼,可她跑得比救护车还快。等她抱着器械箱冲回病房时,额前碎发全湿了,却稳稳把器械递到张老师手里:“3号钳、平衡液,都备齐了!” 张老师后来在晨会上说:“小林护士站到手术室的路,比导航还熟。” 最让大家念叨的,是抢救车祸患者那次。凌晨四点,急诊送来个浑身是血的农民工,家属还没联系上。晓宇二话不说,跟着主治医生清创、缝合,血溅到她白大褂上,像朵开败的花。忙到天亮,患者脱离危险,她才发现自己右手掌被缝合针戳出了血,笑着说:“就当和患者‘血盟’了。” 患者家属后来送来一筐山核桃,说:“我男人说,是个穿白大褂的姑娘,攥着他的手说‘别怕’。” 三、暗室生花:苦难里的“偷光人” 地下室的深夜,是晓宇的“偷光时刻”。室友小陈总被台灯晃醒,看见晓宇趴在折叠桌上,对着《外科学》笔记写写画画,钢笔尖在纸上沙沙响,像春蚕啃桑叶。“你都忙一天了,别熬坏了!” 小陈劝她。晓宇揉揉眼睛:“患者家属哭着求医生的时候,我连‘怎么治’都答不上,能不急吗?” 她把科室扔的旧病例捡回来,用红笔圈出手术难点,把带教老师说的“缝合要像绣花” 记在床头,连梦里都念叨着“筋膜分层缝合”。 有次跟台手术,主刀医生突然问:“脾破裂修补,除了用可吸收线,还有啥替代方案?” 满场沉默时,晓宇小声说:“可以用生物蛋白胶粘合,适合基层医院应急……” 她声音抖得厉害,却让主刀医生眼睛一亮:“这丫头,偷偷补课了吧?” 那天后,晓宇的白大褂口袋里,多了本被翻烂的《临床急诊手册》。 四、破茧时刻:光终究会照进来 实习结束前的那场大病历答辩,晓宇讲的“农民工车祸伤救治” 案例,让评委席掉了笔。她讲到清创时发现患者口袋里的汇款单,讲到凌晨守在监护室给患者擦身,讲到家属送来山核桃时,自己想起老家的父母——“医学不是冰冷的技术,是握着患者的手说‘别怕’的温度。” 台下的带教老师红了眼眶,主任当场拍板:“这孩子,我们外科要了!” 后来晓宇搬离地下室那天,小陈帮她拖着行李箱,看见她在走廊墙上写了行字:“暗室里的光,是熬出来的。” 阳光照进来,把字镀成金色。如今的晓宇,已经是外科的骨干医生,每次遇到实习生抽搐,她总会想起地下室的深夜,想起那些在苦里熬光的日子——原来真正的“及时雨”,不是天生会帮人,是把自己活成了光,照亮别人时,也照亮了自己。