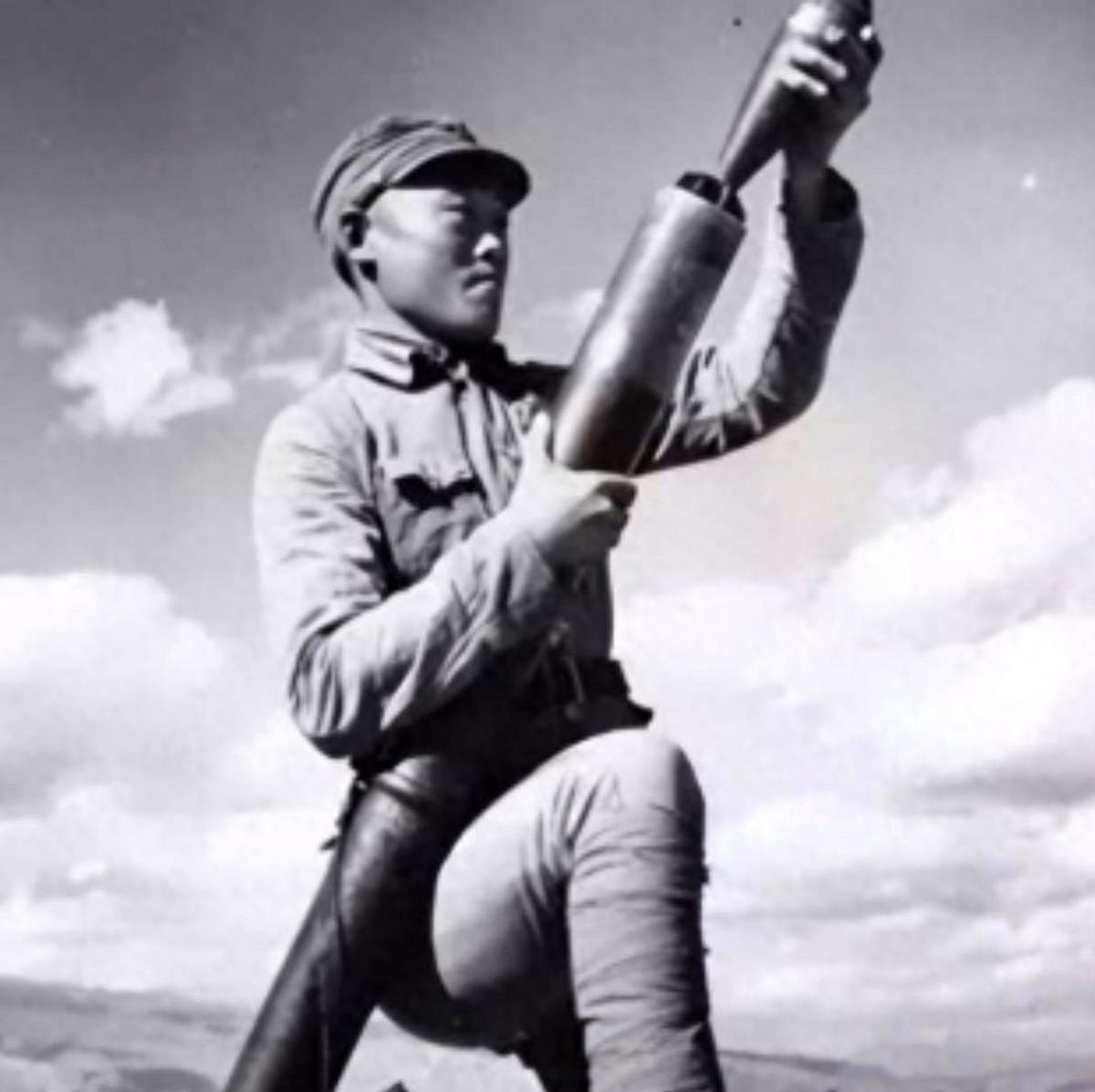

1945年,在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下。他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮。打算给他来一发。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 陈宝柳出生于浙江温州永嘉一个种田世家,祖辈三代以耕种维生,自幼家贫,田间劳作让他练就过人的臂力,也培养出对土地的精准直觉。 因缺学上,他没识多少字却极擅用身手丈量田垄、预测风雨,这种能力在战后被评价为“农民式逻辑里的实用计算”。 十九岁那年,日本人入侵浙东沿海,烧村抢粮,他父兄皆被抓去修工事,三月无音讯,母亲病死,田地荒芜。 陈宝柳没有别的路可走,加入抗日义勇队之后转编入浙南游击大队,接受正式训练,最初是抬担架、运弹药的勤杂兵,一次在突围中捡起烈士的步枪射倒追兵,被营长记住。 随后的整编中,他被送进迫击炮班,学的就是当炮手,当时,迫击炮是全连仅有的两门武器之一,炮弹紧缺,操作精细,误差一寸就可能波及己方。 教练兵都不愿带这群从田间来的兵娃,只有一个退伍老兵愿意指导,他发现陈宝柳眼准手稳,对坡地角度极其敏感。 起初他只能观摩操作,直到一次实弹训练中,主炮手头部中弹临时换人,他根据残留的坐标迅速复位角度,一发命中目标,从那天起他成为副班长,后接任主炮手。 他不识图纸,但能靠观察山形估算距离,他不会计算风速,但能凭榕树叶面翻动判断风向,他反复练习装填与校准,即便在夜里蒙眼也能完成操作流程。 久而久之,部队里传出一句话:打炮让陈宝柳上,绝不走空,那年初夏,他随部队执行任务,沿山道转移。 因电台故障,队伍失去上级联络,在无补给的情况下进入日军扫荡区,第三天夜晚,侦查兵回报前方村落有日军活动迹象,他们只能转入林区待命。 次日清晨,陈宝柳独自前往山丘后侧寻水源,透过枝叶望见下方榕树下聚集约三十余名日军正围坐石滩间饮食,数名穿汉服的女子跪坐一侧,被束缚手腕。 敌人卸下武器堆在一边,看不出任何防备,他迅速隐蔽位置,从随身包袱里取出弹药,确认坐标与坡度后开始搭设迫击炮架。 他并未立即开火,而是从弹袋中取出一枚刻着数字的黄铜牌,那是一次伏击战后捡来的是死去战友留下的识别牌,他沉默地将其系在炮架上,用布条缠紧伤口,然后校准瞄具。 待硝烟稍散,他确认目标瘫痪,迅速收起设备从另一侧小路撤离,返回队伍时,他将敌军残余据点位置一并上报,并协助部队设伏,迎击随后追兵。 这次行动使整支游击队得以摆脱包围,并夺得大量物资,战争结束后,陈宝柳伤残退伍,返回老家,他带着那具炮队镜和战时残留的识别牌,在村口搭建简屋重新种地。 他不愿多言战事,仅在偶尔暴雨季节,主动组织村民修渠固堤,方法多源于当年阵地工事搭建技巧。 多年以后,一次县里举办抗战纪念活动,老队长翻出当年日军据点被摧毁的旧档案,才发现记录人写道:炮击极准,未误伤一名人质,爆破点三次全中核心,疑为特级炮手所为。 陈宝柳未出席纪念大会,只托人送来一段旧炮管,包在麻布里,他在送信中写道:“此物留用多年,无再用之需。”那年冬天他病逝于家中。 在他的棺木中,人们发现那枚黄铜识别牌与炮队镜并排放置,记录着一个农民出身的炮手,从田垄走向战场,又返回乡土的生命轨迹。 (主要信源:《陈宝柳》、《浙江抗战纪事》)

wahoo

神炮手[点赞]应该让他做教员,传授经验[作揖]

用户10xxx04

英雄

无道居士

[点赞][点赞][点赞]

用户14xxx16

历史长河有你[祈祷][祈祷][祈祷]

龙红叶地毯尹德平

向默默无闻的抗日英雄致敬!

用户10xxx86

直觉天生的,学不来!

用户62xxx69

小篇弄清楚近代史再写文章,二战时期中国军队没有识别牌,军人的一切都写在胸口的一块布标上,

用户10xxx12

很多英雄出于农民兄弟

用户75xxx69

说明有证的不一定是行家