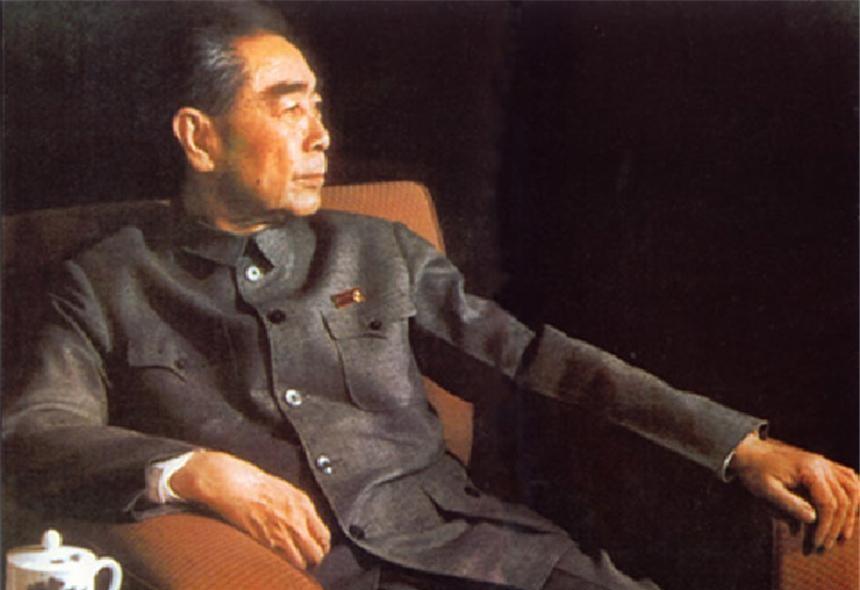

1976年周总理不幸逝世,毛主席流泪仰天长叹:恩来,你还是走了啊 1976年1月8日清晨,北京医院一层病房,“总理,您感觉怎么样?”年轻护士的声音发着抖。周恩来轻轻摇头,被白色床单包围的脸上竟露出一丝微笑,像在安慰对方,也像在安慰自己。 那个冬天格外冷。华灯未亮,广播里循环播报天气,雪夹着雾沉沉压在北京城上空。熟悉他的人都明白,属于周恩来的时间已被病痛一点点啃噬,只剩下细小却顽强的呼吸。可即便如此,文件还堆在床头柜,铅笔、放大镜、夹着纸条的电报,一件都不肯撤。 镜头得从两年前说起。1974年5月29日,毛主席在书房会见马来西亚总理拉扎克。站在门边的摄影师杜修贤发现了异样——周总理没像往常那样先行离席,而是静静等在门口。半分钟后,他才抬手,同毛主席紧紧握住。那一握并不长,却让屋内所有人屏住呼吸。握手结束,杜修贤按下快门,他不知道自己定格的,竟是两位老人最后的并肩时刻。 表面上,周恩来的步伐依旧利落,他仍在穿梭于人民大会堂和病房之间。但医护组的密档显示:1974年夏到1975年末,他前后经历十三次麻醉与开腹,血压一度跌破五十毫米汞柱。医生苦劝他住院静养,他摆摆手,“主席工作多,我能撑。”一句撑字,像钉子一样钉在众人心里。 时间推进到1976年的元旦。那天《人民日报》头版发表毛主席两首旧作,《念奴娇·鸟儿问答》《水调歌头·重上井冈山》。消息传进301医院,周恩来立刻让工作人员朗读。“鲲鹏”二字刚过耳,他闭眼长叹,手指却在被单上轻轻敲,仿佛还在计算下一份简报的时点。朗读结束,他要求再读一遍,说想听清每一个字。护士偷偷红了眼眶——她分明听见,总理的呼吸在诗句间忽快忽慢。 1月5日晚上,病房灯火通明。叶剑英守在门口,担心最后一次手术凶多吉少。推车进去前,总理低声嘱托:“别为我耽误工作。”几个字,已耗尽力气。凌晨手术结束,他陷入长时间昏迷。7日夜刚醒,第一句话还是“去照顾别的病人”。医生愣住,不知该回什么。 8日9点许,监护仪发出尖锐报警。数字从100滑到60、40……急救指令接连下达,肾上腺素、心外按压、人工呼吸,所有程序一气呵成,却阻挡不了那条绿色波形最终拉成直线。9点57分,记录本上写下:周恩来逝世,终年七十八岁。留在枕边的,只有那张元旦报纸。 消息以最高速度送到中南海。毛主席正半倚在床,听完秘书颤抖的朗读,他没有先出声,而是抬头望向天花板,嘴里缓慢吐出八个字:“恩来,你还是走了啊。”泪水顺着皱纹汇入鬓角,浸湿了枕巾。陪伴半个世纪的战友,就这样突然缺席,老人眼中光芒随之暗淡。 丧事如何办,一度成了难题。周恩来留下遗嘱:火化、撒灰、不搞遗体告别,不开追悼会。邓颖超尊重遗愿,可李先念当场激动,“人民不会允许!”争论扩大,最后抬到毛主席案头。毛主席沉默良久,缓声批示:火化、撒灰照办,但追悼会必须开,遗体告别仪式必须有。理由只有一句,“这是人民的情感”。 1月15日下午,北京降半旗,长安街黑压压的人群足有十里。有人跪地痛哭,有人举着总理遗像高呼“周总理万岁”。送灵车驶过天安门,那一声声“总理,好走!”割裂了冬日的寂静。毛主席因病未能到场,只能守着收音机。哀乐响起,他把收音机贴近耳朵,眼泪再次夺眶而出。护士想劝,却被他摆手制止。 此后半年,毛主席时常独自坐在书桌前,翻检旧日文件与诗稿。夜深,他会要工作人员播南朝《枯树赋》录音,听到“树犹如此,人何以堪”时,声音低得几乎听不见;有时他又突然厉声叮嘱,“把国家的事办好,别辜负总理。”话不长,却掷地有声。 从1927年初见到1976年诀别,毛泽东与周恩来之间的信任与配合穿越了大小战役、国共谈判、建国、外交角力,早已超出同事范畴,更像生命里缺一不可的两条支柱。失去周恩来,不仅意味着一个卓越的行政长城坍塌,更让毛主席清晰意识到:自己也站到了历史舞台的最后一幕。 不得不说,许多后人讨论那一年,多聚焦权力更迭,却忽略了这层人性悲怆。政治固然冷峻,可这两位老人彼此握手的画面,给予了时代一抹温度——倘若没有那双在病痛中依旧执拗前行的手,新中国最艰难的那些日子或许会更加摇摆。今天翻检档案,我常被周恩来病历背后的批注击中:用药剂量旁,一行小字写着“请尽量保证思考时间”。那是医生的请求,也是时代的嘱托。 1976年结束前,北京又迎来一场大雪,传闻毛主席把手伸向窗外,让雪花落在掌心。他低声说了句:“恩来喜欢下雪。”警卫员听得真切,却不敢接口。雪融得快,掌心很快湿透。老人将手收回袖口,目光仍停在窗外,像在等待,又像在继续跟那个远去的身影对话。

来日可期

总理千古!!!