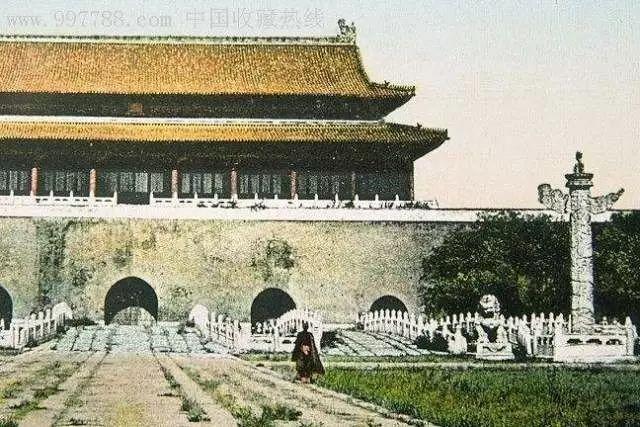

1969年末,中央打算拆掉天安门广场再重新建设,然而在施工的时候,工人们在旧天安门的屋顶上发现了一个神秘的宝盒.... 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 都知道天安门是中国的心脏,也是历史的见证者,经历了多少风风雨雨?大火烧过,炮火轰过,地震台风都扛过,能屹立几百年不倒,靠的就是历朝历代不断地修补维护。 建国以后那会儿,国家对天安门也做过一些修缮,不过那会儿条件有限,主要就是打扫卫生,修修补补,像给城楼“整整容”。 可到了1968年,专家们给天安门来了个彻底的“大体检”,这一查可不得了。城楼里头主要支撑的木头大柱子,有足足两根已经被蛀空、腐烂得不成样子了,这要真遇上大灾大难,可撑不住劲儿。 更麻烦的是屋顶上的那些大梁木,裂痕多的吓人,有整整六根大梁早就断了!这情况太危险了,就像个随时可能坍塌的巨人。 为了安全,也为了保护好这个象征国家精神的门户,中央果断决定:拆掉旧的,在原来的地方,重新建一座天安门城楼! 重建可不像咱们自己家翻盖房子那么简单,领导明确要求了:新天安门必须和旧的一模一样!不光是外面看着像,连里面的骨头架子、每一根木头怎么搭的,都得是“照猫画虎”、原模原样复制出来。 为啥?就因为咱们中国人的这份古建艺术,讲究的就是一个“原汁原味”,不能变味儿了。所以动手拆之前,工作得特别细。 负责木工的老师傅姓姚,他带着人一寸一寸地量,一笔一笔地记,生怕漏掉一点细节。整个城楼的木结构那叫一个精妙,没用一根钉子,全靠传统的榫卯手艺,一根根木头凹凸咬合,严丝合缝,稳当得很。 这拆的时候还有个特别有意思的老说法,据说天安门屋脊正中间那块金黄色的琉璃瓦底下,压着一样宝贝,是几百年前建楼时放进去的“镇楼之宝”,能辟邪保平安。按照老规矩,拆楼之前,得先把这宝贝请出来。 这事儿就落到了姚师傅肩上。他小心翼翼地爬上那高高的屋顶,找到了屋脊正中那块最特别的琉璃瓦。别看年头长了,这瓦可结实着呢,跟周围的其他瓦片咬得死紧。 姚师傅拿着工具,一点一点,耐心地敲啊、撬啊,生怕碰坏了边上珍贵的瓦。费了不少劲,总算把那块黄瓦给弄碎了。碎瓦掉下去,果然露出了一个藏在下面的木头盒子! 这盒子不大,盖子上的花纹一下就吸引了姚师傅的目光:两条活灵活现的龙,围绕着中间一颗珠子,雕刻得那是相当精美,一看就不是普通老百姓家的东西,带着皇家气派。 盒子本身是用极其珍贵的金丝楠木做的,不过放在屋顶风吹日晒几百年,木头也变得又干又脆。姚师傅屏着呼吸,用工具沿着盒盖边缘轻轻一撬,盒子应声开了。 里面都有些啥?最先看到的是一块褪了色的金元宝,接着是一块红艳艳、看起来很天然的宝石。盒底还铺着一层五彩缤纷的五谷杂粮,以及一些红艳艳的朱砂。 这些可都是好东西啊!这金元宝、红宝石、朱砂、五谷,组合在一起,就是古人眼中能够“辟邪镇煞”、祈求风调雨顺和国家安定的宝物。它们静静躺了几百年,守护着这座城楼,也守望着下方的京城。 随着宝贝被取出,旧天安门的使命也就正式结束了。工人开始动手,按部就班地把它拆掉。拆的过程本身,也是对古人智慧的一次震撼教育。 除了基座是砖混结构,整个城楼几乎全部都是纯木头的。更绝的是,那些粗大的木架、复杂的结构,真的一颗钉子都没有。 全靠着精巧无比的榫卯连接,木头和木头相互咬合,构成一个坚不可摧的整体。 工人师傅们拆的时候都赞叹不已,一边拆,一边更仔细地记录每根木头的尺寸、位置和连接方式,确保新楼能丝毫不差地“复制”出来。 新建的天安门城楼,就是从原址上一砖一瓦重新建起来的。用了最好的新材料,里面甚至添加了像防雷装置、方便电视转播的线路这些现代化设备。 但最重要的一条没变:外形、结构、尺寸、所有的图案装饰,都和拆掉的那座老城楼一模一样,完全是遵照老楼的样子“克隆”出来的。 几个月后的落成典礼上,人们看到的新天安门,稳稳当当,更加结实安全,但那份历史的厚重感、那份深植于民族记忆中的模样,一点没变。 至于从老楼顶请下来的那个宝盒,后来被收藏在了文物部门。姚师傅又接了一个光荣任务:把一块精心雕刻、记录着重建日期的汉白玉石,重新安放到新天安门屋顶正脊中央的老位置上。 这块石头,就像当年的宝盒一样,再次成为了新的守护者,在新世纪的阳光下,继续默默地守护着这座象征国家精神和人民意志的伟大建筑。 从几百年前的镇楼之宝,到汉白玉石的新守护,天安门的故事,永远围绕着传承与守护展开。 不论时代如何发展,技术如何进步,那些凝聚了民族智慧、承载着国家记忆的“宝贝”,都需要我们一代又一代的人,用心地去守护、去传承。 信息来源: 重建天安门揭秘:主席批示原样不动楼顶发现宝盒2009年02月01日11:37 来源:齐鲁晚报