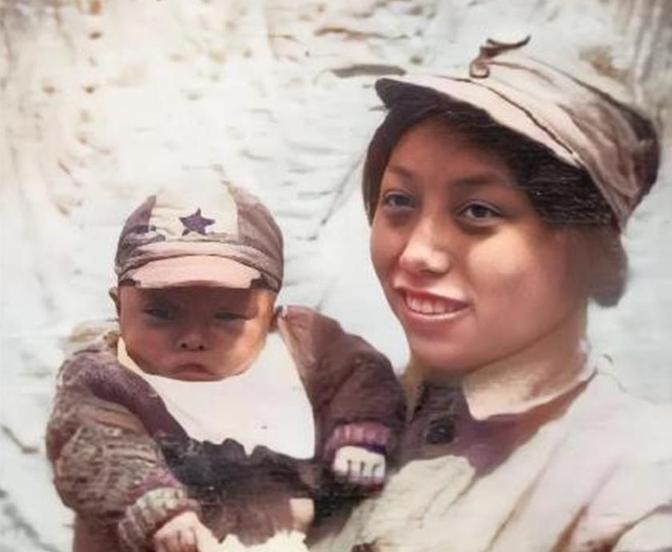

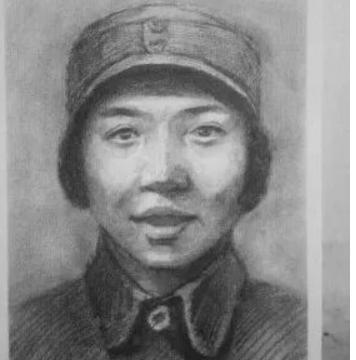

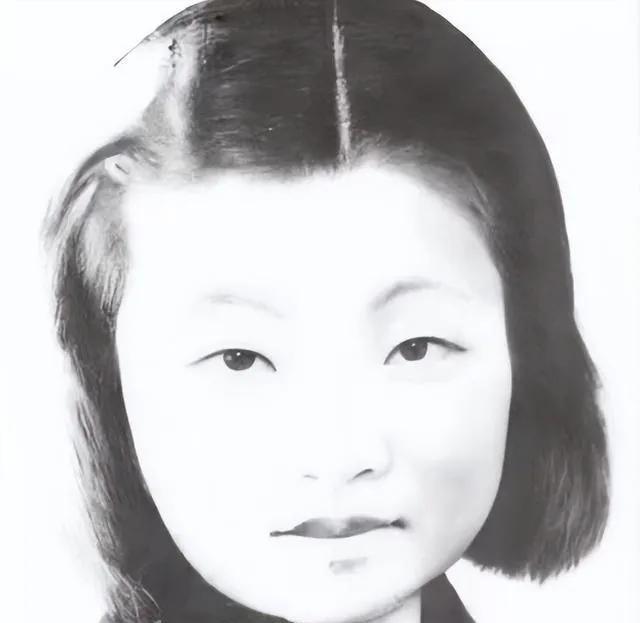

“你到底说不说?不说我就把他扔到锅里。”婴儿撕心裂肺的哭喊,可张立不能出卖组织,只能一言不发死死盯着孩子。随后孩子被丢尽了沸水里。 在那个烽火连天的年代,一个年轻母亲面对日军逼供时选择了沉默,她的婴儿因此付出生命代价。这件事发生在抗日战争中期,牵扯到无数家庭的破碎和民族的苦难。到底是什么力量让她宁死不屈?张立出生在安徽合肥一个有革命传统的家庭里,她父亲张廷兰早年投身推翻帝制的行动,哥哥张敬修秘密从事地下工作。从小听这些事长大,张立自然而然地走上抗日道路。青少年时她就接触进步思想,觉得后方工作不过瘾,总想直接上阵干点实事儿。 1938年她加入中国共产党,先在后方处理物资联络,但她不满足,多次申请去一线。组织看她脑子活络,就把她调到锄奸队,专门对付汉奸和特务。那里她遇上余光文,两人都是有文化有理想的年轻人,一来二去成了夫妻,生下女儿余泽军,继续在晋察冀根据地干活。张立怀孕时也没闲着,坚持参与讨论抗日计划。儿子出生后一个月,正赶上日军大扫荡,她抱着孩子跟部队转移。这段经历显示出她对集体的忠诚,但也埋下悲剧的种子。日军那时候正疯狂进攻抗日根据地,打算把力量一网打尽。 张立夫妇负责一支部队的撤离,她拒绝丈夫让她藏在村民家的建议,坚持抱孩子随行。队伍夜里走小路,本来挺顺利,谁知前方突然冒出日军。侦察回来报告说敌人有三百多人,已经发现这边,正快速追来。余光文判断硬拼会损失太大,就决定派小队殿后。张立体力不行了,不想拖累大家,自愿留下。余光文安排五名战士保护她和孩子,然后带主力从小路溜走。 张立把女儿交给炊事员藏起来,自己抱儿子和战士们扮成百姓往村外挪。没多久就被日军堵住。敌人进村把居民赶到空地盘问,几个汉奸怕挨整,主动指认张立。日军抓住她,烧开一锅水,逼问部队去向。她一口不松,敌人就把婴儿扔进锅里,然后用刀刺死她。这事发生在河北阜平县柏崖村,1943年12月10日。张立时年23岁,儿子刚满月。日军恼火,对村里展开屠杀,百余名战士和百姓丧生。 抗日战争打到1943年,日军在华北根据地反复扫荡,试图摧毁抗日力量。晋察冀边区是重点目标,那年夏天日军集结两万兵力猛扑过来。情报部门很快得到消息,指挥部开会决定避开锋芒,先撤离,日后再反攻。部队分三路走,张立夫妇带第三路。她生产没多久,抱着婴儿行军不便,余光文劝她暂留乡亲家。她觉得那样会脱离集体,坚持跟上。撤退途中前方遇敌,余光文派人探路,发现三百日军逼近。如果正面对抗,伤亡会很大,只能留小队断后。张立主动请缨留下,让丈夫带人走。余光文选五名可靠战士护她一家,然后领队撤出。 张立安排女儿藏匿,自己抱儿子伪装村民。日军进村集中居民审问,汉奸出卖她。军官确认她身份,用开水锅威胁。她拒绝开口,婴儿被扔进锅,她被刺死。村中惨案造成大量死亡。余光文后来返回,看到妻子和儿子遗体,当场昏迷。他用大树做棺,母子合葬村东。女儿余泽军三岁,被马夫邵永顺救出,从此失去母亲和弟弟,与父亲分离多年。这件事反映出日军暴行,也显示抗日战士的牺牲。余光文继续领导战斗,参与多次反击,直至胜利。新中国成立后,他担任军职,成为开国少将。女儿长大后多次追忆母亲,前往柏崖村讲述事件。村民世代守护墓地,提醒后人勿忘历史。 事件后,日军在柏崖村制造血案,机枪扫射人群,尸体遍地。余光文带队回来,目睹惨状,锯树做棺埋葬妻儿。女儿余泽军躲过一劫,但从小孤苦。余光文中留有敌弹,坚持工作,组织部队摧毁日军据点。沙飞在突围中受伤,被救后返回党校。余光文晚年回顾一生,强调抗日牺牲重要。女儿保存母亲照片,教育后代记住国耻。柏崖村成纪念地,记录日军罪行。 战争不只战场厮杀,还有无数家庭破碎。张立的选择源于对组织的忠诚,她知道开口会害更多人。日军和汉奸的行径暴露侵略本质,汉奸畏惧报复出卖同胞,日军用残酷手段逼供。抗日战争中,这样的惨案不少,推动更多人加入抵抗。余光文夫妇的故事是典型,反映那个时代普通革命者的命运。张立从后勤到一线,逐步成长,她的牺牲不是孤例,而是千千万万人的缩影。女儿余泽军后来参与采访,描述母亲抱子转移情形。事件影响深远,提醒和平来之不易。

大盛

待到来年八月八,马踏东京赏樱花!