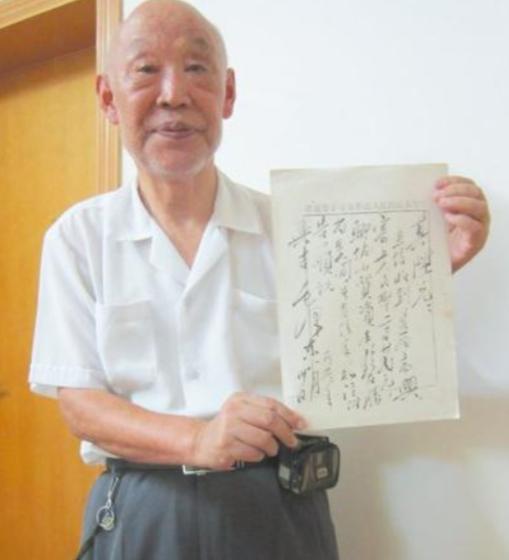

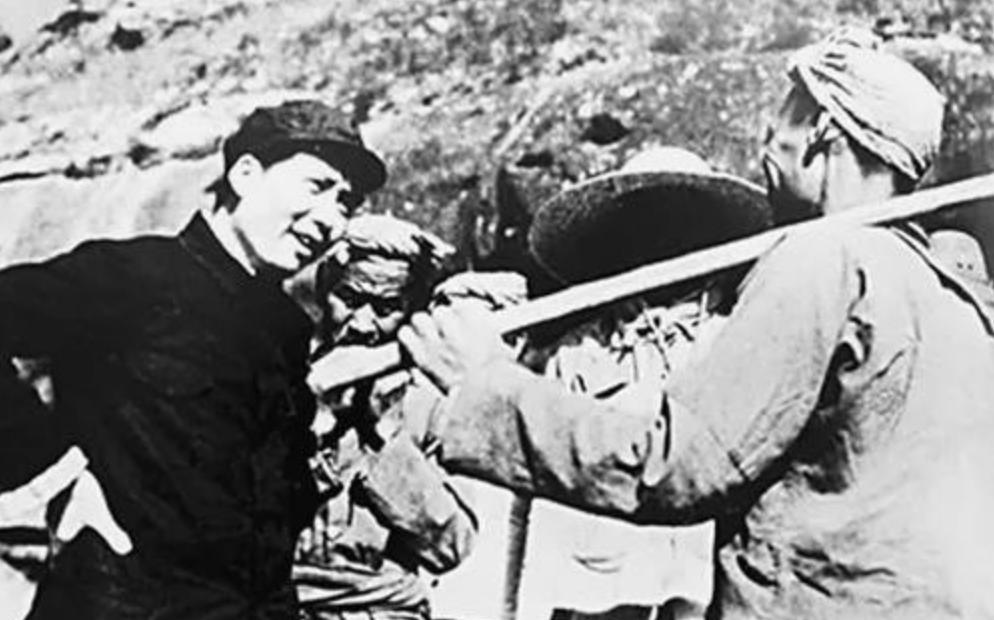

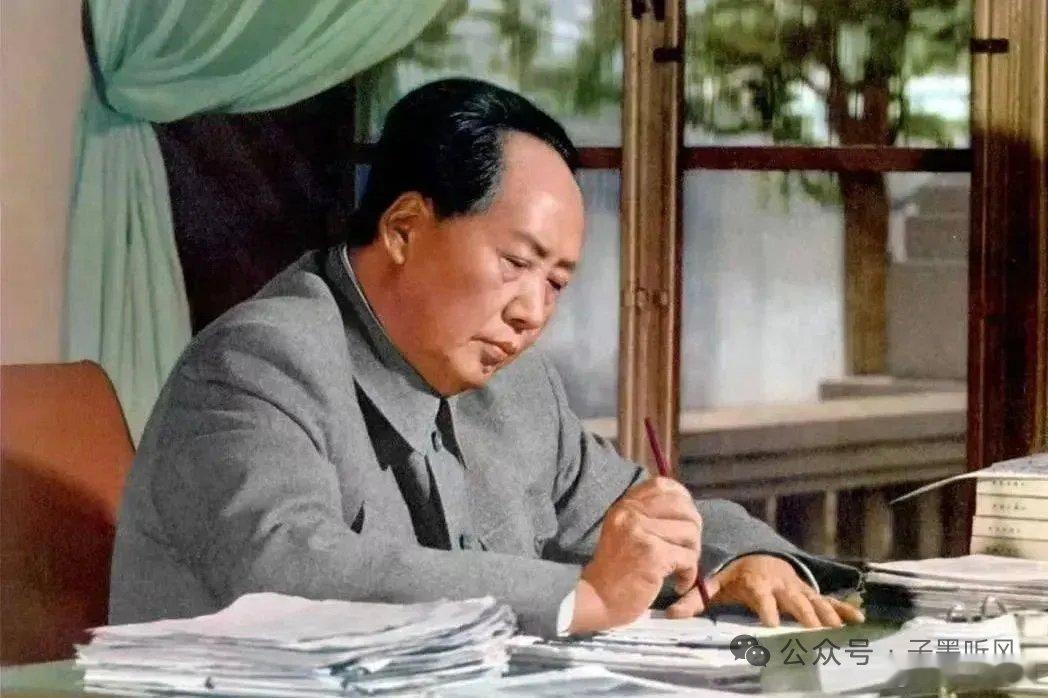

1950年,铁匠朱其升看到家家户户都挂上了毛主席头像,他越看这个人越眼熟,于是偷偷将妻子拉到一旁对她说:“其实毛主席是我结拜兄弟。”妻子大惊:“你怕不是穷疯了吧!” 1911年深秋,辛亥革命正烈,朱其升已是一名湖南新军的老兵,身强体壮,枪法熟练,为人豪爽,颇受同僚敬重。 那日,他刚从训练场返回军营,在门口听到一阵争执声。走近一看,一名瘦削的青年正与招兵官言辞激烈地辩论着。 青年穿着洗得发白的短衫,目光炯炯,口中说着:“我虽是学生,但心怀天下,请务必让我加入革命军!” 招兵官一脸不耐:“你说得好听,但没有担保人,我们不能随便接收,走走走!” 朱其升心头一动,走了上去:“兄弟,怎么称呼?” 青年抬头一看,先是惊讶,又平静地说:“毛润之,来自湘潭,愿为革命效死力!” 朱其升一听,拍了拍毛润之的肩:“好名字!润泽天下,志气不小。你既有这份心,我替你担保!” 毛润之连忙拱手致谢。朱其升又拉来老战友彭友胜,两人一起为毛润之担保。就这样,毛润之正式成为湖南新军的一名列兵。 军中日子艰苦,但毛润之丝毫不抱怨。朱其升教他打枪、操练,毛润之则讲读书、天下大势。两个年龄相差七八岁的男人,一动一静,相得益彰,渐渐结下深厚情谊。 有一日夜里,两人围着炭火烤干衣服。朱其升说:“润之,你读那么多书,想过以后干啥?” 毛润之沉吟片刻,说:“读书是为了明理,投军是为了救国。国家若能强大,百姓能吃饱,我愿意做一把锄头、一颗子弹,死也甘心。” 朱其升听后,一时语塞,只觉这个瘦瘦的学生,不是寻常人。 1912年,清廷退位,南北议和,新军被裁撤,大批士兵领了遣散费,解甲归田。部队解散那天,很多人都在打点行李,有人痛哭,有人狂欢。 朱其升却心头泛起忧思,他知道,革命远未结束,而他们这些人,散了也就再无后缘。 毛润之找到朱其升,脸上难掩不舍:“其升兄,这一别,不知何时再会。” 朱其升仰头喝了口酒,拍拍他肩:“你我虽非亲兄弟,但军中情义胜似手足。今日咱们结个义吧,将来若谁有出息,绝不忘兄弟!” 两人找来彭友胜,在营外桃树下,焚香跪拜,三人互称兄弟。毛润之是老幺,朱其升为长,彭友胜居中。那晚月光皎洁,兄弟三人一杯老酒,一把泪水,将革命之情深深埋入心中。 第二日天未亮,他们便各自踏上归途。毛润之去了长沙,继续求学;朱其升则回了老家,种地打铁,娶妻生子,成了庄户人家中最普通的一员。 此后四十年,朱其升几乎再未听过“毛润之”这个名字。他日复一日打铁种地,直到抗日战争胜利、国共内战爆发,战火纷飞,他仍只求一家平安。 直到1949年,中华人民共和国成立,家家户户贴起了毛主席画像。朱其升初看,只觉眼熟;再看,心头狂跳:这人眉宇神情、言谈举止,竟与当年那个瘦削少年如出一辙。 1950年,他再也按捺不住,悄悄对妻子道出当年往事。 妻子先是不信,后来偷偷翻了他珍藏多年的那封布包,里面正是毛润之赠他的小册子,还有当年结义焚香时留下的合照残片,虽然模糊,却仍能看出当年青涩模样。 朱其升并未到处宣扬自己与毛主席的交情。他明白,如今毛主席是国家领袖,他自己只是个老铁匠,不想给润之添麻烦,也怕被人当作“攀附”。 他只将画像供在灶台边,烧香敬酒,嘴里喃喃道:“润之,兄弟我还在,你那句‘不忘兄弟’,我记了四十年。” 那年秋天,村里组织写信给毛主席,表达乡亲感恩之情。朱其升写了一封信,说:“湖南某村一老卒朱其升,愿主席安康,天下安宁。”信寄出后,很快得到了回信。 他知道,哪怕润之身处高位,也记得军营里那个教他打枪、为他担保的朱其升。只是如今一个天,一个地,兄弟之情,只能深埋心中。 岁月如梭,朱其升晚年常常在黄昏坐在炉边,盯着墙上那张毛主席画像出神。他的孙子问他:“爷爷,你是不是见过毛主席?” 朱其升只是笑,摇头:“他是好人,是个为百姓打天下的人。我能给他烧锅铁,算是我这辈子的福分。”