古代“夜壶”口那么小,那女人要怎么用呢?看完之后瞬间明白了!老祖宗的智慧是真高! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 古代的夜壶造型多为壶状,口小身圆,初看让人疑惑,尤其是女性使用起来似乎并不方便,古代女性并非不如厕,也不会为此憋整夜,事实上,古人在这方面的设计早有分工和讲究,男女用具本就有所区分。 男用夜壶普遍口小,便于站立使用,确实不适合女性,但古代并非只有这种一种夜壶,女性所使用的夜壶结构更为贴合身体特征。 考古中曾出土过椭圆形、宽口的女性夜壶,壶口像漏斗,开口足够大,部分还带有喇叭状设计,呈斜面弯曲,以便坐姿使用。 这类器具造型与男式夜壶不同,口部向外延展,有的壶口边缘抬高,能有效防止液体飞溅,也有学者称之为“净器”,在宋代、明清时期均有实物留存,材质从陶器、瓷器到铜制都有,适应不同家庭阶层的需求。 富贵人家的女子多使用一种叫“净桶”的器具,这种器具类似小凳子,桶身木制或铜制,口大身深,内壁通常有防异味设计,净桶常置于闺房角落或屏风后,有些甚至外观雕花上漆,桶内放灰或香草吸收异味。 紫禁城内的妃嫔夜间起夜,由宫女负责提净桶,布置妥当后伺候如厕,慈禧太后使用的净桶材质为檀香木,内壁包裹丝绸,还配有软垫。 用后宫女需立刻更换香灰,并将净桶盖好,送出宫殿处理,过程需保持无声,避免打扰寝宫安宁。 在民间,女子夜间如厕也有讲究,普通家庭虽不比皇宫奢华,但也有女性专用的便器,民间女性多用坐姿,夜壶常放于床边或炕下,使用后盖上木盖或布盖,第二日由家中人倒出。 北方冬季寒冷,不愿深夜出屋,这类夜壶尤其常见,有些北方地区还在夜壶外包裹兽皮,用于保温和防摔,东北出土的铜壶曾带有皮革残留痕迹,说明当地百姓早有类似设计。 马王堆汉墓出土的漆器夜壶结构精巧,壶体漆彩清晰,器身绘有纹饰,壶口设计平滑,疑为女用,长沙地区也出土过类似便器,宽口椭圆,壶身低矮,说明女性夜壶在当时已有相对成熟的形式。 魏晋时期,夜壶材质进一步丰富,贵族在夏季使用玉制夜壶,冬天则换铜壶,以应对温差,铜壶中空,可注热水,用作保温,类似于现在的保温壶结构。 有些地方为了应对北方寒冷,还设计了夜壶专用架,将夜壶架于木制或铜制挂钩上,使之远离地面寒气。 夜壶不再随意放置,而是有了固定位置,便于取用,也防止滑倒,这些细节看似不起眼,但在古代居住环境较差、卫生条件有限的背景下,已属难得的用心。 除了器物设计,古人还形成了完善的处理系统,宋代城市如临安,就有专人负责清理夜壶,清晨由“净夫”上门收集排泄物,用于城外农田施肥。 这些人被称为“倾脚头”,日出前就穿梭在街巷之间,倒空夜壶后还会用水清洗,保持屋内卫生,北京曾有“粪厂胡同”专门堆放夜壶收集物,由此可见古人早有循环利用之意识。 在清宫,夜壶不只是生活用具,更是一种等级标志,太监所用者为锡制,王公贵族用者为铜或瓷,皇室夜壶需由内务府特制,部分夜壶饰有宝石,或涂景泰蓝。 乾隆皇帝所用夜壶由景德镇定烧,釉质光滑,不易藏味,使用之前,工匠需斋戒数日,工序极为繁复,这些制作流程都有详细记载,夜壶成为一种“可藏、可赏、可用”的日用品。 在民国时期,夜壶依旧存在,张作霖府中曾设专人打理夜壶,每房姨太太配专属便器,夜壶材料为银制,部分夜壶内部镀金防腐蚀,还有加热功能,壶中夹层注水保温。 吴佩孚则热衷收藏各类民窑夜壶,品种繁多,造型各异,他将这些夜壶编号登记,存放于锦盒之中,部分还作馈赠之用。 上世纪中叶,夜壶仍见于广大农村及城市老屋中,公共厕所尚未普及,许多家庭保留夜壶作为晚间临时如厕工具,至今部分医院、护理机构仍用简化夜壶服务卧床病人,形式虽变,但基本原理依旧可见。 古人的生活智慧,往往藏在这些不起眼的小器具中,夜壶虽小,却凝聚了古人对日常生活的关注与改进,从设计、使用、处理到社会系统支持,这种对细节的追求,反映了一个时代对生活秩序的严谨态度。 夜壶的演变历程,也是人类文明进步的侧影,看似简单的一件器具,实则穿越千年,见证了生活方式与社会结构的变迁。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中华网——古代“夜壶”口那么小,女人怎么用?看完瞬间明白了,古人真聪明(2)

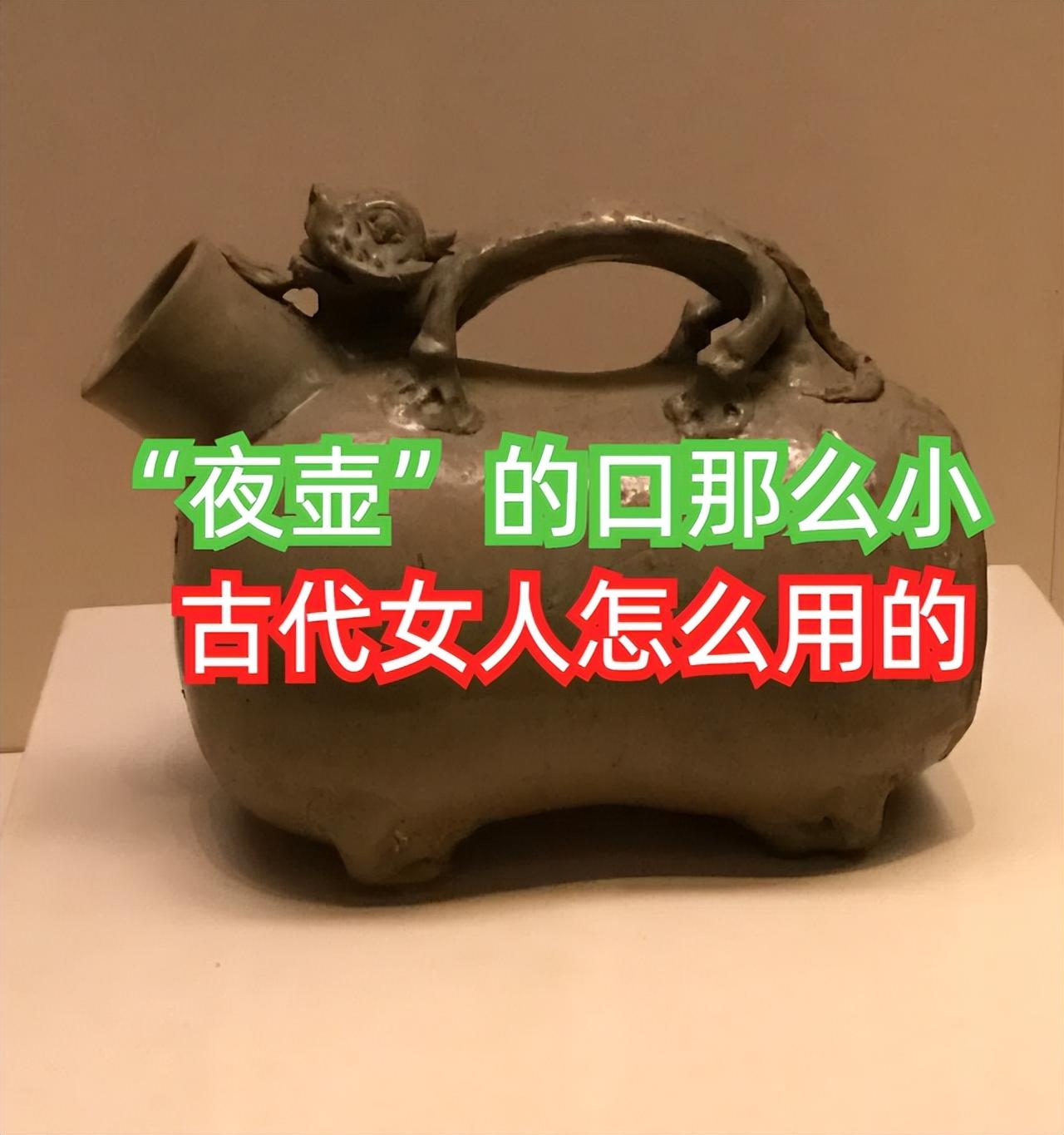

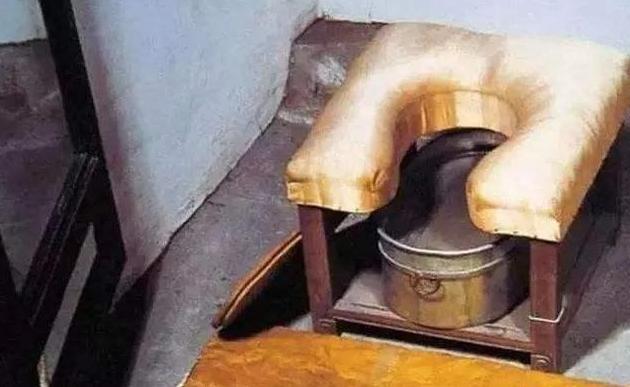

![还是古人会生活[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/18378958890841772860.jpg?id=0)