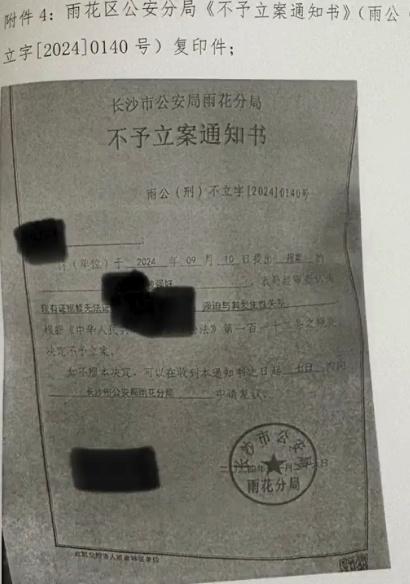

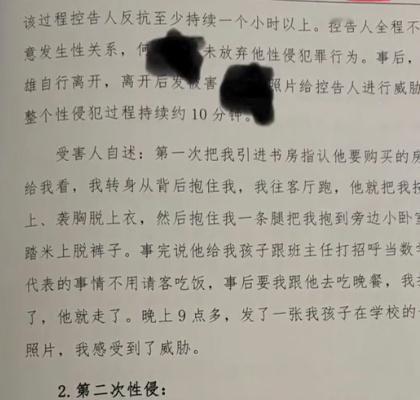

湖南长沙,一单亲妈妈为女儿升学结识了招生老师。对方先以"方便沟通"加微信,后承诺"给孩子班干部职务"获取信任。女子称,男老师假借家访闯入自己家,连续三次强行与其发生关系。女子怕女儿被报 复忍气吞声,就医后,查出HPV感染,整夜失眠被诊断为心理创伤。女子在苦熬多个月后报警,警方以现有证据无法证明男老师有强迫行为为由不予立案。事后,街道及社区曾介入调查,男老师赔偿了20万元。校方咬定是"婚外情",男老师未达开除条件,但已经调整了岗位。 据悉,李女士(化名)是一位单亲母亲,独自抚养女儿小雅(化名)。 2023年初,小雅入读长沙某学校时,招生老师张老师(化名)主动添加李女士微信,声称“方便交流孩子的学习情况”。 张老师热情周到,时常分享教育心得,李女士起初心怀感激。毕竟,作为忙碌的单亲家长,她渴望女儿获得更好机会。孩子入学后,张老师提出“帮小雅在班上争取一个职务”,这让李女士倍感信任。 然而,这段关系在2023年9月5日急转直下。 当天,张老师以“家访”为由造访李女士家。李女士回忆,当时家中无人,张老师突然强行与她发生了关系。她惊恐万分,却因害怕影响女儿学业而隐忍。 事后,张老师继续先后两次强行发生了关系。李女士陷入深度焦虑,夜不能寐,常被噩梦惊醒。 2023年10月18日,她赴医院检查,病理报告显示“低危型HPV阳性”,医生诊断她感染病毒,并伴有创伤应激障碍症状。 2024年初,李女士鼓起勇气报警,公安机关介入调查,但2024年出具《不予立案通知书》,认定“现有证据无法证明张老师强迫发生关系”。 李女士崩溃了,她原以为正义会降临,却换来一纸“证据不足”的结论。 2024年9月,李女士与青春期女儿小雅发生激烈争吵,社区介入后才得知隐情。社区和街道火速成立工作组调解。 经多次协商,张老师赔偿李女士20余万元“补偿金”,双方达成和解。 涉事学校回应称,公安机关已“详尽调查”,事件属“婚外情纠纷”,张老师被调离招生岗位,但情节“不构成开除”。 近日,李女士将此事在网络上公开网络,希望网友们评评理。 本案中,李女士指控张老师使用威胁手段强行发生关系,但警方认为证据链断裂,那么,从法律角度,张老师到底是否构成强奸罪呢?警方不立案是否合理呢?李女士又该如何救济呢? 《刑法》第236条规定,以暴力、胁迫或者其他手段强 奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。 一般而言,强 奸 罪要求证明“违背妇女意志”,实践中依赖以下证据链: 一是,即时反抗痕迹,如伤痕、衣物破损; 二是,求助证据,如事发后报警记录、向亲友倾诉的证人; 三是,胁迫证据,如威胁录音、文字记录。 本案中,李女士并没有在第一次与张老师发生关系时就选择报警,而是在多个月后报案,且在三次发生关系后才就医,导致生物证据灭失,身体伤痕无法追溯。 而微信聊天记录多半也是没有直接反映出张老师有对李女士的威胁言语,从学校反映称双方有婚外情关系,不排除有两人有暧昧的聊天记录可能,这更加大了认定存在《刑法》中“胁迫手段”的难度。 对于前期微信中的友好互动,尽管李女士可能解释为维持表面关系保护女儿,但法律更重客观证据而非主观意图。 《刑事诉讼法》第55条规定,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。 证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。 回到本案,现有证据无法直接证明张老师采取了强迫手段迫使李女士与其发生关系,反而有暧昧聊天记录可能,单纯依赖于李女士单方指控,显然无法对张老师定罪。 因此,从疑罪从无、存疑有利于被告人原则,无法判定张老师涉嫌犯罪。 《公安机关办理刑事案件程序规定》第178条规定,公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,……予以立案;认为没有犯罪事实……不予立案。 可见,公安机关在立刑事案件时,要求有犯罪事实,而本案现有证据不足确实是不立案的理由之一。 李女士如对警方不立案有异议,结合《刑事诉讼法》第113条规定,依法可向人民检察院提起立案监督寻求救济。 在和解赔偿20多万元之外,李女士如认为自身损害不足以弥补,还可以提起民事诉讼,索要赔偿。 对此,大家怎么看呢?