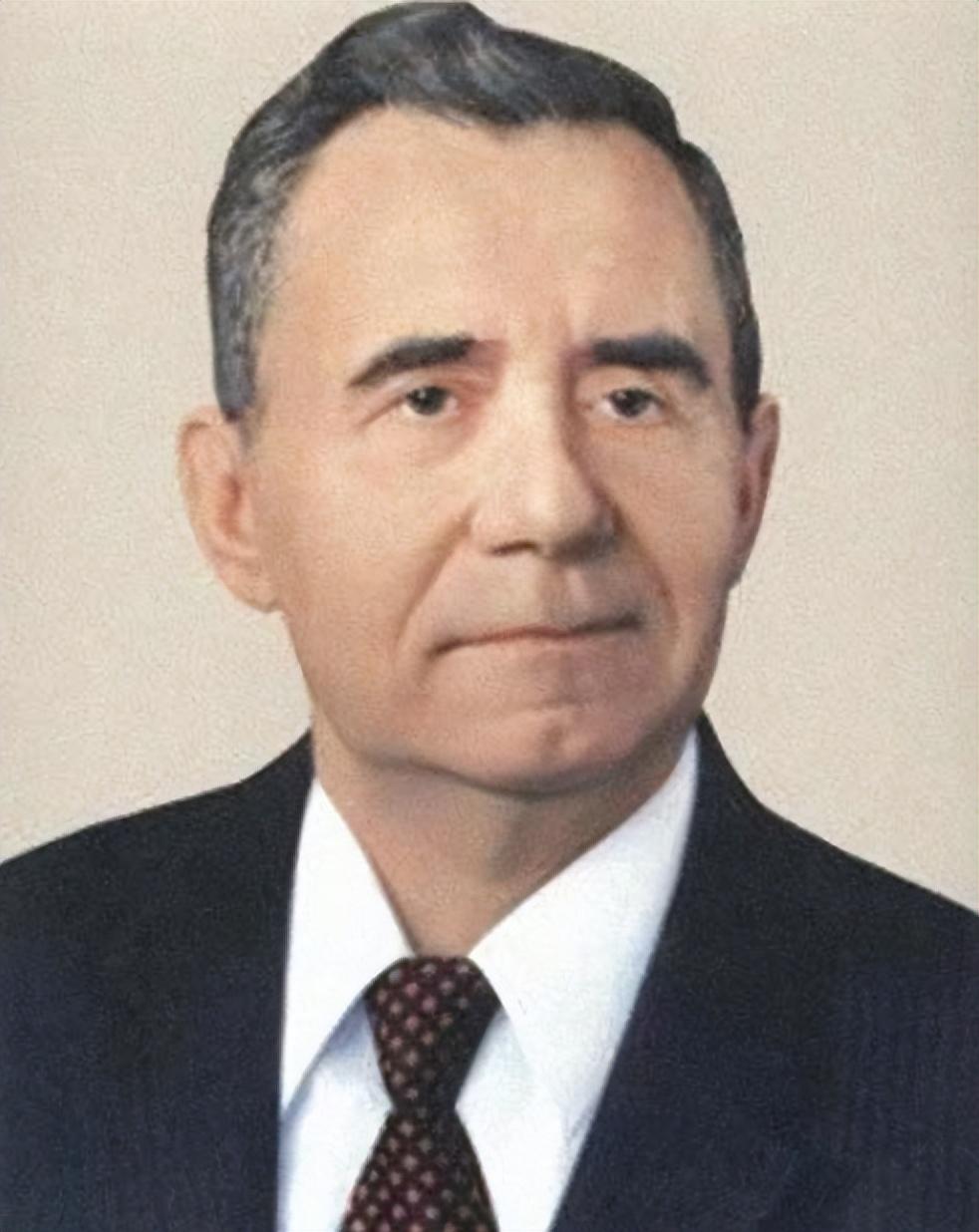

设计拖垮罗斯福,连投40次反对票,被称为"东方外交第一号人物",农民出身的苏联外交家葛罗米柯,其外交风格为何如此强硬,在去世后又为何赢得西方世界的尊重? 1909年出生于白俄罗斯农户家庭的葛罗米柯,命运转折始于1939年。当时苏联经历大清洗,外交界人才凋零,学农业出身的他因 "出身干净、头脑灵活" 被意外调入外交部。这个连自己都承认 "靠运气上位" 的年轻人,很快展现出惊人天赋——他能背诵莎士比亚全集,用英语演讲两小时不换气,对任何外交议题都能对答如流。 斯大林对这个年轻人格外赏识。在那个对外示好可能被送往西伯利亚的年代,葛罗米柯的强硬与忠诚恰好契合了苏联外交的需求。1943年,他升任驻美大使,在苏德战争最艰难的时期,以 "要求而非恳求" 的姿态从美国争取到海量援助,既保住了苏联的体面,又解了前线燃眉之急。 1946年联合国成立后,葛罗米柯的名字与 "否决" 紧密相连。在裁军谈判中,他两年内投下40次反对票,平均每月两次否决西方提案,"Mr.No" 的绰号传遍世界。这种近乎偏执的强硬并非个人性格使然——斯大林时代的外交逻辑里,任何妥协都可能被视为背叛,而葛罗米柯将这种逻辑演绎到极致。 1962年古巴导弹危机期间,面对肯尼迪出示的导弹基地照片,葛罗米柯面不改色地否认:"这不可能。" 这种睁眼说瞎话的本领让美国总统怒斥其为 "满嘴谎话的混蛋",却也恰恰体现了他的外交信条:国家利益面前,真相可以让道。即便是中苏关系破裂后,他与中国外交官的争吵也从不留情面,会议室里的火药味常常持续数小时。 从斯大林到戈尔巴乔夫,葛罗米柯担任外长近30年,见证九任美国总统更迭。赫鲁晓夫时期,他主导了中苏蜜月到交恶的全过程;勃列日涅夫时代,他助力苏联在冷战中一度占据上风;直到 1985年,这位86岁的外交元老还力荐戈尔巴乔夫上台,希望挽救衰退的苏联。 但历史终究难违。1987年葛罗米柯退休时,苏联已显露解体端倪。两年后他去世,葬礼规格堪比国家元首,里根政府发来的唁电中,罕见地承认这位 "对手" 为 "东方外交第一号人物"。俄罗斯后来发行的纪念邮票上,他紧锁眉头的肖像,恰是那个时代苏联外交的缩影 —— 僵硬、强硬,却又充满捍卫国家利益的执着。 这位从农村走出的外交家,用30年时间诠释了苏联外交的全部密码:以国家为名的坚韧,以利益为尺的冷酷,以及在历史洪流中身不由己的宿命。当 "Mr.No" 的绰号随苏联解体逐渐褪色,留在外交史上的,是一个关于忠诚与偏执、智慧与狡黠交织的复杂剪影。