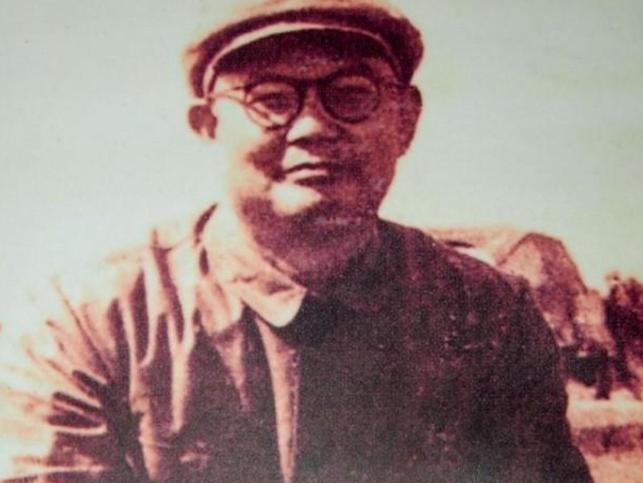

1980年,83岁的叶剑英元帅返回了老家广东梅县,在他祭祖扫墓时,发现母亲的坟茔已破败不堪,当村干部提议重修老夫人墓地时,叶剑英摆手说道:“就保持这样就好……” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1980年的盛夏,广东梅县的山路蜿蜒起伏,蝉鸣不歇,83岁的叶剑英元帅,在阔别家乡多年之后,终于回到了这片他魂牵梦绕的土地。 陪同他的干部们本以为这会是一场庄严而隆重的回乡之旅,毕竟,眼前这位老人,是新中国的开国元勋,是共和国的元帅,然而一切都出乎意料。 在走访家乡的行程中,有一个特别的目的地:母亲的坟茔,山风拂过,老元帅步履缓慢,拐杖点在地面上,仿佛每一步都走得沉重。 他看到了熟悉的村庄,眼前的学校比当年宽敞明亮,农田井然有序,烈士纪念碑在阳光下熠熠生辉,这些变化让人欣慰,但当脚步停在那座坟前,众人却不由自主地沉默了。 那只是一处覆满野草的黄土堆,一块粗糙的石碑静静立着,上头刻着几个已经风化的字,显得模糊不清。 与其说是墓碑,不如说只是一个象征,在场的干部感到难堪,这么一位共和国元帅的母亲,安息之地竟如此简陋,实在令人意外。 叶剑英没有任何责怪或哀叹,他只是静静地站在那里,神情平和,神思仿佛早已回到了那个物质匮乏却情感真挚的年代。 他没有指挥修缮,没有要求拔高规格,只是久久伫立,目光沉静,对他而言,墓地的简陋并不是问题,相反,这样的样貌,也许才更贴近母亲一生的风骨。 母亲陈秀云,是一位普通的客家妇女,没有读过书,但心中自有一把标尺,节俭、坚韧、温厚,是她留给儿子最深的印记。 叶剑英幼年时曾因几粒米掉在地上不愿捡起,母亲没有指责,只是默默弯腰拾起,然后在油灯下轻声向他讲述一粒米从种下到收成的辛劳历程,这种近乎无声的教育,终其一生都在影响着叶剑英。 这种节俭的家风,不只存在于儿时回忆中,哪怕贵为国家领导人,他始终坚持俭朴的生活方式,此次回乡,他亲自提出“三不准”:不准迎送仪仗,不准大摆宴席,不准赠送礼物。 用餐标准则是“三菜一汤”,看似简单,却透露着一种朴素的尊重,当接待方出于好意增加几道菜时,叶剑英当即不肯入席,直到菜品恢复原状,他对细节的坚持,从不是做样子,而是出自内心的信念。 这并不是他第一次这样做,早在上世纪50年代,他回乡调研时就曾拎着笔记本走进集市,认真记录物价,严肃指出不得哄抬物价。 他到访母校,发现师资不足、设施简陋,当即要求尽快改善条件,并亲自批款,后来学校的在读人数迅速提升,教育条件也有了实质改观。 而对于母亲的坟墓,他的决定同样不是情感的疏离,而是一种极深的理解,他知道,母亲生前最反对铺张浪费,她曾一生节衣缩食,把省下的钱拿去贴补家用、供子女求学。 她的精神并不需要一座奢华的墓碑来纪念,保留原貌,才是真正尊重她生前的理念,事实上,这位母亲在晚年几乎未再与儿子相见,自他投身革命后,两人聚少离多。 1927年起义失败后,母亲为躲避追捕被转移到香港,1931年,两人在香港短暂见面,那是他们此生的最后一次相聚,1944年,母亲病重,魂归途中,还在低声呼唤着儿子的乳名。 噩耗传来,叶剑英悲痛至极,却无能为力,只能以诗句寄托哀思,表达那份永远无法弥补的遗憾。 而今,当他站在母亲的坟前,这份未尽的孝心与思念,都浓缩在一声无声的叹息中,他没有选择雕梁画栋的纪念,而是以沉默守护母亲的朴实本心,他用一生的节俭、自律与担当,去回应母亲的教诲。 如今,梅县早已焕然一新,叶剑英的故居和纪念馆成为一代代人学习的地方,而那座不曾修缮的坟墓,仍静静伫立在山间,像一段沉默的家风,像一块无言的丰碑。 这是一位儿子对母亲最深沉的缅怀,更是一位老革命对理想和信念最真实的回归,在纷扰的时代,这样的故事让人肃然,也让人铭记。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源: 中国共产党新闻网《叶剑英:一生坚守共产党人的政治品格》 新华社《开国元帅叶剑英的梅县往事》 央视新闻《叶剑英元帅家风故事》 人民网报道《叶剑英:母亲的教诲影响一生》

![果然还是广东人最懂广东人[捂脸哭]我的精神状态凉好](http://image.uczzd.cn/4401791557022619827.jpg?id=0)