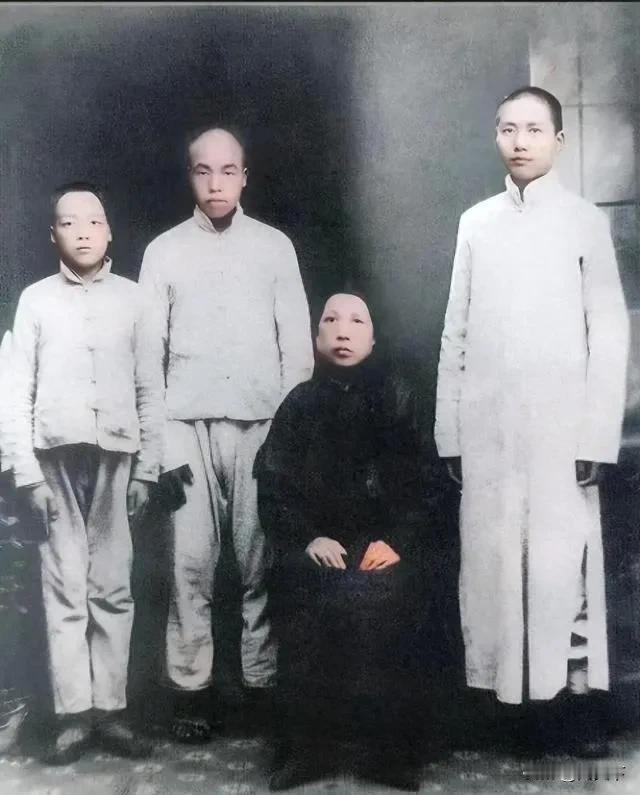

文七妹,这位影响了毛泽东早年成长的女性,生于湖南湘乡县一个普通农家。外祖父文芝仪勤劳诚实,外祖母贺氏温厚贤淑,家中6个子女里,排行第七的她便以“文七妹”为正式姓名。因文家祖坟在韶山冲,往来祭扫不便,经人说合,18岁的文七妹嫁入韶山冲毛家,与毛顺生成亲。 在毛泽东出生前,文七妹曾两度丧子,1893年12月26日毛泽东降生后,她既欣喜又忧心,常烧香拜佛祈求儿子平安。外祖母贺氏更是将稍大些的毛泽东接至家中抚养,他的童年多半在文家度过,与表兄们情同手足,其中与长他9岁的文运昌最为投缘。正是文运昌劝说他放弃米店学徒的安排,改去湘乡东山高等小学堂读书,并推荐《盛世危言》《新民丛报》,让少年毛泽东开阔了视野。多年后,毛泽东仍在信中称文家为“十分敬爱的外家”。 文七妹后又生下毛泽民、毛泽覃,两个女儿早夭后,收养了干女儿毛泽建。作为传统家庭的贤内助,她从早到晚操持家务,聪慧贤惠的名声在韶山冲人尽皆知。受母亲影响,少年毛泽东曾是虔诚的有神论者,15岁时为给母亲治病,曾徒步几百里去南岳衡山,几步一拜祈求神灵,这份虔诚全源于对母亲的至孝。 毛顺生一心致富,与主张施舍的文七妹常有分歧,毛泽东曾笑称家中分“两党”:父亲是“执政党”,母亲、自己与弟弟组成“反对党”。母亲总以温和方式调和矛盾,这份保护让他倍感珍贵,也塑造了他心中“坚强、富于爱心”的母亲形象。 毛泽东在长沙求学时,始终牵挂着母亲的身体,常抽空回家探望,无暇时便家书不断。1916年因雨滞留在外,他在给友人的信中写道“病母在庐,倚望为劳,游子何心?能不伤感?”,字里行间满是牵挂。1918年母亲病情加重,被接回娘家照料,他急赶回家又因新民学会事务返长,特致信舅舅表达感激,还附上药方请悉心照料。 1919年春,毛泽东在长沙侍奉病母,恰逢弟弟们也在,便带着母亲拍下唯一一张全家合影。同年10月5日,文七妹在韶山病逝,享年53岁。毛泽东赶回家时,母亲已入棺两日,他守在灵前,就着油灯写下《祭母文》,追述母亲美德,还题挽联“疾革尚呼儿,无限关怀,万端遗恨皆须补;长生新学佛,不能住世,一掬慈容何处寻?”,深情称母亲是“损己而利人的人”。 这位平凡的母亲,以她的善良、坚韧与慈爱,在毛泽东心中种下了博爱与责任的种子,成为他一生珍视的精神财富。 这张照片拍摄于1919年,坐在中年的是文七妹,右边站着的是毛主席,左边站着的是毛主席的两个弟弟毛泽民和毛泽覃。