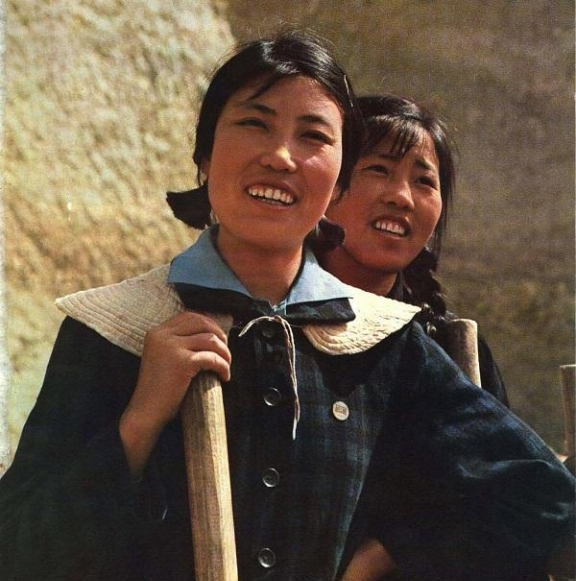

郭凤莲是陈永贵的副手,是著名的大寨铁姑娘队队长。1980年被免去职务,今年76岁了仍在大寨工作,现如今她又和当年的铁姑娘在一起。如今的郭凤莲既是大寨发展的领头人,也是大寨经济开发总公司的董事长。

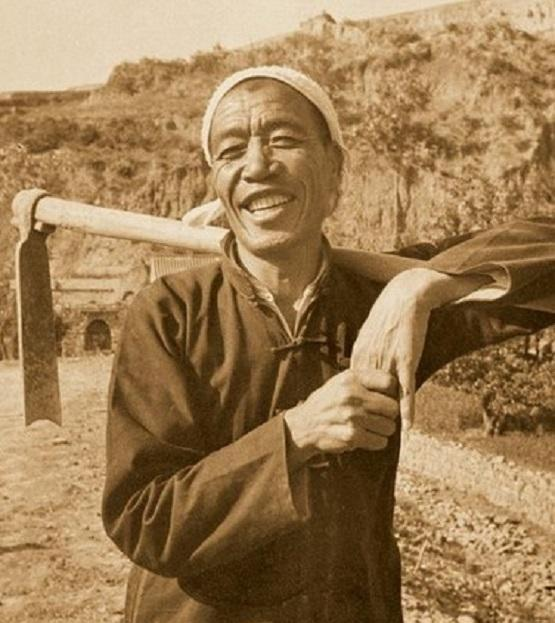

“中华儿女多奇志,不爱红装爱武装”,这句毛主席为民兵姑娘所作的诗,生动地表达了新中国初建时的时代气息。从这些字句中,人们可以感受到那个时期的热烈氛围。随着新中国的诞生,摆脱了长期压迫的中国人民投入到了国家建设的伟大事业中。在那个充满希望的年代,无论是男性还是女性,每个人都为国家的发展贡献了自己的力量。女性第一次站上了国家建设的舞台,成为了历史的见证者和参与者。郝建秀、邢燕子等一个个女性名字,在那个时代闪耀着光辉。 而郭凤莲则是这个时代中的一个重要人物。改革开放后,郭凤莲第一次随中国代表团到访美国,开始发言时,她还像在国内巡回报告那样,声情并茂地讲述大寨人民如何通过苦干巧干使大寨发生翻天覆地的变化。然而,当她参观了美国的家庭农场,看到三四千亩土地仅有两兄弟通过机械化的手段完成所有的工作时,郭凤莲愣住了。 回国后,郭凤莲再也没有像以前那样积极参与讲“大寨经验”的报告,也不再四处演讲。她不再为自己的“经验”感到骄傲,反而对中国的落后深感痛心。她得知,法国某钢铁厂年产钢材350万吨,员工仅7000人,而武汉钢铁公司的年产量只有230万吨,却拥有6.7万名职工。这样的对比让她震惊,意识到中国与欧洲的差距大约落后了20年。 代表团成员震惊之余,向使馆询问为何长期未将实际情况报告给国内。使馆的答复是:“不敢讲。”6月,代表团回国后,向最高层汇报了此行的所见所闻。从下午三点半开始,一直讲到晚上11点,汇报内容令在场的领导深受震动,大家纷纷表示“石破天惊”。

在大寨经济开发总公司宽敞的办公室里,76岁的郭凤莲正在翻看一沓泛黄的老照片。照片中,一群年轻姑娘扛着锄头,在山间地头奋力劳作。这些定格的画面,让她回想起自己与大寨结缘的往事。 1947年,郭凤莲出生在山西省昔阳县的一个普通农家。小学毕业后,16岁的她做出了一个改变命运的决定——到大寨务农。在大寨,郭凤莲不仅带领"铁姑娘队"参与农业生产,还积极参加民兵训练。她在射击训练中展现出过人的天赋,曾创下5发子弹打中49环的优异成绩。 1966年,郭凤莲光荣地加入了中国共产党。虽然文化程度不高,但她在工作中表现出的智慧与决断力常常令人刮目相看。在一次接待外地参观团的活动中,她对农业生产问题的独到见解和对大寨发展方向的清晰认识,赢得了访客们的一致赞赏。 1980年,被免去职务,调任至晋中地区的一所果树研究所担任副所长。1991年,郭凤莲重返大寨,出任村党支部书记。此时的她,已经不再是当年单纯依靠体力劳动的"铁姑娘",而是具备了现代农业管理理念的带头人。她把在果树研究所积累的专业知识和人脉资源带回了大寨,并开始谋划村里的产业转型。 如今,76岁高龄的郭凤莲担任着大寨经济开发总公司的董事长,仍然活跃在发展建设的第一线。白天,她忙于考察新项目、开拓市场;晚上,她走访村民,倾听大家的意见和建议。

“我们老人什么时候能有零花钱?”“我们能住上大房子吗?”“孩子们上学怎么办呢?”这些问题经常困扰着郭凤莲。每当村民提出这些问题时,郭凤莲就知道,她肩上的责任更加沉重。 回顾过去,郭凤莲常说,许多时候她可以从老农的神情中感受到他们的内心想法。毛主席曾经与农民们交谈,记住了他们的忧虑,并将这些问题落实到行动上。农民们常常表示:“有毛主席在,我们种地更有劲头了,也觉得以后农业有希望。” 然而,尽管努力工作,郭凤莲仍然感到困惑和痛心:即使付出这么多,为什么村民们的生活水平依然没有提高?她回忆到,那时大寨村的每口人每年只能分到两斤半小麦,而这些麦子磨成粉后甚至无法填满石磨的磨盘。尽管是全国闻名的模范村庄,但大寨村的村民们依然吃不上白面的饺子。 郭凤莲心中充满了痛惜,她下定决心要改变这一切。她开始向外地拉投资,寻找赞助,有一次,因为劳累和饮酒过量,她在宴会后突然休克,差点丧命。但郭凤莲并未因此退缩,她坚持着给大寨村开辟新路,最终通过外来资本的合作,建立了公司,开设了工厂,并且逐步树立了大寨的品牌。 到2007年,大寨村的经济总收入已经达到了1.2亿元。随着财富的积累,郭凤莲不仅关注经济的增长,还注重村民的生活质量。得知村里年纪大的老人没有零花钱,她为60岁以上的老人发放养老金;得知村民的房子破旧不堪,她便划出土地修建民用房,并统一负责水、电、气的供应。 2012年,大寨村的集体经济总收入甚至达到了10.1亿元,人均纯收入达到1.7万元,村民的生活水平大幅提高。疫情期间,郭凤莲通过直播带货帮助村里的农产品顺利销售,使得村民的收入没有受到太大影响。